March 2022

Lettera degli scienziati e dei giornalisti scientifici russi contro la guerra in Ucraina

La lettera aperta degli scienziati russi di forte opposizione alla drammatica invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito del loro paese, ci offre uno spaccato dell’iperbole cognitiva che questa aggressione militare sta comportando.

Scienza e politica pt. 1: La consulenza scientifica

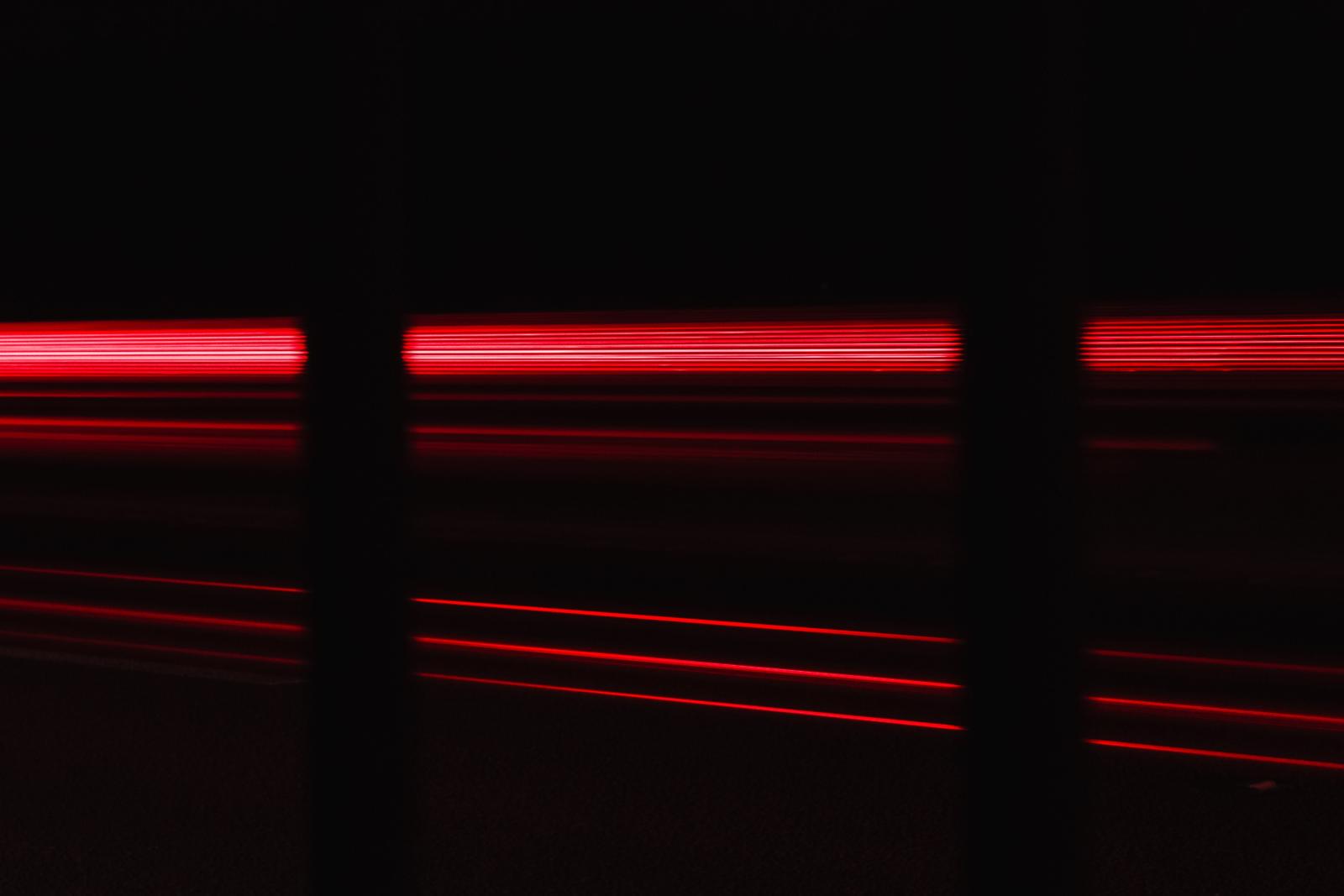

La sottile linea rossa. Armi chimiche e biologiche nel conflitto russo-ucraino

Numerosi trattati hanno abolito l’uso delle armi chimiche e biologiche, ma la Russia non ha mai realmente smesso di produrle e usarle. Se dovessero essere impiegate nel conflitto con l'Ucraina, questo sarebbe visto come il superamento di una “Red Line” riconosciuta a livello internazionale, spingendo l'Occidente a prendere un'azione decisiva e probabilmente a reagire con la forza.

Crediti immagine: matthew Feeney/Unsplash

Il conflitto in Ucraina sembra solo accelerare, con innumerevoli perdite umane da entrambe le parti. Nel tentativo di completare questa invasione il più rapidamente possibile, la Russia ha già incominciato ad usare armamenti più distruttivi, come l'uso di bombe a vuoto (bombe termobariche o bombe a implosione). Se Putin vuole portare a termine il lavoro velocemente, allora le armi chimiche e biologiche possono essere un'opzione particolarmente “attraente”.

Coinvolgere i pazienti nella ricerca: l'esempio del modello MULTI-ACT

È stata recentemente pubblicata, su Health Research Policy and Systems, la descrizione del modello MULTI-ACT, costruito dall’Associazione italiana sclerosi multipla, con la sua Fondazione, insieme a ricercatori, istituzioni, industria e persone con sclerosi multipla per avere in Italia e in Europa una ricerca partecipata, innovativa, responsabile. Luca Carra ne parla Paola Zaratin, direttrice Ricerca Scientifica FISM e coordinatrice del progetto MULTI-ACT.

Crediti immagine: Markus Winkler/Unsplash

Cosa vuol dire “ricerca responsabile”? E in che modo si può massimizzare la partecipazione di pazienti e di altri portatori di interesse nel suo disegno e nella sua conduzione? Negli ultimi anni c’è stato un fiorire di proposte per portare la ricerca scientifica, in particolare quella in campo biomedico e clinico, più vicina alle persone interessate a una determinata condizione o malattia.

A 100 secondi dalla mezzanotte nucleare

«Una guerra nucleare su larga scala causerebbe un inverno nucleare, con un calo medio delle temperature di circa 10°C in tutto il mondo, e potrebbe uccidere la maggior parte dell'umanità in 10 anni». Questo si legge nel commento a firma di Ira Helfand, Patricia Lewis e Andy Haines apparso su The Lancet lo scorso 4 marzo.

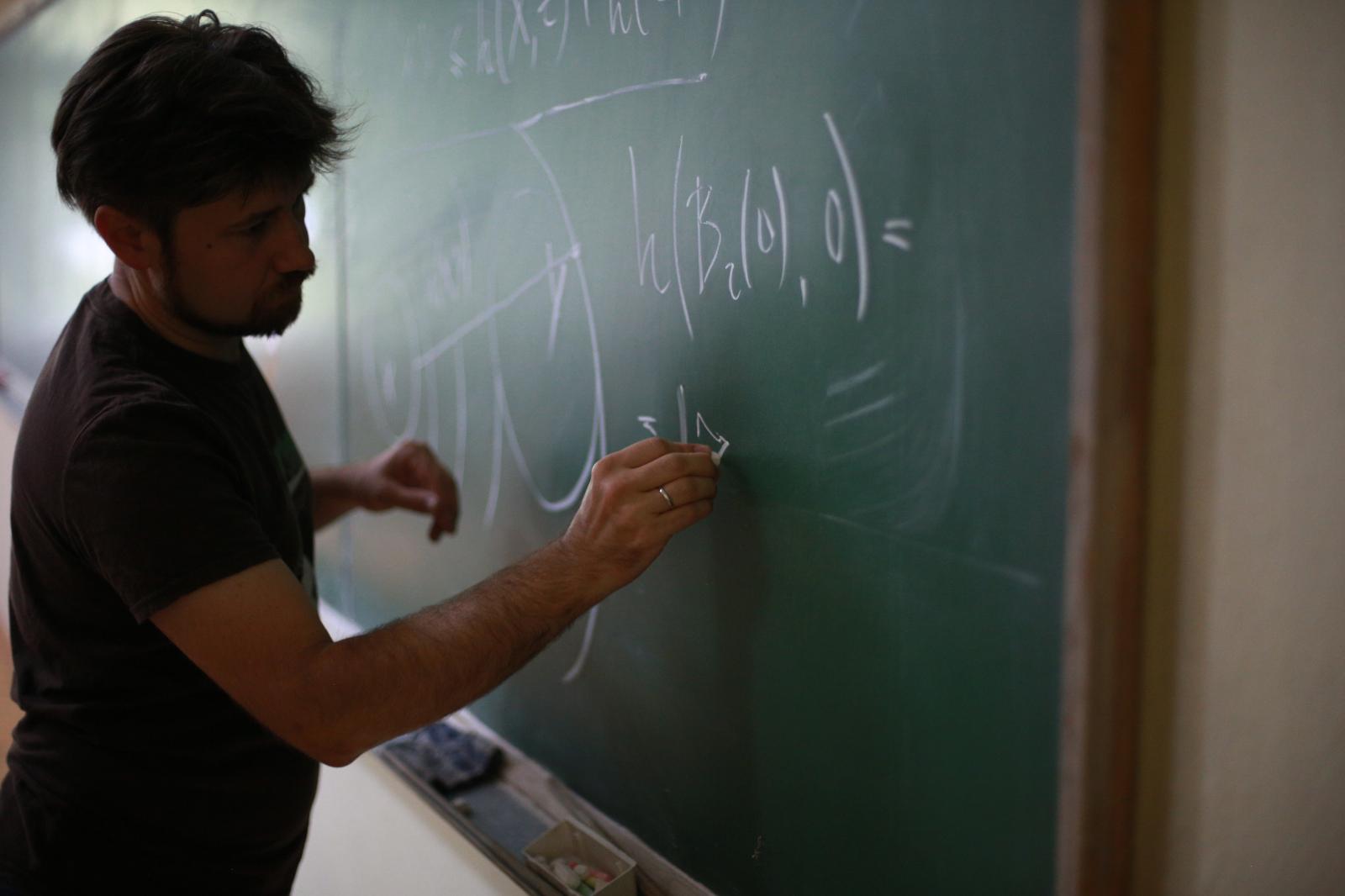

Ucraina: la solidarietà della comunità scientifica italiana

Esame di ingresso all'Institute of Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, 2019. Immagine di Lena Gulenko (CC BY 4.0)

Dopo che il terremoto di magnitudo 6,3 colpì nel 2009 la città dell’Aquila, il matematico Bruno Rubino, oggi prorettore agli affari internazionali dell’Università dell’Aquila, concluse lezioni della laurea magistrale internazionale in Ingegneria Matematica a Brno in Repubblica Ceca, dove trovarono ospitalità anche i suoi studenti. Forse per questo l’università abruzzese è stata tra le prime a mobilitarsi per aiutare studenti, ricercatori e professori ucraini in fuga dalla guerra.

Detriti lunari: il problema dei manufatti terrestri sulla Luna

A marzo, un pezzo di spazzatura ha colpito la Luna, andando ad aggiungersi alle quasi 200 tonnellate di ferraglia che abbiamo depositato sul satellite dal 1959 a oggi. L’evento ha suonato un campanello di allarme, ricordando che nessuno si preoccupa di censire i molti oggetti che orbitano intorno alla Luna - problema che sarebbe il caso di considerare, perché il nostro satellite vedrà non meno di 50 missioni nei prossimi anni e nessuno vuole correre il rischio di ricevere una visita non programmata, magari su una base lunare che ospita equipaggi umani.

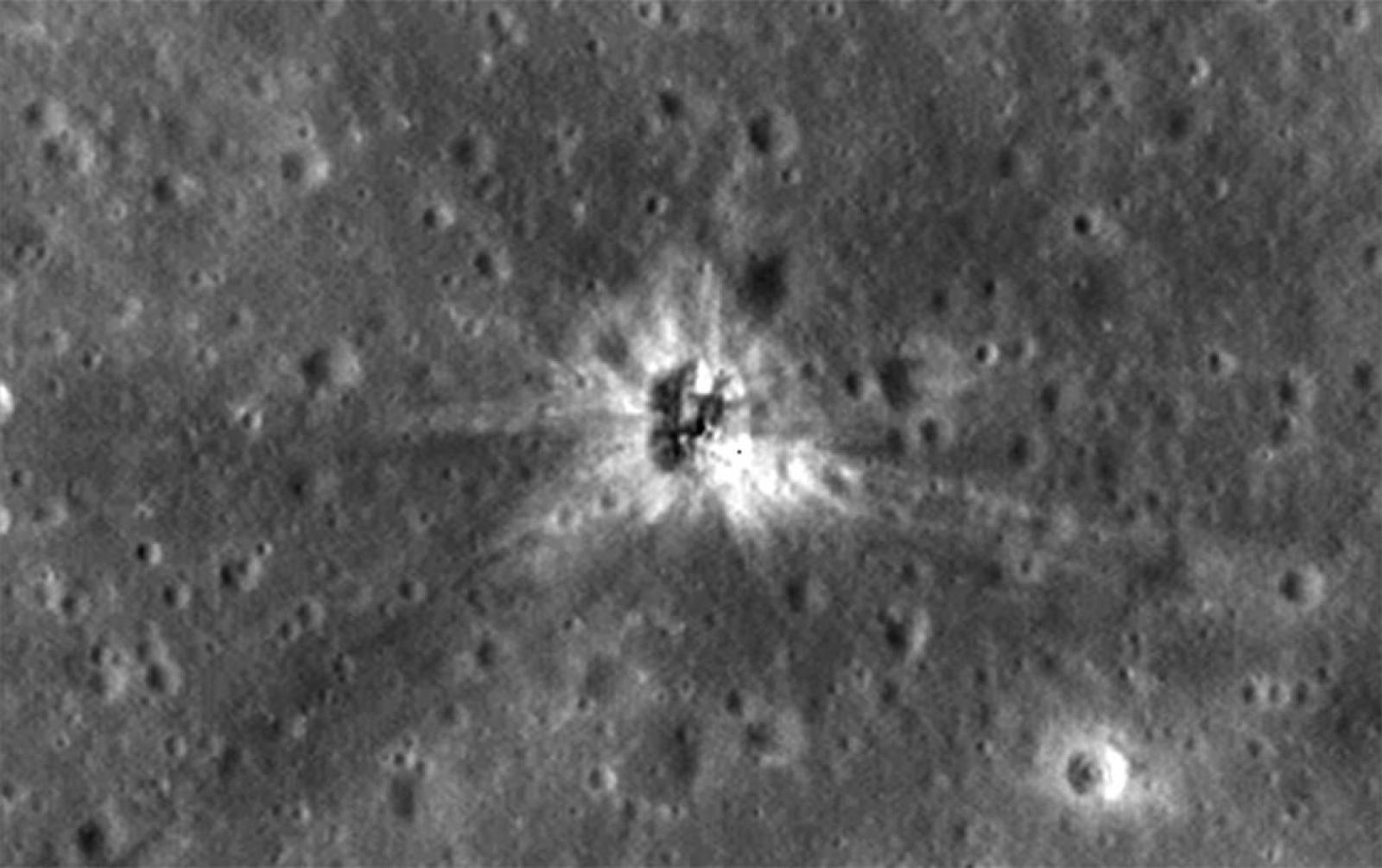

Nell'immagine: sito dell’impatto del booster di Apollo 16 ripresa dal Lunar Reconnaissance Orbiter. Crediti: NASA

Il 4 marzo, un pezzo di spazzatura viaggiante ha colpito la faccia nascosta della Luna, andando ad aggiungersi alle quasi 200 tonnellate di ferraglia che abbiamo depositato, più o meno dolcemente, sul satellite dal 1959 a oggi.

Via dal gas!

Ce la possiamo fare. L'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina ha fatto definitivamente emergere il consenso europeo sulla necessità di ridurre la dipendenza dal gas russo, che si era già delineato in occasione di precedenti crisi. La dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili rende il continente altamente esposto alla volatilità dei prezzi, agli shock delle forniture e ai rischi per la sicurezza, alimentando al contempo regimi antidemocratici che da un momento all'altro possono diventare ostili, come si è visto nel caso della Russia.

Il nucleare per la transizione ecologica?

Secondo l'Agenzia internazionale dell'energia (IEA) la transizione ecologica si farà sostanzialmente con le energie rinnovabili. Tuttavia, è previsto anche un ruolo, seppur minore, dell'energia nucleare a fissione. Anche l'IPCC non ne esclude completamente l'utilizzo. Per costruire una centrale nucleare, a maggior ragione se si vuole attendere lo sviluppo della "quarta generazione", servono vari anni. All'interno di questo contesto, c'è quindi un discreto dibattito di cui sia l'opinione pubblica che i decisori politici devono tenere di conto.