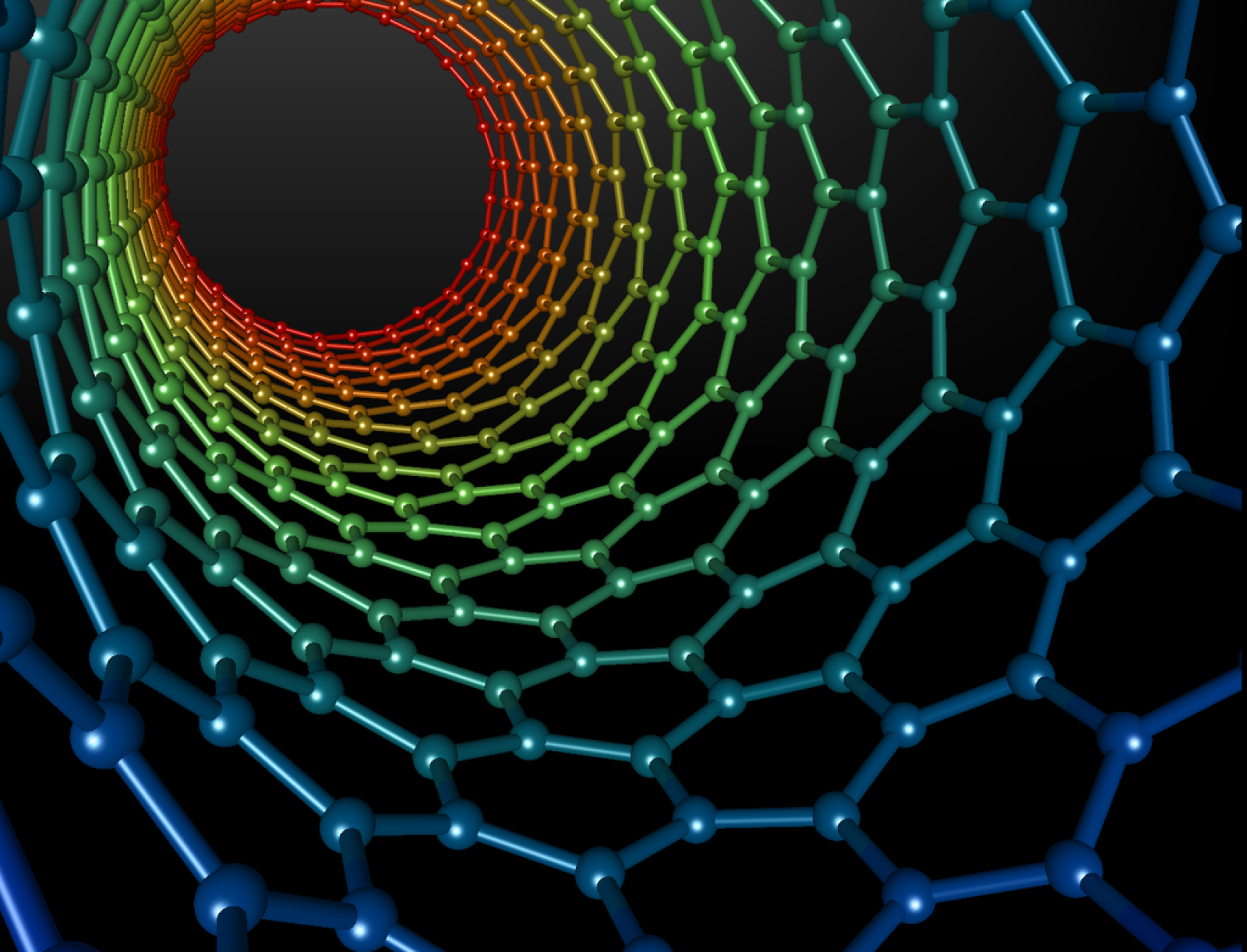

The view from inside a carbon nanotube. Created by Michael Ströck on February 1, 2006. Released under the GFDL. CC BY-SA 3.0

Ogni anno vengono prodotte migliaia di tonnellate di nanotubi di carbonio. Essi sono prodotti a forma cilindrica, chiusi alle estremità, costituiti da esagoni di carbonio che hanno molteplici applicazioni, spaziando dall’hi-tech al campo medico. La storia dei nanotubi di carbonio inizia nel 1991 quando, al NEC Laboratory di Tsukaba, lo scienziato giapponese Sumio Iijima scoprì la possibilità di formare tubi chiusi, con diametro di pochi nanometri, sovrapponendo fogli di grafite. La particolare forma ripiegata, il diametro e la curvatura, conferiscono ai nanotubi maggiore resistenza meccanica, conducibilità termica ed elettrica, e capacità di essere biologicamente e chimicamente più attivi. Le loro proprietà li rendono molto versateli e permettono la produzione di materiali estremamente leggeri, ma robusti che vengono impiegati nella fabbricazione di circuiti integrati, nell’elettronica e nell’informatica (transistor, microchip, LED, laser), nell'industria automobilistica e nell’edilizia, e nelle attrezzature mediche e sportive.

Da ormai una decina di anni si sospetta però che - in virtù delle dimensioni sulla nanoscala di questo materiale - i nanotubi di carbonio possano provocae alcune forme tumorali, proprio come l'amianto, sostanza naturale di largo impiego industriale e nel settore civile, bandita in Italia nel 1992, e responsabile tutt'oggi di asbestosi e di alcuni tumori fra cui un migliaio e più di mesoteliomi all'anno.

Il possibile ruolo cancerogeno dei nanotubi di carbonio a fibre lunghe è stato descritto in un recente studio pubblicato il 6 novembre su Current Biology1. Il team di ricercatori non solo ha confermato quanto già presente in letteratura2, ma ha identificato il meccanismo con cui le fibre lunghe di carbonio possono promuovere lo sviluppo del mesotelioma pleurico.

Le analisi genetiche hanno evidenziato la presenza di diverse mutazioni geniche. Il processo di infiammazione dovuto all’inalazione delle fibre lunghe di carbonio porterebbe alla modificazione della normale struttura del gene oncosoppressore Cdkn2a. Questo gene codifica la produzione di due proteine, la p16 (Ink4a) e la p19 (Arf), che intervengono nella regolazione del ciclo cellulare, stimolando, rispettivamente, i processi di mitosi (divisione cellulare) e apoptosi (morte cellulare programmata). L’inattivazione del gene Cdkn2a e la non sintesi delle proteine Ink4a ed Arf svolgono un ruolo chiave nella proliferazione sregolata delle cellule. L’attivazione di vie pro-oncogene, l’intensa attività di duplicazione cellulare non controllata e il processo infiammatorio sono fattori predisponenti alle alterazioni del DNA per processi ossidativi e di metilazione che inducono lo sviluppo di tumore. Nello specifico, i ricercatori hanno individuato una ipermetilazione di p16 e p19, mutazione indotta anche dall’amianto, che precede la comparsa del mesotelioma pleurico.

Lo studio

Gli scienziati hanno sottoposto un campione di topi a diverse dosi di nanotubi di carbonio a fibre lunghe per differenti tempi di esposizione, simulando possibili situazioni lavorative:

- 5 µg per 1-12 settimane

- 2,5 µg per 1 anno

- 1 µg, 0,5 µg e 0,2 µg per massimo 20 mesi.

Ogni gruppo è stato comparato con un campione esposto a 25 µg di fibre di amianto. I dati ottenuti hanno confermato l’effetto pro-cancerogeno dei nanotubi di carbonio con un meccanismo analogo all’amianto, riconducibile alla tipica forma di entrambe le fibre e alla loro capacità di persistere nella cavità pleurica una volta inalate. L’infiammazione cronica e la fibrosi sono gli elementi scatenanti che portano allo sviluppo del mesotelioma pleurico.

I tre studi paralleli hanno evidenziato il coinvolgimento di STAT3 (Signal transducer and activator of transcription 3) e dei geni correlati. Si tratta di una proteina implicata nei meccanismi di proliferazione, sopravvivenza e migrazione cellulare: una sua mutazione è correlata con i processi di infiammazione, sviluppo di malattie croniche e cancerogenesi.

Conclusione. La patogenesi del mesotelioma pleurico, cioè la causa che porta a sua comparsa, come di tutte le altre forme di neoplasie, è basata sull’acquisizione di alterazioni a carico di specifiche regioni del DNA e/o dei meccanismi coinvolti nella regolazione/funzionamento del ciclo cellulare.

I nanotubi di carbonio a fibre lunghe hanno mostrato un effetto simile alle fibre di amianto inducendo un’infiammazione cronica che porta a danno cellulare e successivo sviluppo di tumore, per mutazioni a livello dei geni che codificano per le proteine p16, p19 e STAT3.