Che le calamità naturali influenzino l'aumento della povertà, e in particolare che abbiano un impatto maggiore sulle popolazioni più povere, è noto. Meno noto è ciò che emerge da un recente rapporto della World Bank in occasione del meeting sul cambiamento climatico di Marrakech, è cioè che l'impatto reale di questi eventi avversi sul benessere delle popolazioni più povere è maggiore di quanto comunemente stimiamo. Dal rapporto della Banca Mondiale emerge anche che lavorare per potenziare la resilienza delle comunità più povere può produrre a un risparmio nell'ordine di grandezza di 100 miliardi di dollari ogni anno, riducendo l'impatto di questi avvenimenti sul benessere dei cittadini del 20%.

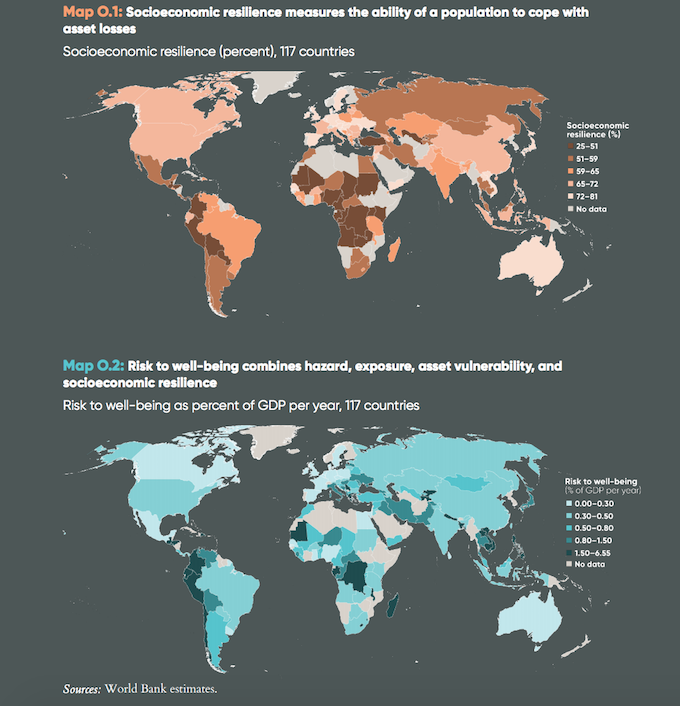

Sono stime abbastanza dettagliate, che derivano da un'analisi condotta dalla World Bank su 117 paesi e che riportano per la prima volta non solo i benefici di alcune azioni sui patrimoni dei paesi colpiti poveri da calamità, ma anche sul livello di benessere, e quindi sulla loro resilienza. Stiamo parlando per esempio di allargamento dell'offerta di personal banking, polizze assicurative o sistemi di protezione sociale.

Queste comunità sono sovraesposte agli eventi catastrofici, presentano strutture sociali e infrastrutture più vulnerabili, e una minore capacità di far fronte agli eventi e recuperare quanto perduto e ricostruire. Inoltre le conseguenze di questi eventi su scuola e salute tendono a essere più permanenti rispetto alle comunità più ricche, così come gli effetti sui comportamenti degli abitanti quanto a risparmio e investimenti. Un senso, insomma, di maggiore inerzia, che si traduce ovviamente in una minore resilienza.

Per valutare i potenziali benefici dei progetti che proteggono le popolazioni contro i rischi non conta solo quanti benefici un progetto riesce a generare, ma anche quante persone ci guadagnano. Il principale dato che emerge dallo studio è infatti che nel caso delle comunità più povere incide maggiormente la perdita di benessere rispetto alla perdita di patrimonio. A livello globale, nei casi di calamità naturali il 20% più povero si ritrova con l'11% di perdite patrimoniali in senso stretto, ma con il 47% di perdite in termini di benessere nella propria vita quotidiana. Le perdite patrimoniali fra i più poveri sono dunque la metà delle perdite medie, mentre le perdite in termini di benessere risultano oltre due volte maggiori.

La tesi qui è che lavorare sulla prevenzione fra i più poveri paga di più in termini di benessere, e quindi di resilienza e quindi ancora una volta di prevenzione, innescando un circolo virtuoso di empowerment. I conti sono presto fatti. Gli scenari proposti dagli analisti della World Bank sono due: il primo comprende una riduzione del 5 per cento nella quota di popolazione esposta ai rischi naturali, scegliendo solo il 20% più povero in ogni paese. Se il mondo intero realizzasse questo proposito, le perdite patrimoniali evitate stimate sarebbero – secondo la World Bank - pari a circa 7 miliardi di dollari all'anno. In termini di benessere si tratterebbe di un guadagno quasi 6 volte maggiore: 40 miliardi di dollari. Il secondo scenario implicherebbe invece di ridurre la quota di popolazione mondiale esposta ai rischi naturali del 5 per cento, lavorando però sull'80 per cento rimanente, esclusi cioè i poverissimi. In questo caso le perdite patrimoniali evitate sarebbe molto maggiori, circa 19 miliardi di dollari, ma l'aumento di guadagno in termini di benessere sarebbe della metà, intorno ai 22 miliardi di dollari.

I disastri naturali condannano alla povertà 26 milioni di persone ogni anno, con perdite stimate di 520 miliardi di dollari. Ridurre contemporaneamente la povertà e i disastri naturali agendo sull'aumento di resilienza appare quindi la strategia più promettente. Se tutti i disastri potessero essere evitati, il prossimo anno avremmo 26 milioni di persone in meno in condizioni di estrema povertà, che vivono cioè con meno di 1,90 $ al giorno.