Il 93% della popolazione cubana è coperta da una dose, l’87% ha completato la doppia somministrazione e ben il 97% della popolazione pediatrica dai due anni in su è vaccinata. Tutti con i vaccini sviluppati e prodotti a L’Avana. Tra quelli approvati e quelli in studio, i vaccini sotto indagine sono addirittura cinque. Che cosa ha reso possibile a un’isola caraibica con 11 milioni di abitanti e sottoposta all’embargo più lungo e feroce dell’era contemporanea di condursi come una piccola potenza biotecnologica? E soprattutto, questo percorso può essere un modello replicabile per altri paesi?

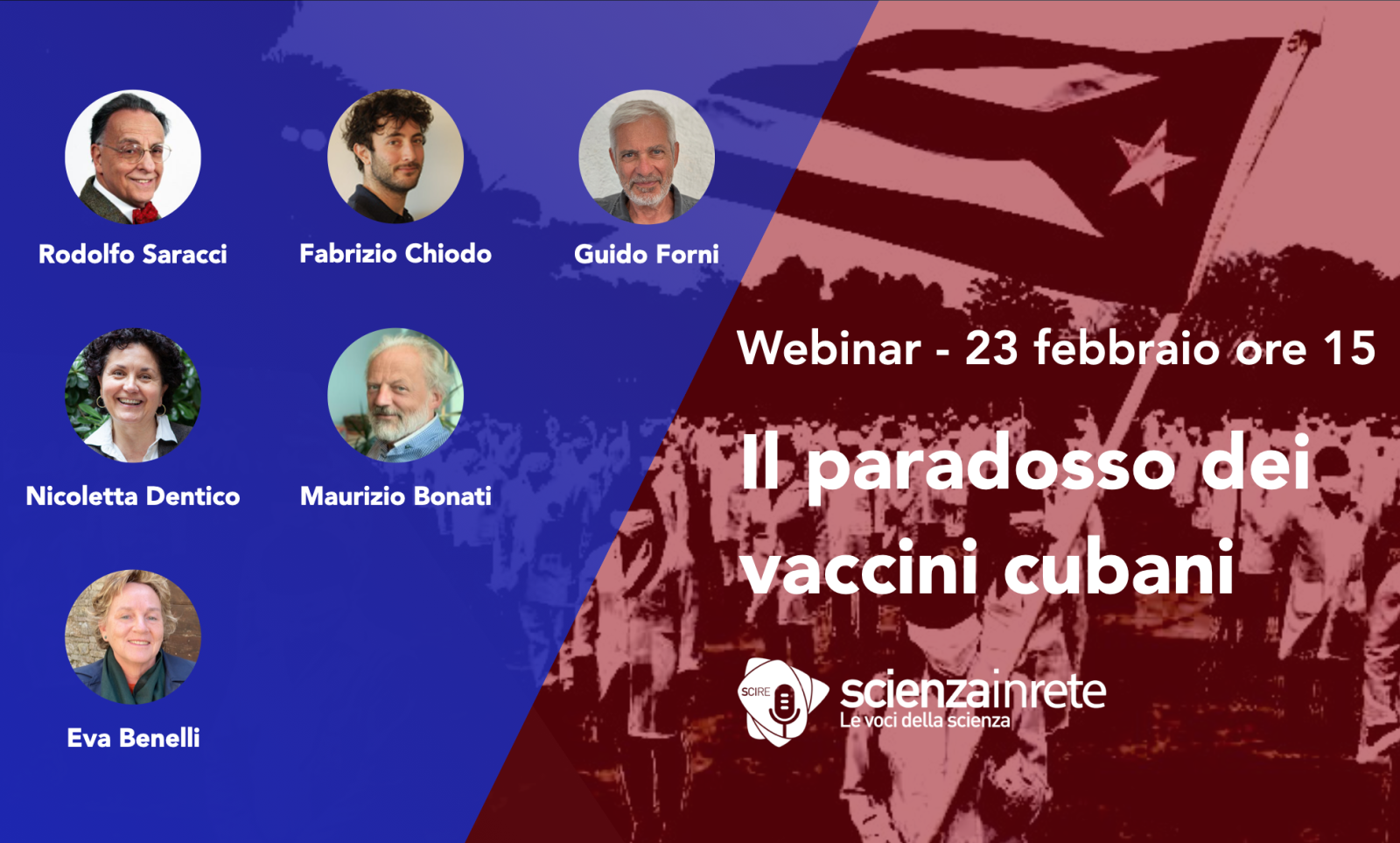

Ne hanno discusso insieme a Fabrizio Chiodo, Guido Forni, Nicoletta Dentico, Rodolfo Saracci e Maurizio Bonati.

L’arma della solidarietà - Rodolfo Saracci, Former President International Epidemiological Association

Que linda es Cuba - Fabrizio Chiodo, Ricercatore CNR, Istituto vaccini Finlay Cuba

Il loro posto nel mondo (della ricerca vaccinale) - Guido Forni, immunologo, Accademia dei lincei

Cuba come modello per la ricerca povera? - Nicoletta Dentico, giornalista, esperta di salute globale

Quel che (ci) rimane - Maurizio Bonati, Responsabile del Dipartimento di Salute Pubblica, Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri

Modera Eva Benelli, Zadig