Il gusto di piangersi addosso sull’aumento delle auto-citazioni, mentre le valutazioni bibliometriche sull’impatto della ricerca italiana mostrano dati confortanti. Crediti: Università di Granada.

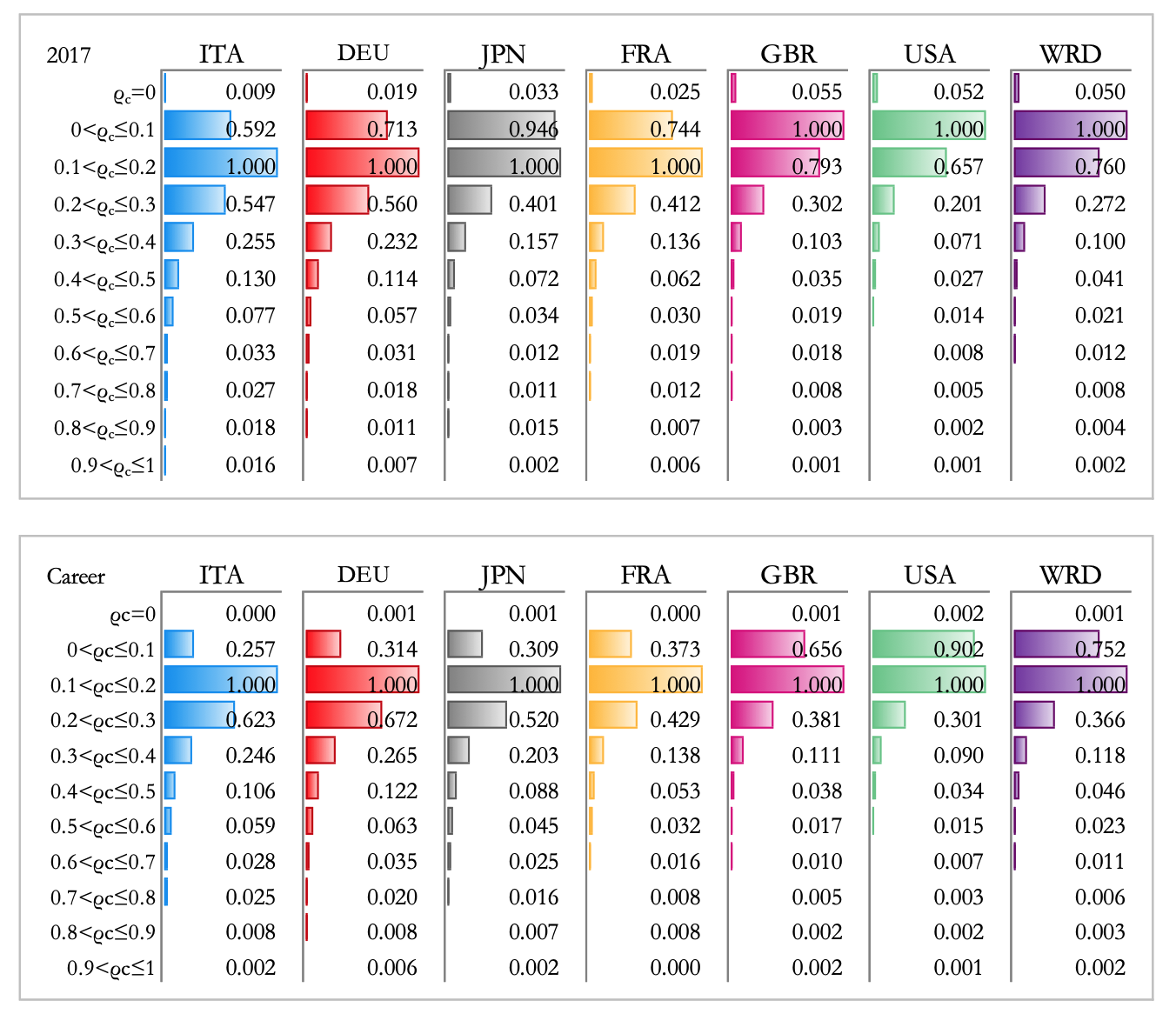

Il recente articolo di Baccini et al. [‘Citation gaming induced by bibliometric evaluation: A country-level comparative analysis’, PLoS ONE, vol. 14, no. 9, Sep. 2019] sta facendo molto discutere la stampa italiana ed estera. Ancora oggi è uscito l’ennesimo articolo su The Times che, dopo Le Monde, Corriere della Sera, Nature e altri ancora, salta a cavallo della notizia di uno scandalo “doping” delle citazioni. Pare quindi che il miglioramento dell’impatto della ricerca italiana degli ultimi anni sia un dato gonfiato, un effetto deleterio delle valutazioni “bibliometriche” della agenzia italiana ANVUR, introdotta in Italia nel 2009 per la valutazione della ricerca di individui, dipartimenti e università tramite parametri bibliometrici. In controtendenza a quest’onda che grida allo scandalo, abbiamo constatato e pubblicato anche in una lettera su Nature (si veda The false myth of the rise in Italian self-citations, and the impressively positive effect of bibliometric evaluations on the increase of the impact of Italian research e Citation doping not for Italy’s elites) che altri fattori, oltre al doping per citazione, potrebbero aver contribuito al recente aumento del numero di italiani tra i 100,000 scienziati più citati al mondo e raccolti da Ioannidis in un database liberamente accessibile (PLoS Biology 2019, Nature 2019). Infatti, confrontando il database carriera (1996-2017) con quello 2017, composti per il 2% circa di italiani, non abbiamo notato sostanziali differenze in termini di impatto delle autocitazioni sulla ricerca dei singoli in Italia, con anzi la Germania che sembra sfruttare il boost autocitazionale tanto quanto, se non di più, dei nostri compatrioti (cfr. Figura 1e P. D'Antuono e M. Ciavarella Preprint su Arxiv 2019). Inoltre, confrontando le code degli istogrammi carriera e 2017 in Figura 1 evinciamo che la pratica dell’abuso (?) dell’autocitazione sembra essere più comune tra gli scienziati che, tra i top, sono altrimenti citati meno frequentemente, magari perché poco performanti o perché a inizio carriera. Rimane comunque, a questo livello, un fenomeno marginale e confinato al 2% circa del totale.

Figura 1: Distribuzione normalizzata del rapporto tra le autocitazioni e le citazioni altrui. Appare evidente che a livello top la situazione tra dato carriera e 2017 è non è variata in maniera tangibile

Figura 1: Distribuzione normalizzata del rapporto tra le autocitazioni e le citazioni altrui. Appare evidente che a livello top la situazione tra dato carriera e 2017 è non è variata in maniera tangibile

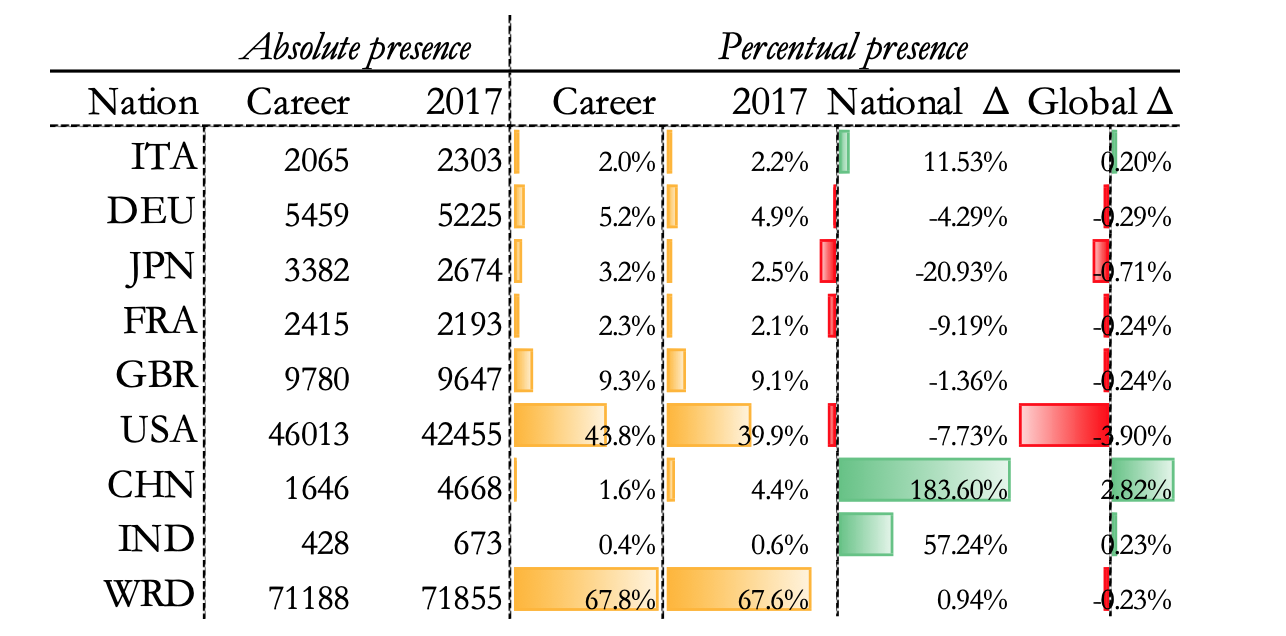

Guardando invece al numero di ricercatori per nazione, notiamo che tutti gli Stati da noi analizzati a parte l’Italia hanno subito un declino del numero di ricercatori presenti nel set di dati 2017 rispetto ai dati carriera anche sostanziale (Giappone –20% su base nazionale). In controtendenza l’Italia che mostra un +0.2% su base globale e un impressionante +11.53% su base nazionale (Figura 2). In pratica, siamo gli unici che riescono a difendersi dall’avanzata di tigri come Cina e India che registrano rispettivamente uno spaventoso (seppur atteso) +284% e +152%.

Figura 2. Aumento della presenza di italiani nella top 100,000. Guardando il dato mondiale (WRD) si nota come praticamente tutte le perdite USA, GBR, FRA, JPN, DEU sono state assorbite da ITA, CHN, IND

Figura 2. Aumento della presenza di italiani nella top 100,000. Guardando il dato mondiale (WRD) si nota come praticamente tutte le perdite USA, GBR, FRA, JPN, DEU sono state assorbite da ITA, CHN, IND

In conclusione, certamente l’ANVUR, a nostro avviso, dovrebbe escludere le citazioni di sé dalle valutazioni future, al fine di epurare l’effetto di “doping” citazionale. Altrettanto certamente, però, riteniamo che il salto nel numero degli italiani tra i 100,000 ricercatori più citati, sottolineante l'effetto positivo dell'introduzione dell'ANVUR nel 2009, dovrebbe attrarre la stampa, in quanto è sintomo della qualità indiscussa del sistema di ricerca italiano.

Cerchiamo per una volta di non piangerci addosso, e anzi godiamo di questi risultati. Potenziamo ANVUR e correggiamo eventuali effetti di distorsione che un eventuale abuso di autocitazioni può avere in concorsi e calcoli di impatto.