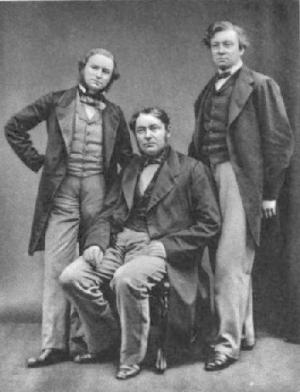

Gustav R. Kirchhoff, Robert Bunsen, Henry Roscoe

Alcuni giorni fa, perfino Google ha celebrato il bicentenario della nascita di Robert Bunsen (Gottinger, 31 marzo 1811 – Heidelberg, 16 agosto 1899). E’ una prova della fama planetaria di colui che con Justus von Liebig (1803-1873) può ritenersi il massimo caposcuola della chimica tedesca ed europea di quel periodo. A dire il vero, il disegno animato che dominava l’homepage era centrato sull’arcinoto “becco” o bruciatore da laboratorio che da Bunsen prese il nome. Purtroppo per Google e i tanti che ricordano Bunsen solo per il “becco”, egli non inventò quel bruciatore, ma semplicemente lo modificò.

Iniziò Michael Faraday che, in un libro del 1827 dal titolo Chemical Manipulation, riportò lo schizzo di un bruciatore per gas. Poiché nel 1855 il governo del Baden mise a disposizione di Bunsen un nuovo laboratorio ad Heidelberg, che da pochi anni era illuminata a gas, egli cercò un bruciatore da usare in laboratorio. Nel 1859, al rientro dalle vacanze pasquali in patria, l’inglese Henry Roscoe (1833-1915), che all’epoca si addestrava nel laboratorio di Bunsen, gli portò un bruciatore di Argand. Bunsen studiò le modifiche per ottenere una fiamma più piccola, stabile, calda e non luminosa.

Fu un suo tecnico, Desaga, che lo perfezionò, mentre Griffin, un inglese fornitore di strumenti, pochi anni più tardi vi aggiunse il collare. Il bruciatore sI impose come il sistema più maneggevole, economico e sicuro per effettuare operazioni di riscaldamento. Ma come si vedrà, Bunsen si occupò di ben altro! Le sue ricerche nel campo della chimica pura e applicata furono così vaste e i risultati che pubblicò in circa quarant'anni di attività furono così numerosi che qui si dovrà tralasciarne gran parte. S’impose inizialmente con le ricerche dedicate al dicacodile (1,1,2,2,-tetrametil-diarsano), un liquido mobile, maleodorante e autocombustibile, chiamato liquido di Cadet, cominciate a Kassel nel 1834 e proseguite per almeno sei anni fino a Marburg. Il nome cacodile, da kakodhs (fetido), fu suggerito a Bunsen da Berzelius, che ne apprezzò il lavoro al punto da tale da definirlo la "prima pietra" della chimica dei radicali.

Dal 1838 al 1845 Bunsen, in collaborazione con Playfair, si occupò dell'analisi dei gas d'altoforno, mettendo a punto metodi di separazione e misurazione più accurati dei precedenti. Ciò lo sensibilizzò anche verso tematiche quali il risparmio energetico e l'utilizzazione dei sottoprodotti, oggi di grande attualità. Proprio ai metodi di analisi dei gas, Bunsen dedicò il suo unico libro, pubblicato nel 1857. Anche alcune importanti ricerche sulle batterie elettrochimiche diedero a Bunsen l'occasione di dimostrare il suo talento. Bunsen fu il primo a proporre (1843) l'impiego della corrente elettrica come mezzo d’illuminazione e fece i primi passi nell'ideazione e costruzione delle lampade ad arco. Fu proprio per misurare l'intensità luminosa emessa dall'arco generato da due elettrodi di carbone collegati alle sue batterie che Bunsen inventò un nuovo fotometro (1844) basato sulla scomparsa dell'immagine di una macchia di grasso posta al centro di un disco di carta.

#LLL# Analisi dei gas #LLL# Spettroscopio #LLL# Tavolo

Nel periodo 1852-55 si interessò della preparazione di metalli per via elettrolitica, cominciando dal magnesio che altri (Davy) non erano riusciti a preparare o in misura minima. Ma furono soprattutto le ricerche in campo spettroscopico che consolidarono la sua fama, abbinandola a quella del fisico Gustav Robert Kirchhoff (Königsberg , 12 Marzo 1824 – Berlino 17 Ottobre 1887). Fu quest’ultimo che riuscì a riprodurre in laboratorio le misteriose righe nere dello spettro solare, intuendo che esse erano dovute all'assorbimento di radiazioni specifiche emesse dal Sole da parte di atomi allo stato gassoso contenuti nella sua atmosfera. Bunsen, con grande fiuto analitico, capì le enormi potenzialità d’indagine del fenomeno spiegato da Kirchhoff. L'anno dopo, con uno spartano strumento costruito “in casa”, i due osservarono gli spettri di metalli alcalini ed alcalino-terrosi e valutarono con mezzi rudimentali (ma con sorprendente accuratezza) le concentrazioni misurabili mediante l'emissione a fiamma. Compresero che l'elevata sensibilità e selettività dell'analisi spettrale avrebbe consentito di scoprire nuovi elementi, relativamente rari, e perciò difficili da riconoscere e separare in quantità significative.

Nel 1860 scoprirono il cesio e nel 1861, utilizzando con ogni probabilità un nuovo spettroscopio disegnato da loro ma costruito a Monaco da Steinheil, scoprirono il rubidio. Con la stessa tecnica altri scopriranno il tallio (1861), l'indio (1863), l'elio (1868), il gallio (1875) e lo scandio (1875). Giusto onore quindi a Bunsen, non solo per il becco.

Marco Taddia, La figura e l'opera di Robert Bunsen, La Chimica e l'Industria, 2000, 82, 451.