Il cambiamento climatico ha catapultato l’Artico al centro

dell’agenda geopolitica mondiale.

Da frontiera inospitale, dove solo la scienza

osava avventurarsi, è diventato terra di conquista. Interessi commerciali,

militari e ambientali si muovono rapidi sullo scacchiere polare, ma tutto

quello che succede lassù avrà un impatto anche quaggiù.

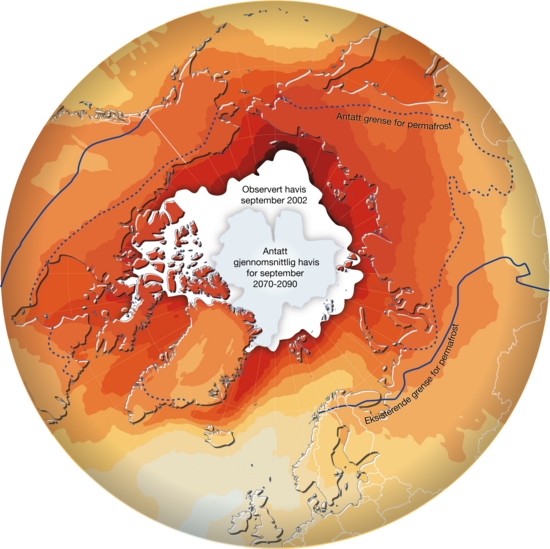

Lassù la temperatura

aumenta a una velocità doppia rispetto

a quella di altre aree del pianeta e le proiezioni dei modelli climatici non

presagiscono nulla di buono. Se nulla cambierà, la temperatura media globale

continuerà a crescere e l’Artico resterà l’area del globo in cui l’aumento sarà

più intenso. La buona notizia, però, è che lassù sta prendendo forma una nuova governance ambientale, frutto dell’incontro

tra scienziati polari e comunità indigene.

Proiezione dell’aumento delle temperature nell’Artico, 2090 (NCAR-CCM3, SRES A2 experiment). Hugo Ahlenius, UNEP/GRID-Arendal

Il polo Nord, un esempio di scienza partecipata

La presenza della scienza collaborativa nell’Artico risale al 1882, anno della prima edizione dell’Anno Polare Internazionale (la presenza italiana è del 1977 con la Base “Dirigibile Italia”). Al 1882 dobbiamo la prima formale collaborazione scientifica internazionale ai poli: 11 Paesi si impegnano a realizzare 12 stazioni di ricerca nell’Artico e 2 in area subantartica, mettendo in campo il meglio della scienza e della diplomazia dell’epoca.

Le prime 12 Stazioni di Ricerca nell’Artico, 1882 - NOAA Arctic Research Office

L'Antartide era privo di abitanti, ma il Polo Nord ospitava da migliaia di anni una miriade

di comunità indigene distribuite su un territorio di 14 milioni di chilometri

quadrati, 46 volte l’Italia. Oggi il vasto Nord è abitato da oltre 4 milioni di

individui, di cui 500 mila indigeni, incapsulati in realtà politiche e statuali

(Canada, Russia, Danimarca, Stati Uniti, Norvegia, Svezia, Finlandia e Islanda

) in cui spesso non si riconoscono e dalle quali sono stati a lungo

marginalizzati.

A causa

dell’eccezionale aumento della temperatura, gli indigeni sono i primi a

soffrire più intensamente il cambiamento climatico, perché la loro sussistenza

dipende quasi totalmente dall’ecosistema artico. La tutela dell’ambiente è

pertanto la loro principale preoccupazione. Era

inevitabile che scienziati polari e comunità indigene si incontrassero. Ma

l’incontro non è stato semplice e nemmeno rapido.

È durato poco

più di cent’anni durante i quali – semplificando – la comunità scientifica

occidentale ha dovuto fare i conti con due guerre mondiali e una Guerra Fredda.

Un successivo lungo periodo di pace e

la caduta della Cortina di Ferro hanno rilanciato la ricerca collaborativa

nell’Artico che oggi muove lentamente verso un nuovo paradigma di ricerca,

quello che alcuni scienziati polari hanno definito new northern research paradigm.

Non

più un paradigma orientato solo alla collaborazione formale con i propri pari

di altri Paesi (più raramente a quella informale con le comunità indigene).

Bensì un paradigma che preveda una maggiore collaborazione con gli indigeni e

un approccio più coerente con i loro bisogni.

le narrazioni indigene possono dare il loro più prezioso contributo

Sul versante

indigeno, nascono e si sviluppano a partire dagli anni ’70 e ’80 movimenti

indigeni di autodeterminazione che decollano a partire dagli anni ’90 grazie

anche all’uso delle nuove tecnologie. La rapida adozione di strumenti Web 2.0

consentono ai movimenti indigeni di comunicare direttamente con la società civile

occidentale e le istituzioni internazionali, bypassando i propri governi di riferimento. Oggi rappresentanti indigeni

del nord siedono ai principali tavoli internazionali sul cambiamento climatico

tra cui il Consiglio

Artico e l’Intergovernmental Panel

on Climate Change (IPCC).

Con il nuovo

millennio gli scienziati dell’IPCC si accorgono che le narrazioni indigene sul

cambiamento climatico nell’estremo nord, coincidono perfettamente con i

risultati delle loro misurazioni strumentali (Quarto rapporto IPCC, 2007). Da allora il Panel coinvolge attivamente

rappresentanti di organizzazioni indigene nella realizzazione dei rapporti di

valutazione. “Abbiamo archiviato 140 ore di

interviste a indigeni Saami registrate su videocassetta, centinaia di registrazioni

audio in mp3 e circa 25’000 altre risorse tra immagini e materiali grafici”

confida Tero Mustonen, presidente di Snowchange, un’organizzazione scientifica

e culturale nata in Finlandia nel 2000 proprio per documentare le osservazioni

indigene sui cambiamenti climatici nell’Artico.

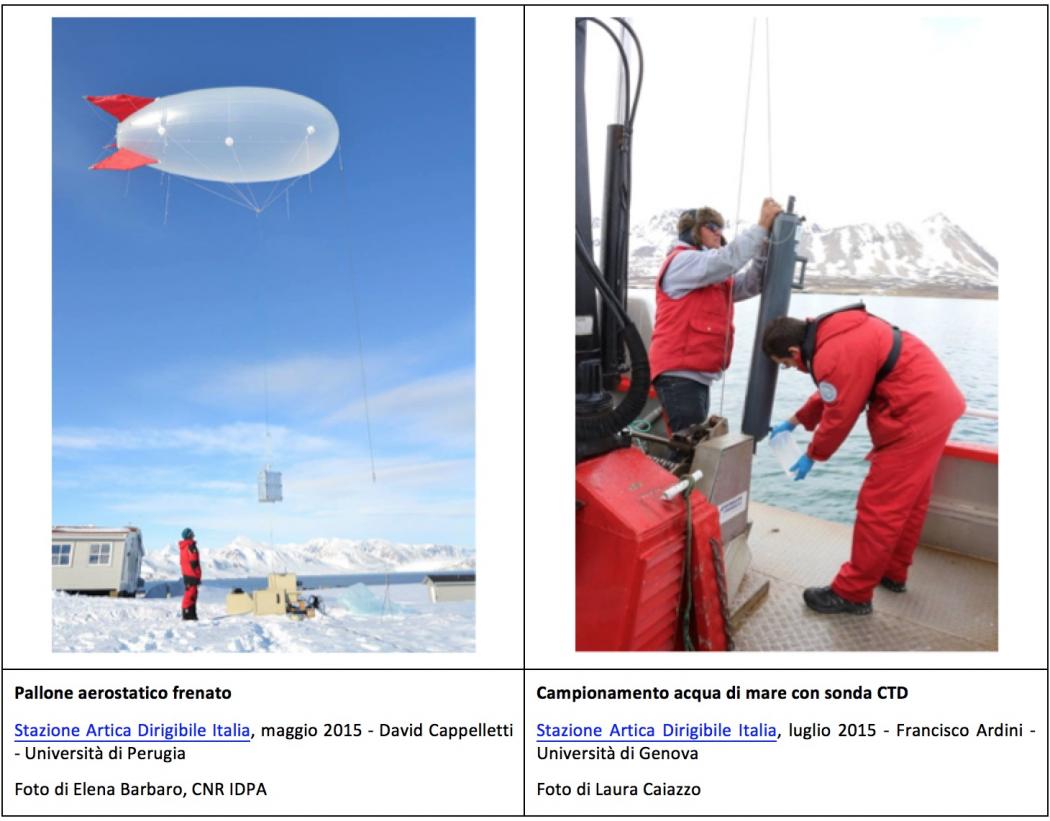

Questi e altri materiali sono stati condivisi con la comunità scientifica internazionale, “Molte di queste narrazioni sono oggi parte dell’Arctic Climate Impact Assessment che sono confluite nel Quarto rapporto dell’IPCC. L’anno scorso, invece, siamo stati chiamati a revisionare la bozza preliminare dedicata alla mitigazione del Quinto rapporto IPCC” conclude Mustonen. “Oggi gli scienziati polari possono contare su una miriade di dati, è vero, ma le regioni più remote dell’Artico sfuggono totalmente o in parte all’osservazione scientifica, e proprio qui le narrazioni indigene possono dare il loro più prezioso contributo” spiega Clarence Alexander, co-fondatore del Consiglio Intertribale del Distretto dello Yukon, Alaska, e fondatore nel 1993 di una radio nativa, la KZPA . Registratori acustici subacquei, palloni aerostatici, anemometri, spettrofotometri, droni e quant’altro raccolgono dati su dati. I droni arrivano là dove l’uomo non può, lo stesso vale per i palloni aerostatici ma, né gli uni né gli altri, stanno raccogliendo dati da migliaia di anni. È quello che fanno gli indigeni del Polo Nord.

Questi indigeni posseggono una vasta conoscenza sulla

sostenibilità delle risorse locali, sulle variazioni dell’ambiente che li

circonda e sulle pratiche per farvi fronte. Una conoscenza accumulata nel tempo

e tramandata di generazione in generazione per comprendere e prevedere la

natura da cui dipendono.

L’avvicinamento è compiuto e le

due conoscenze sembrano integrarsi. Ma non è così. “La mia attività di ricerca si

svolge prevalentemente su piattaforme aeree in un’area della Groenlandia dove è

molto raro incontrare indigeni” fa notare uno scienziato polare che si occupa

di chimica atmosferica che conclude “Difficilmente un indigeno ha conoscenze di

chimica che io possa integrare nel mio lavoro”. Un collega ammette “È

interessante mettere in relazione la conoscenza indigena con le conoscenze

fisiche” ma aggiunge “Può essere di grande beneficio per tutti i partner sempre

che non violi le componenti scientifiche occidentali”. E qui sta il pomo della

discordia. “Le narrazioni dei popoli

indigeni dovrebbero essere accolte dalla comunità scientifica senza pregiudizi,

invece non vengono accettate perché non sono pubblicazioni sottoposte a

valutazione tra pari” sottolinea Mustonen, e aggiunge, “In questo modo il contributo

delle comunità indigene va perduto, arrecando un enorme danno non solo alle

comunità indigene dell’Artico, ma anche dell’intera popolazione del Pianeta che

ben presto dovrà fare i conti con gli stessi sconvolgimenti climatici” e

conclude “La conoscenza tradizionale indigena è differente, ma è del tutto

legittima”.

Complica il quadro il fatto che

l’agenda di ricerca è stabilita prevalentemente al di fuori delle comunità, che

per questo si sentono escluse, nuovamente marginalizzate.

Eppure le

cose si stanno muovendo. La complementarietà fra la narrazione indigena e

quella scientifica è ormai riconosciuta in letteratura e questo apre a svariate

possibilità di collaborazione reciproca, pur riconoscendo che molti problemi

restano sul tappeto.

Sul versante occidentale, Ellen Bielawski,

professoressa della Facoltà di Agraria e Scienze ambientali dell’Università di

Alberta, Canada, sostiene che la scienza

polare, pur fermamente ancorata alla tradizione intellettuale occidentale,

differisce in molti aspetti dalla scienza geograficamente, finanziariamente e

culturalmente più vicina alle sue basi di appoggio. La scienza artica è

plasmata dall’ambiente, dalla storia, dalla politica e dall’umanesimo. E conclude

“La ricerca artica, lo si voglia o meno, è influenzata dal contesto sociale in

cui viene svolta”. Se l’intuizione di Bielawsky è corretta l’integrazione tra

questi due sistemi di pensiero può avvenire.

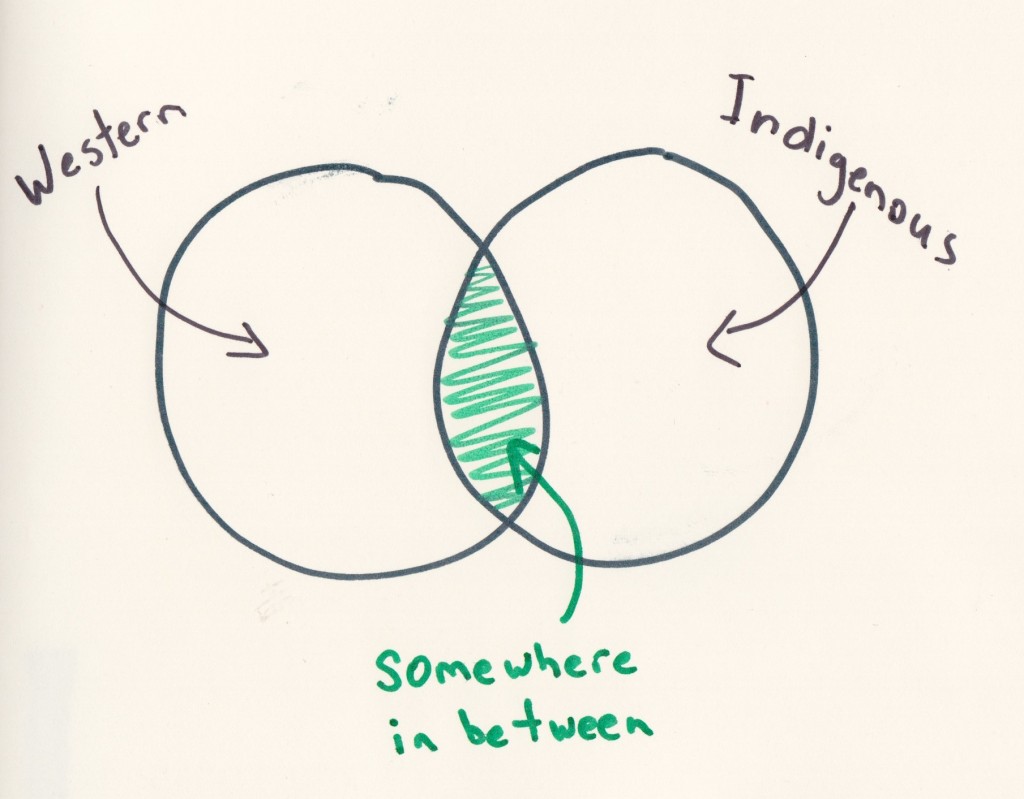

Integrated thought? Aprile 2012, disegno di Salmon Guy

La complementarietà fra la narrazione indigena e quella scientifica è ormai riconosciuta in letteratura e questo apre a svariate possibilità di collaborazione reciproca, pur riconoscendo che molti problemi restano sul tappeto.

Scioglimento del ghiaccio, Ny Ålesund, Isole Svalbard, agosto 2014 - Foto di Peter Prokosch

Buona parte della conoscenza occidentale sul cambiamento

climatico ha una dimensione globale o macro-regionale, quella delle comunità

indigene è per sua natura estremamente locale. Integrare la conoscenza locale a

quella globale e macro-regionale può restituirci più conoscenza e questa sarà più utile per disegnare efficaci piani

di adattamento al cambiamento climatico.

L’integrazione di saperi può contribuire a definire un nuovo e

forse più efficace approccio al cambiamento climatico.

L’Artico è una regione

unica, molto dinamica che - anche grazie al ruolo delle popolazioni indigene e

della scienza polare - può generare meccanismi di governance ambientali del

tutto nuovi che potrebbero essere applicati ad altre aree del pianeta, da altre

comunità locali.