Un SUV in doppia fila che apre di colpo la portiera, dall'altra parte il tram che arriva. E in mezzo Giacomo, un ragazzino di 12 anni rimasto intrappolato a morte. Succede a Milano in un brutto novembre di nebbia e smog alle stelle. Una tragedia come tante, purtroppo, che suggella il caos del traffico delle città italiane.

Seconde solo a Los Angeles per numero di automobili pro capite e chilometri percorsi, Milano e Roma sono i due esempi più lampanti dell'incapacità delle città italiane a governare il territorio urbano e a maggior ragione il sistema della mobilità, tutta sbilanciata verso il mezzo privato. Roma, alle prese con lo scandalo parentopoli della locale azienda dei trasporti pubblici, ha rinunciato perfino a presentare nel dossier per le Olimpiadi del 2020 la linea C della metropolitana, mentre nelle altre due linee (la A e la B) si fanno riconoscere per i disservizi quotidiani.

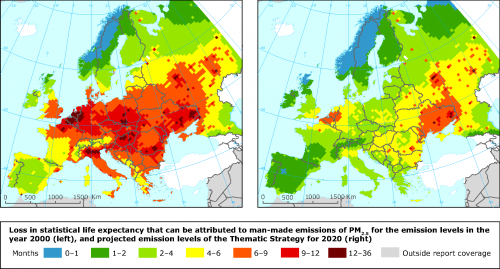

Figura 1. Riduzione dell'aspettativa di vita causata dalle emissioni di PM 2.5

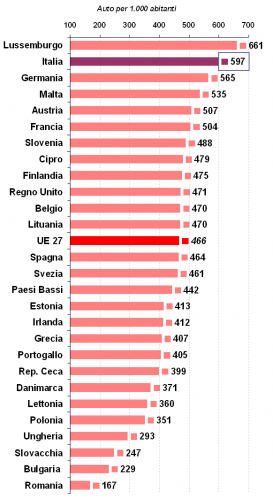

Figura 2. Auto per 1.000 abitanti.

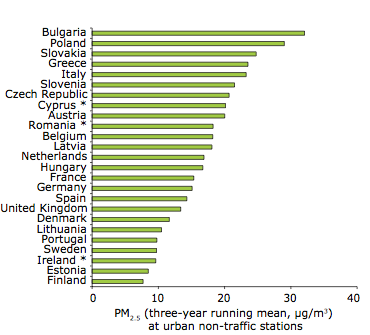

Figura 3. Particolato PM 2,5 nei diversi Paesi europei

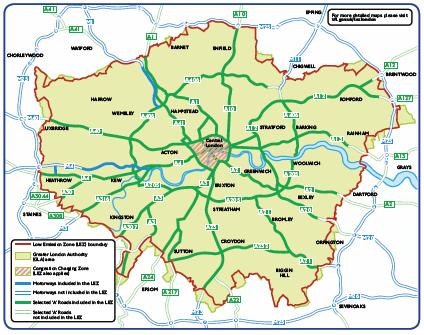

Figura 4. Low Emission Zone di Londra.

Figura 5. Low Emission Zone di Berlino

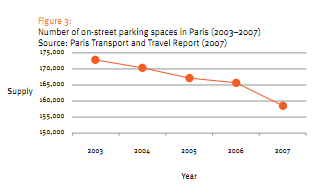

Figura 6. Riduzione di parcheggi a Parigi

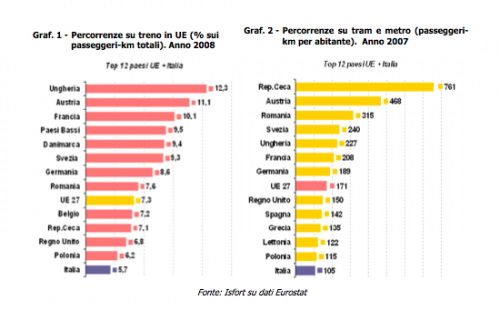

Figura 7. Percorrenza in treno in Europa

Milano ha tante buone intenzioni con la nuova giunta dopo i non brillanti risultati dell'ecopass della precedente amministrazione. Ma i primi segnali lanciati con la cosiddetta Area C non sono che l'inizio di un percorso in salita, costellato da incertezze e scivoloni. La nuova misura che entrerà in vigore a Milano ai primi di gennaio si ispira alla congestion charge di Londra e Stoccolma, vale a dire un pedaggio di ingresso di 5 euro a quasi tutte le auto (il 90%) escluse le auto ibride e poco altro. E' già un progresso, certamente, rispetto alla misura precedente che tassando solo le auto più inquinanti si applicava solo al 13% dei veicoli in circolazione. “Peccato però che i mezzi di trasporto pesanti paghino tre euro invece che un tariffa doppia rispetto alle meno inquinanti e ingombranti auto, come sarebbe stato logico proporre” commenta Enrico Fedrighini, osservatore fra i più attenti delle politica delle mobilità milanese. Altro punto debole dell'Area C milanese è la sua estensione: come l'ecopass della Moratti, copre solo il centro storico compreso nella cinta dei bastioni, pari a 8 km quadrati. Poca cosa rispetto alla congestion charge londinese, così come alla Low Emission Zone di Berlino che si estende per 88 km quadrati. E anche i risultati si vedono: a fronte delle riduzioni degli inquinanti di Londra e Berlino, Milano e tutta la "città infinita" della Pianura Padana è la zona più inquinata d'Europa, con una stima di perdita di 24-36 mesi di vita per le concentrazioni stellari di polveri sottili rispetto alla perdita media europea di 9 mesi.(1)

Le città italiane sono insomma ben lontane dagli obiettivi indicati nella “Road Map” del nuovo Libro bianco dei trasporti 2011 dell'Unione Europea,(2) che fra l'altro prevedono:

- esclusione delle auto ad alimentazione tradizionale in città (e il loro dimezzamento entro il 2030). Obiettivo da raggiungere tramite un mix di processi di innovazione tecnologica, restrizioni all’accesso, promozione di alternative come bici e spostamenti pedonali;

- avvicinarsi all’obiettivo di azzerare il numero delle vittime degli incidenti stradali (dimezzamento entro il 2020);

- trasferimento del 50% dei viaggi intercity e di medio raggio dalla gomma alla rotaia.

I buoni esempi europei e italiani

Bisogna fare un giro a Londra, Berlino, Zurigo e Amsterdam per trovare altri spunti di buone politiche anti traffico. Londra, per esempio, affronta in modo sistemico il problema dell'inquinamento con la Low Emission Zone più grande del mondo, ovvero un’estensione di quasi 1.570 kmq (pari a tutta Roma) interdetta al traffico dei mezzi pesanti. Attualmente possono circolare liberamente pullman e autocarri almeno Euro-3, ma dal gennaio 2012 il sistema verrà esteso anche a furgoni e minibus. Chi non si adegua paga un pedaggio che arriva fino a 224€ al giorno).

Altri esempi? “C'è solo l'imbarazzo della scelta” spiega Arne Fellerman, degli Amici della Terra tedeschi, fra gli autori della classifica delle città europee: “Berlino con la sua Low Emission Zone di 88 kmq ha abbattuto le polveri del 50% e gli Nox del 20%. Ad Amsterdam l'amministrazione regala un abbonamento al trasporto pubblico se rinunci all'auto o anche solo al posto macchina, mentre Vienna prevede di portare la sua rete ciclabile a mille chilometri”.

Bicicletta e mezzi pubblici efficienti sono in effetti le due combinazioni su cui puntare per un futuro con meno auto e strade urbane più pulite e sicure. “Segnali di vitalità molto forti provengono dalle città francesi, dove un massiccio programma di investimenti sul trasporto collettivo ha portato alla ricomparsa del tram in centri importanti (Lione, Bordeaux, Marsiglia, Valenciennes, Montpellier, Grenoble, Nizza) e allo sviluppo di tecnologie innovative, come i progetti di 'tram su gomma' e 'bus ad alto livello di servizio' che sono in corso in oltre 15 centri” spiega Luca Trepiedi dell'Isfort di Roma “Si assiste anche allo sviluppo di interessanti schemi di riordino del trasporto urbano di linea, con l’offerta di navette 'centro-punti di scambio' gratuite o a prezzi promozionali in molte città storiche minori, fra le quali Narbonne, Epinal, Auxerre, Cahors”.

Anche in Italia si trovano in realtà buoni esempi di integrazione fra bici e mezzi pubblici: Padova, Bolzano e Trento, i centri emiliani in genere (Ferrara, Parma e Reggio) hanno accompagnato l’opzione forte per le biciclette, con integrazioni e sviluppi fondamentali del trasporto pubblico (linee dedicate, servizi bici-bus o treno) riportando in alcune zone il traffico automobilistico a livelli accettabili.

A Padova esiste un servizio di consegna merci con mezzi alimentati a metano ("Cityporto"), operativo dal 21 aprile 2004, consiste nella possibilità per i corrieri, aderenti all'iniziativa, di consegnare le merci in una piattaforma logistica a ridosso della città (interporto). Da qui partono mezzi ecologici, a basso impatto ambientale, per la distribuzione in centro (l'ultimo miglio).

Il servizio ha fatto registrare, nel quinquennio 2005-2010, un significativo aumento dei colli consegnati, passando dai poco più di 190 mila del 2005 ai 354 mila del 2010, con una punta di 397 mila colli consegnati nel 2008.

I primi 6 mesi del 2011 hanno fatto registrare una crescita del 59,89% nel numero delle consegne e del 25,27% nel numero dei colli rispetto allo stesso periodo del 2010. E ora per le consegne di breve percorrenza entro le mura cinquecentesche nasce nella città palatina Triclò, per la consegna con furgoncini a pedalata assistita.

Meno parcheggi per tutti

Nelle città più attente ai temi del traffico l'invadenza delle auto è tenuta a bada - fra le altre cose - da una politica della sosta e dei parcheggi, tutti a pagamento e con un tempo massimo di permanenza. Impensabile a Berlino o ad Amsterdam trovare una macchina in doppia fila o sui marciapiedi, situazione più che tollerata a Milano e a Roma. “La 'costituzione materiale' del traffico di città come Milano e Roma è sicuramente peggiore delle altre città europee” spiega l'esperto di mobilità Andrea Debernardi. “Una quota non secondaria dei milanesi parcheggia sulle aiuole. Molti direttamente sui marciapiedi e i controlli effettuati dal Comune sono stati a lungo insufficienti”. I parcheggi a pagamento sono solo in centro e i residenti non pagano né a Milano né a Roma.

Come mostra uno studio appena pubblicato dall'Institute for Transportation and Development Policy (3) anche attraverso la leva del contingentamento dei parcheggi è in corso una non facile riappropriazione degli spazi pubblici - dai marciapiedi alle strade. “Ogni posto macchina occupa dai 15 ai 30 metri quadrati e in media gli automobilisti usano da due a cinque diversi parcheggi al giorno” spiegano gli autori dello studio. “Così ci si è cominciati a chiedere se destinare tutto questo spazio pubblico alle automobili sia ancora ecologicamente e socialmente sostenibile. Da qui la vera e propria inversione a U compiuta da tante amministrazioni in Europa, che dopo decenni di aumento dei posti auto ora li stanno diminuendo”.

Il primo passo compiuto da tutte le città prese in considerazione dallo studio (da Monaco a Amsterdam, da Parigi a Zurigo, da Barcellona a Londra) è stato di far pagare il parcheggio dappertutto. Compresi i residenti, che pagano dai 50 ai 250 euro l'anno. Alcune città, come Amsterdam e alcuni quartieri di Londra, determinano la tariffa oraria in base all'emissione di CO2 del veicolo. A Richmond-Upon-Thames, dove la misura è in vigore dal 2007, le auto più inquinanti sono scese dal 16 al 13%. sempre in questo comune della metropoli londinese si è instaurata la regola 20:20, che consente la sosta per massimo 20 minuti a soli 20 pence (10 per le auto più pulite). I tempi brevi di sosta (incentivati anche con tariffe progressivamente crescenti con i passar del tempo, come a Monaco) inducono a un rapido avvicendamento delle auto e a una riduzione del tempo di ricerca del posto libero. Secondo i dati presentati dallo studio, il tempo di ricerca è pari in media al 25% del tempo di viaggio. Il rapido avvicendamento deve essere calibrato in modo che il 15% dei posti macchina totali di una città siano sempre liberi. Anche le nuove tecnologie aiutano nl rendere immediato il parcheggio e fluido il traffico. In quasi tutte le città considerate dallo studio si paga con lo smartphone, mentre sono allo studio anche sistemi avanzati di informazione in tempo reale dei posti liberi e di pagamento da installare direttamente in auto, una sorta di telepass munito di GPS.

Ma non basta rendere più fluido il traffico sistemando ogni macchina nella sua casella: la rivoluzione delle principali città europee prevede anche una riduzione progressiva del numero assoluto dei parcheggi in città.

Alcune città hanno scelto di abolire il tasso minimo di parcheggio per unità immobiliare sostituendolo con uno massimo, che a Zurigo e Stoccolma non supera 1 posto auto per appartamento. Parigi, che nei decenni passati aveva largheggiato in garage, ora fa marcia indietro e vieta la realizzazione di nuovi parcheggi se le nuove edificazioni si trovano a meno di 500 metri da una fermata di mezzo pubblico. Con questa politica, a Parigi negli ultimi dieci anni 15.000 posti auto lungo le strade sono stati tolti a favore delle 1.451 stazioni Velib (per 20.000 biciclette pubbliche), di spazio per motorini, car-sharing e pedoni. Il risultato di questo giro di vite è una diminuzione del 13% dei chilometri percorsi in auto dai parigini dal 2003 ad oggi.

Meglio ancora Monaco, che ha pedonalizzato grandi parti del centro creando 120 parcheggi “Park-and-Ride” in prossimità delle stazioni ferroviarie. Inevitabilmente l'uso dell'auto negli ultimi dieci anni è sceso dal 42 al 36%, mentre il 29% degli spostamenti avviene a piedi, il 21% con i mezzi pubblici e il 14% in bicicletta.

“Anche i parcheggi sotterranei, considerati fino agli anni settanta la soluzione della congestione urbana, sono parte del problema” spiegano gli autori dello studio. “Anziché ridurre il traffico, l'hanno aumentato fungendo da nuovi attrattori”. Per questo sono sempre più rare le città che costruiscono autorimesse sotterranee in centro. E c'è chi anche chi, come l'amministrazione della cittadina olandese di Breda, ha smantellato un parcheggio sotterraneo ricavato in un canale per rimetterel'acqua, restituendolo a barche e pescatori. Fa scuola anche Zurigo, che per ogni posto creato sotto ne toglie almeno uno in superficie.

Avanti ciclisti e pedoni

Intere zone della città – a partire dai centri storici – tornano così ad essere vivibili. Ad Anversa e Copenaghen (dove il 67% degli spostamenti avviene in bici) si sperimentano le strade-gioco (play-street) dove il transito delle auto viene rallentato da dossi, alberature e chicane realizzate con gli stessi parcheggi alternati disposti a pettine, i bambini in strada ci possono pure giocare. In queste strade non troverete nemmeno strisce pedonali perché in minoranza sono gli automobilisti, non i pedoni, che possono attraversare ovunque. Capostipite di questa tendenza è stata Amsterdam, che insieme a molte altre città olandesi ha realizzato molte strade “miste” (i cosiddetti woonerfs), dove le funzioni sono de-gerarchizzate e lo spazio è articolato in modo da costringere gli automobilisti a procedere a passo d'uomo.

Spazio e precedenza ai pedoni, insomma, ma anche ai ciclisti che sia a Parigi sia a Zurigo possono circolare anche in senso opposto al flusso del traffico. Le risorse per lo sviluppo della mobilità dolce provengono in buona parte o totalmente (come a Barcellona) dal ricavato dei posteggi sotterranei e di superficie.

Ridurre il numero delle auto è necessario anche per riportare sotto controllo la qualità dell'aria. Uno studio commissionato al centro comune di Ricerca di Ispra dalla Regione Lombardia nota infatti come la metà delle polveri generate dal traffico non dipendono dalla combustione ma dall'usura di freni e pneumatici e dal risollevamento delle polveri dal suolo. (4) E' ovvio che non basta avere auto più pulite o con zero emissioni come quelle elettriche che si affacciano ora sul mercato. Bisogna dimezzare il parco auto, in modo da rientrare negli standard delle migliori città europee”, dice la fondatrice dei Genitori antismog Milano Anna Gerometta.

In effettigià oggi è possibile vivere senz'auto, anche se la scelta è ancora molto minoritaria. “Almeno se lo può permettere chi vive e lavora in città. La scelta di abbandonare l'auto permette peraltro un risparmio di circa 3.000 euro all'anno” spiega Andrea Poggio, direttore della Fondazione Legambiente. “Chi usa poco l'auto – diciamo che percorre in media 10mila chilometri all'anno – spende circa 5.000 euro fra assicurazione, carburante e ammortamento. Mentre un abbonamento annuale ai mezzi pubblici, più qualche taxi e il noleggio dell'auto per le vacanze costa circa 2.000 euro l'anno”. Qualche città in Europa, come Vienna, Friburgo e Londra, comincia a scommettere su quartieri car-free, dove si può acquistare o affittare casa solo se dimostri di non possedere un auto.

| Città | Nome Progetto | N. unità abitative | Caratteristiche |

|---|---|---|---|

| Friburgo | Vauban | 2000 | - Integrazione trasporti pubblici e rete ciclabile - Servizi di car sharing - Limiti di velocità all’interno (30 km/h e 5 km/h) - 50% di residenti con auto propria; ma è richiesto per l’acquisto il parcheggio ai limiti dell’area - Energia solare |

| Tubingen | Stuttgarter S. Franzosisches V. | 2000 (n. residenti) | - Conversione base militare - Posti auto non costruiti - Solo 40% di famiglie con auto in rapporto all’80% riscontrate nei quartieri circostanti |

| Nurnberg | Langwasser | 900 | - Integrazione con il trasporto pubblico - Larga area pedonale - Aree di sosta solo nella fascia esterna |

| Edimburgo | Stateford Green | 251 | - Progetto di rigenerazione urbana - Solo il 12% di famiglie possiede l’auto - Vie dedicate alle biciclette e zone verdi - Servizi di car sharing |

| Londra | BedZED (Quartiere a zero 100 emissioni) | 100 | - 100% energia rinnovabile - Integrazione tra uffici e spazi residenziali - Punto di ricarica per veicoli elettrici - Shopping via internet |

| Amsterdam | GWL-terrain | 600 | - Rigenerazione degli impianti idrici precedenti - Costruzione del centro della comunità - Servizio di car sharing - Integrazione trasporti pubblici e rete ciclabile 110 spazi si sosta al limite esterno dell’area |

Tabella 1 | Esempi di quartieri car free (fonte: GTZ-Sutp)

Serve il ”ferro”

Certo per i pendolari italiani una vita senz'auto è un lusso ancora irrealizzabile. L'auto è una scelta praticamente obbligata per chi vive nelle periferie dei grandi centri urbani italiani, con trasporti pubblici non paragonabili alle reti ferroviarie di Berlino, Monaco, ma anche di Madrid eBarcellona. “Il passante ferroviario di Milano – grande speranza urbanistica degli anni settanta – funziona al 30% delle sue potenzialità, con meno di 200 mila passeggeri al giorno. A Monaco i treni passano ogni due minuti e trasportano 760mila passeggeri al giorno” spiega Debernardi.

Almeno dal 1995 in Italia si parla di “cura del ferro” (5). Da allora alcune cose sono state fatte, specie per quanto riguarda i nodi ferroviari e le reti metropolitane. Importanti completamenti sono in corso in grandi città (Milano, Roma, Napoli, Torino). Alcuni tronconi di linee tranviarie sono entrati in funzione in vari centri medi (Mestre, Bergamo, Padova, Firenze, Cagliari, Perugia…). Ci si muove però in ordine sparso. “Il tutto continua ad avvenire fuori da una strategia o da un piano nazionale in grado di definire priorità, dare certezze rispetto a tempi di realizzazione che continuano ad essere molto lunghi e alle (poche) risorse economiche disponibili per completare il disegno” spiega Trepiedi.

| Città | Numero di linee | Lunghezza delle linee (in Km) |

|---|---|---|

| Londra | 12 | 416 |

| Mosca | 12 | 278,3 |

| Madrid | 12 | 233 |

| Parigi | 16 | 215,4 |

| Stoccarda | 14 | 192 |

| Stoccolma | 3 | 149 |

| Berlino | 9 | 145 |

| Valencia | 3 | 133,5 |

| Barcellona | 6 | 112,3 |

| Amburgo | 3 | 101 |

| Monaco di Baviera | 6 | 85,8 |

| Francoforte | 7 | 85 |

| Amsterdam | 4 | 81 |

| Newcastle | 2 | 77,5 |

| Milano | 3 | 74,6 |

| Vienna | 5 | 65,3 |

| Praga | 3 | 54,9 |

| Bruxelles | 3 | 43,8 |

| Roma | 2 | 36,6 |

| Napoli | 3 | 31,8 |

| Budapest | 3 | 34,8 |

| Helsinky | 2 | 21 |

| Torino | 1 | 9,6 |

Tabella 2 | Le metropolitane nel mondo (Fonte: Isfort su dati EMTA Barometer 2009 e fonti locali)

C’è poi un gigantesco problema di investimenti in qualità del trasporto ferroviario locale, cui si continua a prestare poca attenzione, mentre solo agendo su frequenza dei passaggi, accessibilità e capienza dei treni locali è possibile frenare l’invasione quotidiana di auto dall’hinterland verso le grandi città. “Il dubbio è che le nuove difficoltà finanziarie del paese - i tagli annunciati al settore - rendano questo percorso di rilancio del trasporto pendolare ancora più difficile, e in genere tutte le politiche contro il traffico ancora più lontane dalle preoccupazioni pubbliche” conclude Trepiedi.

BOX 1 | L'inquinamento dell'aria in Italia

Stando ai dati Istat, sono state 51 le città capoluogo di provincia con superamenti di PM10 nel 2010 (erano 63 nel 2009 e 67 nel 2008); queste rappresentano il 68 % della popolazione urbana (prendendo a riferimento i 116 Capoluogo di Provincia).

Sono inoltre 79 le zone di superamento e con richiesta di deroghe all’UE per mancato rispetto dei limiti di legge (superano la soglia max di 35 sforamenti del valore limite giornaliero di polveri consentiti in un anno): coinvolte 16 regioni, 17% del territorio nazionale e 30milioni di italiani. (fonte: Isfort, Roma)

BOX 2 | Motorini, una soluzione all'italiana

Come noto nel nostro paese, insieme alle automobili in circolazione, continuano a crescere moto e scooter, la cui presenza in ambito urbano negli ultimi dieci anni è notevolmente aumentata, diventando una delle soluzioni preferite dai ceti più dinamici: studenti, giovani fino a trent’anni specie maschi, alcune categorie di professionisti per i quali – soprattutto i nuovi modelli sempre più potenti e caratterizzati da alte prestazioni – costituiscono un'alternativa all’auto negli spostamenti di tutti i giorni. Stando all'ACI circola nelle strade italiane il 38% dei motoveicoli presenti in totale nei primi 10 paesi dell’Europa occidentale (esclusa la Francia). Gran parte delle nuove immatricolazioni italiane (oltre il 60%) sono veicoli sopra i 125cc di cilindrata. Specie alcune tipologie di veicoli oltre 500 cc (i cd. maxi scooter) sono prodotti quasi esclusivamente per il mercato italiano: si tratta come evidente di motori molto potenti e caratterizzati da alte prestazioni a cui si connettono, nonostante i progressi delle tecnologie, più elevati consumi e volumi di emissioni gassose. Il fenomeno è dunque altamente indicativo di una specificità italiana (non esiste in effetti un numero altrettanto alto di mezzi tra scooter grandi e piccoli nelle strade degli altri paesi avanzati) che va notata anche sul fronte delle politiche. Il ricorso alle moto è probabilmente una “risposta individuale” al caos del traffico urbano e si può spiegare in primo luogo pensando agli alti livelli di congestione delle nostre città (gli scooter non danno problemi di posteggio, si muovono con agilità evitando le code...). Ma talune scelte amministrative di garantire per le due ruote a motore l’accesso alle ZTL vanno certamente riconsiderate. A Roma addirittura nei mesi scorsi, per migliorare la fluidità del traffico e la sicurezza della circolazione si è sperimentata la libera circolazione delle moto nelle corsie bus.

Luca Trepiedi

1. "Air Quality in Europe 2011", EEA.

2. Libro Bianco. "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile", Commissione Europea, Bruxelles, 2011.

3. “Europe's Parking U-Turn: From Accomodation to Regulation”, ITDP, 2011.

4. "9th Intermediate technical/scientific report. Collaborative Research project for Air Pollution Reduction in Lombardy Region (2006-2010)", JRC, Ispra, 2011

5. "Il trasporto urbano su rotaia in Italia", quaderno 14, Isfort 2011.