Paola Annoni, ricercatrice della Unit of Econometrics and Applied Statistics, del Joint Research Centre di Ispra, e Lewis Dijkstra, dell’ Economic Analysis Unit, del DG Regio, Bruxelles, hanno di recente pubblicato l’EU Regional Competitiveness Index 2013, un’analisi della competitività delle varie regioni europee. Tra l’altro hanno misurato le performance regionali nell’alta formazione e dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita. I parametri di cui hanno tenuto conto i due ricercatori sono: il tasso di laureati nella fascia di età compresa tra i 25 e i 64 anni; la partecipazione di adulti in questa fascia di età a programmi di formazione e aggiornamento (lifelong learning); la percentuale di persone che hanno abbandonato la scuola presto (livello più basso delle scuole medie); facilità di accesso all’università (persone che vivono a più di 60 minuti dall’ateneo più vicino); differenza di genere.

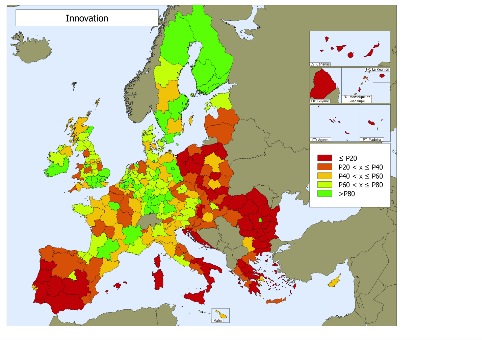

Vista dall’Italia, questa fotografia della “higher education and lifelong learning” è impietosa (figura 1).

Tutte le regioni del Mezzogiorno del nostro paese si trovano al gradino più basso dell’intera Europa, in una condizione paragonabile solo a quella dei paesi ex comunisti. Ma la collocazione delle regioni centrali e settentrionali è appena di un gradino più alta. Il meglio d’Italia, per intenderci, si trova al livello delle regioni più arretrate dell’Europa occidentale. In definitiva, nell’ambito dell’alta formazione, tutte le regioni d’Italia si trovano in grave ritardo rispetto al resto d’Europa. Ma, quel che è peggio, è che la distanza relativa dal resto del continente (e del mondo) tende ad aumentare.

La conoscenza è un valore in sé. Migliora la qualità della vita. Crea coesione sociale. Proietta verso il futuro, alimentando la capacità di creare cose nuove. Cosicché non desta stupore scoprire che la fotografia nel campo dell’innovazione risulti abbastanza sovrapponibile a quella della formazione (figura 2).

Nell’analisi di Paola Annoni e Lewis Dijkstra, la capacità di innovazione misurata è il frutto di questi parametri: brevetti; lavoratori creativi o comunque impiegati nei settori dove è decisiva la conoscenza; pubblicazioni scientifiche; spesa in ricerca e sviluppo; numero di ricercatori.

In questo ambito, come si vede, solo due regioni italiane, la Lombardia e il Lazio, si collocano nella fascia medio alta delle regioni europee. Le altre regioni del centro e del nord si collocano nella fascia medio bassa. Mentre tutte le regioni del sud, a eccezione della Campania, si collocano ancora una volta al gradino più basso.

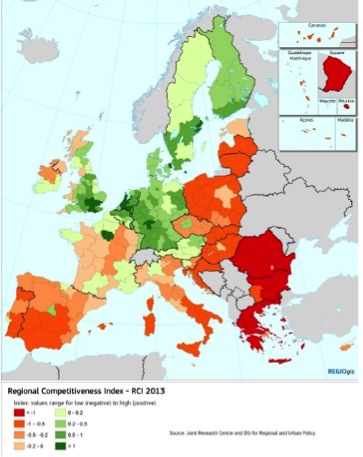

Tutto questo contribuisce a spiegare in maniera significativa la scarsa competitività assoluta delle regioni italiane (Figura 3).

Una sola regione, la Lombardia, ha una capacità competitiva assoluta superiore (di poco) alla media europea. Tutte le altre sono sotto la media. Le regioni del sud, ancora una volta, sono al gradino più basso, se si eccettuano i paesi ex comunisti più poveri (Bulgaria, Romania) e i paesi nel pieno della crisi finanziaria (Creta e la Grecia).

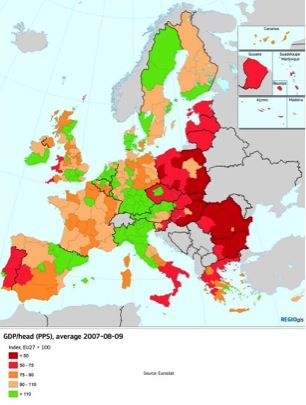

Fin qui il quadro è coerente e, anche, abbastanza scontato. Innovazione e formazione sono fattori determinanti per la competitività di un paese o di una regione. C’è tuttavia un’altra fotografia, scattata da Paola Annoni e Lewis Dijkstra, che propone un’anomalia. È la fotografia della ricchezza relativa delle regioni europee (figura 4).

La mappa regionale della ricchezza pro capite mostra come il sud d’Italia si collochi ancora una volta ai gradini più bassi d’Europa: in perfetta, ancorché drammatica coerenza, con le figure di cu sopra. Ma le regioni del centro e del nord del paese si collocano invece al gradino più alto in assoluto. Il che costituisce un’anomalia, tutta da spiegare.

Come si fa a essere ricchi e, insieme, poco competitivi?

Se la misura della competitività proposta da Paola Annoni e Lewis Dijkstra è affidabile (e lo è, visto che è coerente con altre analoghe analisi), le spiegazioni possibili di questa anomalia sono due. La ricchezza del centro e del nord è residuale. Nel senso che è il frutto di una capacità competitiva che era alta in anni (o decenni) passati. A differenza di altre regioni ad alto reddito, le regioni del centro e del nord d’Italia non hanno puntato sulla formazione e sull’innovazione per competere. E da qualche tempo hanno iniziato a pagarne le conseguenze. La competitività si è drasticamente ridotta. E sta iniziando a diminuire anche la ricchezza. Da quattro anni in termini assoluti (a causa della recessione). Ma da molti anni in termini relativi (rispetto alle altre regioni europee). L’anomalia deve essere urgentemente recuperata, se vogliamo arrestare il declino.