Non

si potrebbe immaginare regalo più bello, per l’Anno Internazionale della Luce, di una immagine

della luce come non si era mai vista prima. È proprio quello che è successo: un

team di ricercatori del Politecnico di Losanna, guidato dall’italiano Fabrizio

Carbone, è riuscito a produrre una rappresentazione della luce mentre

mostra in un colpo solo le sue due nature: quella ondulatoria (radiazione

elettromagnetica) e quella corpuscolare (fotoni).

La natura della luce è stata un rompicapo per secoli. La fazione di chi pensava

che fosse fatta di particelle (capeggiata inizialmente da Isaac Newton) ha

lottato duramente contro quella secondo cui la luce era costituita da onde.

Quando, nell’Ottocento, James C. Maxwell dimostrò matematicamente che

la luce è un’onda elettromagnetica, per il primo gruppo fu una sconfitta

schiacciante. Ma nel 1905 un giovane Albert Einstein sparigliò le carte,

dimostrando che l’effetto fotoelettrico si può spiegare

solamente ipotizzando che la luce sia composta da corpuscoli.

Secondo alcuni, questo fu l’atto di nascita ufficiale della meccanica quantistica: una teoria che descrive gli enti fondamentali della natura – tra cui la luce – sia come onde sia come particelle. Niels Bohr, uno dei padri della teoria, coniò addirittura il cosiddetto principio di complementarità: ogni fenomeno quantistico ha un aspetto corpuscolare e un aspetto ondulatorio, ma non si possono manifestare entrambi contemporaneamente. La luce non fa eccezione: a seconda dell’esperimento con cui la si studia, si rivela come fascio di fotoni o come onda elettromagnetica, ma non si manifesta mai come l’una e l’altra cosa.

Fino

a oggi, almeno. Il gruppo svizzero ha infatti pubblicato su Nature

Communications un articolo (rilasciato in open

access, quindi fruibile da chiunque senza restrizioni) in cui per la prima

volta possiamo osservare la luce comportarsi sia come onda sia come particella.

Come è possibile? Vediamolo insieme.

Quando

pizzichiamo la corda di una chitarra, l’impulso si propaga lungo la corda,

rimbalza agli estremi e si riflette avanti e indietro finché è l’intera corda

che vibra: l’onda non si muove più nello spazio e oscilla soltanto nel tempo. È

quella che si chiama un’onda stazionari.

Il

team elvetico ha creato un’onda stazionaria facendo riflettere un fascio di

luce laser all’interno di un nanocavo, una sorta di filo di materiale metallico

con uno spessore di appena 80 milionesimi di millimetro. In questo modo la

luce, interferendo con se stessa, dà la prova più genuina della sua natura

ondulatoria.

I ricercatori hanno poi diretto un flusso di elettroni molto vicino al nanocavo. Gli elettroni e i fotoni amano interagire tra loro, e lo fanno scambiandosi dei “pacchetti” di energia, tutti uguali. Questi pacchetti, che i fisici chiamano quanti, sono il segno inequivocabile della natura corpuscolare della luce. Con un potentissimo microscopio elettronico, Carbone e colleghi hanno osservato questi pacchetti. Questo è il punto più sottile da capire: i quanti di energia sono prodotti da un’onda stazionaria, quindi osservare l’onda stazionaria e anche i quanti significa sperimentare contemporaneamente le due nature della luce.

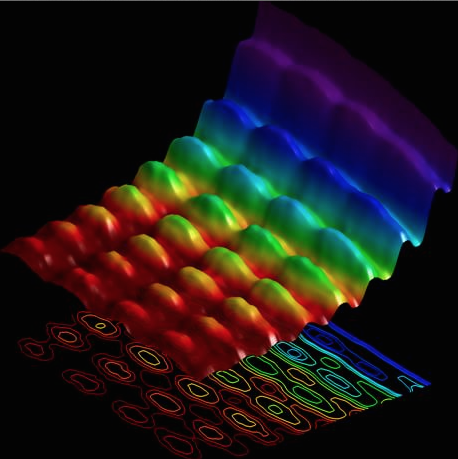

Didascalia: Questa

immagine rappresenta la luce studiata dal gruppo di ricerca del Politecnico di

Losanna. L’andamento sinusoidale crescente indica la stazionarietà della

radiazione, a prova della sua natura ondulatoria; le “gibbosità” evidenti su

scala più piccola sono i quanti di energia scambiati tra gli elettroni e i fotoni,

e dimostrano la natura corpuscolare di questi ultimi. In quest’immagine,

quindi, possiamo osservare contemporaneamente la natura “bifronte” della luce. Attenzione però: questa non è una vera e propria istantanea della luce, ma una

sorta di grafico. Infatti, i due assi orizzontali rappresentano altrettante

dimensioni spaziali, mentre l’asse verticale (ovvero l’“altitudine”) indica

l’energia misurata.

Dove sta l’importanza di questa ricerca? Certamente, non solo nella bellezza del risultato. Spiega Carbone: «Questo esperimento dimostra che, per la prima volta, siamo in grado di filmare la meccanica quantistica, e la sua natura paradossale, direttamente. Si tratta di un progresso nel controllo dei fenomeni quantistici alle scale nanoscopiche che potrebbe risultare molto utile, per esempio, nel calcolo quantistico». Saper padroneggiare in maniera fine la natura quantistica della luce (e della materia) ci porta più vicino a usare queste proprietà – assurde ma del tutto reali – per realizzare computer quantistici in grado di soppiantare senza mezzi termini le nostre tecnologie di calcolo attuali.

Fare qualcosa che prima sembrava impossibile apre sempre nuove strade. E in questo caso, sembra proprio queste strade porteranno lontano.