Sta facendo molto discutere la tabella che il Ministero dell’Istruzione ha reso pubblica nei giorni scorsi che traduce in numeri le disposizioni contenute nel “Decreto criteri e contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2013” del 9 agosto scorso che regola il turn over dei docenti negli atenei pubblici.

Il Decreto Ministeriale, premia gli atenei virtuosi sulla base di parametri economici e organizzativi e penalizza i meno virtuosi. Il meccanismo è complesso. Ma in buona sostanza è questo. Nel 2013 le università pubbliche italiane nel loro complesso non potranno superare la soglia del 20% nel turn over. Il che significa che per ogni 5 docenti che vanno in pensione, se ne potrà assumere uno solo nuovo. Nel gergo ministeriale un docente è un “punto organico” (un “punto organico” è l’equivalente di uno stipendio annuo di un professore ordinario). E, dunque, quest’anno si liberano 2227,48 punti organico, ma potranno essere coperti solo 445.50. Il sistema perde, dunque, nel complesso 1781,98 punti organico. E si impoverisce.

Il taglio, tuttavia, si applica in maniera differenziata. Gli atenei che hanno “i conti a posto” vengono premiati. Alcuni fortemente premiati. L’Istituto Sant’Anna di Pisa, dove il Ministro dell’istruzione, università e ricerca, Maria Chiara Carrozza, è stata rettore, ha i conti a posto è invece di un turn over al 20% ne potrà avere uno al 212%: in pratica, per ogni 10 docenti che vanno in pensione ne potrà assumere 21 nuovi. Il suo organico potrà rafforzarsi.

Al contrario, un’università come quella di Bari, che (pur migliorando la proprie perfomance) non ha i conti a posto, invece di un turn over del 20% ne avrà uno ridotto al 7%: per ogni 100 docenti che vanno in pensione ne potrà assumere solo 7 di nuovi. Il suo organico ne esce gravemente ridotto.

Alcuni rettori e analisti inneggiano al merito: finalmente viene premiato chi si comporta bene e punito chi non si comporta bene. Altri rettori e analisti sono fortemente critici: il meccanismo premia la robustezza economica e organizzativa di un ateneo, non la sua qualità didattica e scientifica. E poiché la gran parte delle università con i conti non a posto si trovano nel Sud del paese, mentre la maggior parte degli atenei virtuosi si trova nel Centro e nel Nord, il “Decreto criteri e contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2013” si trasforma in una sorta di Robin Hood cognitivo al contrario, un meccanismo che trasferisce i docenti e l’offerta didattica dal Sud povero al Centro e al Nord più ricchi.

Chi ha ragione?

Non entriamo nel merito della discussione. Non per ora, almeno. Perché ci sembra necessario allargare prima lo sguardo e inserirla in un contesto più generale. Verifichiamo come si posiziona l’alta formazione italiana nel contesto internazionale. Solo dopo potremo discutere sulla politica universitaria in Italia.

Il primo dato ci viene da Education at a Glance 2013, il rapporto OCSE sui sistemi formativi nel mondo. I giovani che si laureano – sostiene il rapporto - aumentano di numero in tutto il mondo e nei paesi che aderiscono all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico costituiscono ormai il 40% della popolazione nella fascia di età compresa tra i 25 e i 34 anni. Alcuni paesi hanno performance nettamente superiori: in Corea del Sud ha una laurea il 64% della popolazione in quella fascia di età: record planetario. Ma altri paesi tallonano da vicino i coreani: in Giappone i giovani laureati sono il 59%, in Canada e in Russia sono il 57%. In Europa ci sono grandi paesi come la Gran Bretagna (47%) e la Francia (43%) con percentuali superiori alla media OCSE. In tutti questi paesi il trend è in ascesa. Impressionante l’andamento della Corea. Nel 1980 i giovani laureati erano meno del 10%, nell’anno 2000 erano già il 37% e nel 2011 hanno raggiunto, come abbiamo detto, il 64%.

In Italia i giovani con la laurea nella fascia di età compresa tra i 25 e i 34 anni

sono appena il 21%. Una buona crescita rispetto al 2000, quando non superavano l’11%. Ma non sufficiente. La media italiana è la metà della media OCSE. Ed è pari a un terzo rispetto a quella di Corea del Sud, Giappone, Canada, Russia. Non solo.

La domanda cui pochi – troppo pochi – cercano di rispondere è questa: possiamo permettercelo? Possiamo, nell’era della conoscenza, avere un numero di persone con almeno 20 anni di studi alle spalle che è la metà della media dei paesi concorrenti e, addirittura, un terzo rispetto ai paesi con la vista più lunga?

Non è possibile impostare alcuna politica universitaria senza rispondere a questa domanda, che pone un problema di quantità.

C’è poi il problema della qualità. La Thomson Reuters ha pubblicato nei giorni scorsi il rapporto THE, Times Higher Education. World University Rankings 2013-14. È una delle tante classifiche sulla qualità delle università in tutto il mondo che vengono prodotte da un decennio a questa parte. Il motivo che spinge molte istituzioni a elaborare queste classifiche lo spiega l’editor del rapporto Thomson Reuters nella sua introduzione. La formazione e la ricerca si stanno internazionalizzando. Siamo nel pieno di una competizione a scala globale. E, infatti, negli ultimi dieci anni gli studenti che frequentano corsi universitari all’estero sono passati da 2,4 a 4 milioni. Gli articolo scientifici frutto di collaborazioni internazionali sono passati dal 25% al 40%. I ricercatori in tutto il mondo sono passati da 5,4 a 7,2 milioni, con la crescita maggiore nell’Asia orientale.

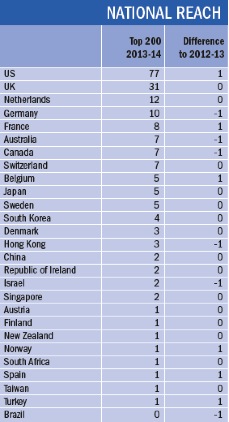

Dunque classificare le università del mondo non è un esercizio accademico. Significa costruire una mappa della competitività nella società globale della conoscenza. Qui sotto riportiamo una tabella dei paesi che hanno o avevano lo scorso anno almeno un’università tra le prime 200 nel mondo.

Fonte: rapporto THE, Thomson Reuters

Nella tabella ci sono 26 diversi paesi. Che vanno dagli Stati Uniti (con 77 università) e dal Regno Unito (31 università) fino alle new entry Sud Africa e Taiwan che, nell’ultimo anno, hanno visto entrare un proprio ateneo nei top 200. In uscita c’è il Brasile: ne aveva uno nel 2012, non ne ha nessuno ora.

Ma il dato più eclatante di questa tabella è l’assenza dell’Italia. Siamo ottavi o noni nella classifica del Pil (Prodotto interno lordo) e, dunque, della ricchezza materiale, ma siamo intorno al trentesimo posto per la qualità delle nostre università. È vero che non bisogna prendere troppo sul serio queste classifiche. Ma è anche vero che le nostre università sono fuori dalla società globale della conoscenza. Lo dimostra il fatto che sono pochi gli studenti stranieri che vengono in Italia per seguire un corso di laurea o di dottorato. Mentre sono molti i nostri giovani che vanno all’estero per studiare e ancor di più quelli che vanno all’estero dopo la laurea per lavorare.

Insomma, la nostra alta formazione difetta in quantità (pochi studenti) e in qualità (poche o nessuna università di eccellenza).

Il guaio è che questa condizione tende a peggiorare. Mentre gli altri corrono in avanti, noi procediamo all’indietro. Lo dimostrano i numeri: nelle università italiane sia il corpo docente sia i corsi sono diminuiti del 22% negli ultimi dieci anni. E se, per ora, i laureati sono stabili intorno al 21% dell’universo giovanile in età, le iscrizione al primo anno sono diminuite del 17% negli ultimi dieci anni: erano 338.482 nell’anno accademico 2003/04 si sono ridotte a 280.144 nel 2012/13. Nel medesimo periodo le tasse di iscrizione sono aumentate in media del 50%, passando, in media, da 632 a 948 euro per anno.

Stanno, dunque, peggiorando le condizioni di studio. Sia in termini di offerta che di domanda formativa.

E questo è avvenuto anche – e, forse, soprattutto perché – è drasticamente diminuito l’investimento pubblico in alta formazione (quello privato è praticamente assente e, quando esiste, è largamente assistito). Tra il 2008 e il 2012 le spese per l’università sono state tagliate del 14% (all’incirca 1,5 miliardi).

La domanda è: è possibile organizzare una discussione sul merito nel sistema universitario italiano in presenza di una politica della formazione che ci fa correre all’indietro e allarga sempre più vistosamente la forbice col resto del mondo?

Il problema del turn over e dei meccanismi che premiano il merito va discusso alla luce dei fenomeni globali di cambiamento nei sistemi dell’alta formazione. E alla luce di questi fenomeni le polemiche italiane appaiono come quelle tra i galli di Renzo: si beccano fra loro e non si rendono conto che stanno andando insieme incontro a un triste destino.