Al Polo Nord fa caldo. Oltre 20 gradi centigradi sopra la media del periodo con picchi fino a 33 gradi in alcune aree della Russia artica. Durante il 2016 sono stati via via superati tutti i record precedenti. L’Artico si è ritrovato a fine anno con temperature dell’aria spesso attorno allo 0 con punte di 8°C in una stagione che solitamente presenta temperature ben al di sotto dei -20°C. Quanto emerge dall’Arctic report card 2016 – pubblicato lo scorso dicembre e al quale hanno lavorato 61 scienziati di 11 diversi Paesi – non dà adito a dubbi, il 2016 è stato l’ennesimo anno dei primati.

Sappiamo che nell’Artico la temperatura aumenta a una velocità doppia rispetto a quella di altre aree del pianeta, ma quello che sta succedendo oggi oltre l’80mo parallelo va oltre. Mentre qualcuno già parla di “Snowmageddon”, c’è chi si prepara al business del futuro. Dopo i record termici si registra infatti anche un primato nello scioglimento dei ghiacci, secondo soltanto a quello del 2012. Dal 1970 sono andati perduti circa tre quarti del ghiaccio marino e l’Artico diviene così terra di conquista.

Inattese, più brevi e redditizie vie marittime si stanno aprendo e con loro nuove occasioni commerciali. Così come nuove pescose acque per l’industria ittica, mentre sulla terra ferma si prefigurano nuove opportunità per l’agricoltura, il turismo, ma soprattutto per l’industria estrattiva petrolifera e mineraria. D’altronde l’Artico è un eldorado di risorse: gas, petrolio, minerali e acqua dolce, circa 1/5 dell’approvvigionamento idrico del Pianeta. Tutto ciò contribuirà ad alterare un ecosistema unico e fondamentale per la nostra sopravvivenza e a ridisegnare i rapporti di forza tra potenze vecchie e nuove, siano esse Stati o multinazionali.

Le temperature di questi ultimi mesi suggeriscono un’accelerazione del riscaldamento globale? Si tratta di un’anomalia temporanea – fanno notare cauti gli scienziati – ma il problema è che nell’Artico le anomalie si stanno presentando con frequenza e intensità sempre maggiori e sono sempre più imprevedibili.

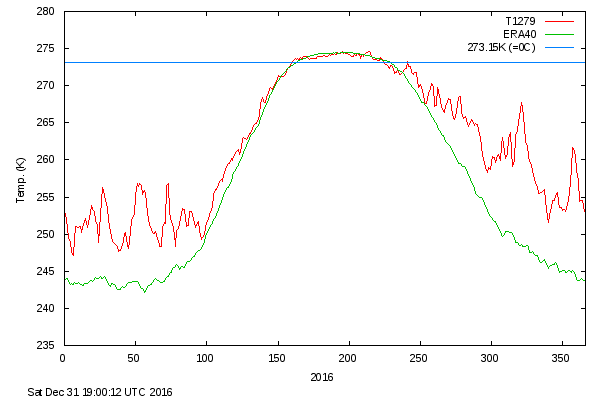

Temperatura media giornaliera al di sopra dell’80mo parallelo, e relativa anomalia (in verde), 31 dicembre 2016. Crediti: Istituto Meteorologico Danese.

Marco Tedesco professore ordinario presso il Lamont Doherty Earth Observatory della Columbia University (NY), chiarisce: “L’anomalia in sé potrebbe non essere un fattore così importante, se non fosse che si inquadra in un’anomalia più grande: l’Artico si sta riscaldando più velocemente del resto del pianeta e questo crea reazioni a catena che favoriscono l’accelerazione del riscaldamento del Polo. Di fatto queste anomalie creano impulsi che incidono fortemente su un sistema già sotto stress”. E aggiunge: “Lo descriverei come un treno in corsa che scende lungo una collina, la discesa accentua la sua accelerazione pur senza imprimere ulteriori spinte, ma eventi estremi – queste ondate di calore – accentuano ogni volta la pendenza e questo esaspera la corsa del treno la cui velocità cresce mano a mano che la pendenza aumenta.”

Tedesco fa presente che anomalie di questo tipo possono creare condizioni apparentemente non gravi ma che influenzano pesantemente il sistema. Quello che sta succedendo al ghiaccio marino è esemplificativo: “Le anomalie termiche di questi mesi non stanno facendo sciogliere il ghiaccio marino, impediscono però che se ne formi altro e che cresca in spessore. In questo modo il ghiaccio marino sarà più soggetto allo scioglimento durante la stagione estiva. Il risultato è che oggi l’estensione e, verosimilmente, il volume del ghiaccio marino sono ai minimi storici (il volume complessivo del ghiaccio marino in estate è passato da 16.855 km3 nel 1979 a 3.261 km3 nell'anno record del 2012, ndr). Naturalmente l’anno prossimo ci si aspetta un nuovo primato: un danno ancora maggiore, perché la rimozione del ghiaccio favorisce l’esposizione dell’oceano, che a sua volta favorisce un incremento della temperatura, che favorisce ulteriore scioglimento del ghiaccio, eccetera. A voler essere ottimisti ci troviamo di fronte a un disastro” conclude Tedesco.

La nave Lance del Norwegian Polar Institute serrata dai ghiacci artici a Nord delle Svalbard, si lascia trascinare dalla corrente polare nella spedizione del 2015 N-ICE. Credit: Nick Cobbing/Norwegian Polar Institute.

Un disastro non localizzato, che incide ben oltre il Polo Nord. Tedesco spiega: “C’è un filone di ricerca che si occupa di verificare i collegamenti tra eventi estremi e riscaldamento globale. Di sicuro un nesso c’è. I flussi atmosferici e il clima del pianeta sono governati in qualche modo dalla differenza di temperatura tra poli ed equatore e questa differenza di temperatura ora è più bassa rispetto a quella che era in passato”.

La recente spedizione polare della nave Lance dell'Istituto di ricerca polare norvegese conferma l'impressione che la situazione nell'Artico stia cambiando rapidamente, con effetti complessi che vanno ben oltre la zona polare. Tanto da spingere alcuni a definire "Nuovo Artico" le condizioni ambientali che si stanno imponendo nell'estremo Nord. A partire dal ghiaccio marino, sempre più sottile, fragile, soggetto alle deformazioni delle numerose tempeste che infuriano sempre più spesso oltre l'80° parallelo. Come spiega Mats Granskog che abbiamo incontrato nella sede dell'Istituto polare a Tromso, si nota un consistente assottigliamento del ghiaccio, appesantito da abbondanti nevicate. Il flusso di acque superficiali relativamente calde che entrano nella zona artica dallo stretto di Fram (fra la Groenlandia e le Svalbard) portate dalla corrente atlantica, è aumentato nel periodo della spedizione N-ICE del 2015 da 1 a 40 W/m2. In primavera la spedizione Lance ha inoltre osservato una fioritura anomala di fitoplankton sotto la copertura dei ghiacci, mentre la neve che li appesantisce facilita l'infiltrazione di acqua marina che porta alla crescita di alghe, una situazione più comune in Antartide che nell'Artico. "L'ambiente artico cambia più rapidamente di quanto si pensasse e non è detto che la fauna che lo popola, a partire dagli orsi polari, sia altrettanto rapida nell'adattarsi al cambiamento" spiega Granskog. A pagarne le conseguenze non sono solo i ghiacci, ma come in una immensa reazione a catena tutti gli organismi viventi,così come i bilanci energetici regionali a seguito della riduzione dell'albedo. In questo rimescolamento generale cambia anche l'afflusso di materia organica che dalle coste che circondano il polo - dai grandi fiumi siberiani e dal permafrost - si diffonde nelle acque polari, "proprio come una bustina di te che scurisce l'acqua bollente in una tazza" spiega Mats. E non ultima, l'intera circolazione oceanica e atmosferica risente del netto riscaldamento del Polo Nord.

Mats Granskog, del Norwegian Polar Institute di Tromso, durante la nostra conversazione. Credit: Luca Carra.

Mats Granskog ha vissuto in prima persona l'"eccitante" (così la definisce) spedizione N-ICE sulla nave norvegese Lance, che dall'11 gennaio al 24 giugno 2015 si è spinta a Nord delle Svalbard fino a farsi bloccare dai ghiacci marini, e quindi scivolare con essi verso sud in favore della corrente transpolare (scoperta dall'esploratore Fridtjof Nansen nella spedizione 1893-96 a bordo della Fram, la splendida nave conservata ora nel Museo Fram di Oslo. A turni di sei settimane, i 70 ricercatori polari, sbarcati sulla banchisa che stringeva la nave Lance, hanno lavorato ai loro esperimenti nella perenne notte artica, spesso a -40°C, talvolta disturbati dagli orsi polari che si divertivano a sfasciare le loro attrezzature. E tutto questo scivolando verso Sud insieme ai ghiacci "in modo incredibilmente veloce" spiega Mats, "più di quanto si possa immaginare. E questo anche a causa del'assottigliamento dei ghiacci, che da un lato li rende più mobili nella corrente, e dall'altro più fragili, soggetti a frequenti fratture e deformazioni a causa delle pressioni esercitate dal mare in tempesta".

Il mondo del Grande Nord sta cambiando più in fretta d quanto previsto. "Questo dovrebbe spingerci a intensificare gli sforzi di ricerca ma anche ad agire con decisione con misure di mitigazione e adattamento. Ciò che è stato deciso alla COP di Parigi è un passo importante, anche se temo che ormai sia troppo tardi perché il cambiamento in corso non faccia le sue vittime". Non c'è solo un "Nuovo Artico", tutto il pianeta sta cambiando.

A conferma di quanto sostengono Tedesco e Granskog, ci giungono proprio in questi giorni allarmanti notizie sullo stato di salute della barriera corallina in Australia, sugli anomali e vasti incendi del suo bush e sulle tempeste di neve in Europa centrale, per non parlare degli incendi che lo scorso settembre hanno messo in serio allarme l’Indonesia, a proposito di equatore.

Tutto questo ha un prezzo. I primi a pagarlo sono le comunità più vulnerabili ai disastri ambientali, quelle più povere e marginalizzate, la cui sussistenza è immediatamente legata alla terra, ossia all’agricoltura, all’allevamento, alla pesca e alla caccia, ossia le comunità indigene dell’Artico. Ma lo sconvolgimento dell’Artico, abbiamo visto, ha una portata globale e avrà quindi un impatto diretto anche sulla nostra quotidianità.

Da uno studio di Oxfam emerge che negli ultimi trent’anni il numero medio di persone toccate da calamità riconducibili al cambiamento climatico è più che raddoppiato, passando da 121 milioni di persone nel 1980 a 243 nel 2010. Molte di queste persone sono destinate a diventare rifugiati ambientali. Già nel 1990 il primo rapporto dell’IPCC stimava che entro 2050, 150 milioni di persone potrebbero essere costrette a migrare a causa degli effetti del cambiamento climatico, le proiezioni odierne parlano invece di 200-250 milioni di rifugiati ambientali.

E per restare in tema di primati, anche sul versante dei profughi ambientali assistiamo a un sorpasso. Come evidenziato da open migration nel 2015, per la prima volta, il numero dei rifugiati ambientali ha superato quello di persone in fuga da conflitti armati.

Ma c’è chi nega le responsabilità delle attività umane nel riscaldamento globale del pianeta. Negli Stati Uniti i negazionisti, gli skeptics, hanno oggi in Trump il loro campione. Trump, che il 20 gennaio si insedierà ufficialmente alla Casa Bianca, ha definito il cambiamento climatico una “bufala” messa in circolazione dai cinesi. Non solo, come scrive Olivier Milman su The Guardian, il futuro Presiedente degli Stati Uniti d’America accusa i ricercatori sul clima di essere politicizzati e si appresterebbe a tagliare i fondi alla Divisione Scienze della Terra della NASA a tutto vantaggio dell’esplorazione dello spazio profondo. In questo modo la ricerca dedicata ai fenomeni atmosferici e climatici subirebbe un duro colpo.

Marco Tedesco, che è anche ricercatore associato presso il Goddard Institute of Space Studies della NASA, commenta: “In realtà non sappiamo bene cosa succederà. Penso non lo sappia neanche lui. I negazionisti adducono argomenti privi di fondamento scientifico. Il vero problema è che questi skeptics , finiscono col sottrarci il ruolo di scettici. Noi scienziati dobbiamo essere scettici, è lo scetticismo che ci porta a smontare un’idea, a osservare con attenzione tutti i pezzi, come si incastrano l’un l’altro per formare il tutto. Questo processo ci consente di capire cosa funziona, cosa non funziona e come può essere migliorato. Lo scetticismo è alla base del nostro lavoro e in un certo senso questo ruolo ci viene sottratto. Ma c’è scetticismo e scetticismo”.

Uno studio pubblicato nel 2004 su Science dimostrerebbe che sul versante scientifico esiste consenso sull’origine antropica del cambiamento climatico. L’autrice dello studio, Naomi Oreskes dell’Università della California, San Diego, ha analizzato 928 studi pubblicati su riviste scientifiche tra il 1993 e il 2003 e ha concluso che tutti i 928 studi – alcuni in forma esplicita, altri implicita – dimostrerebbero che esiste una relazione diretta tra attività dell’uomo e mutamento climatico. A partire dal lavoro di Oreskes, nel 2009 un altro studio ha analizzato 141 libri incentrati sulla negazione del cambiamento climatico. Dall’analisi emerge che 130 di questi sono stati pubblicati da think tank conservatori finanziati dall’industria petrolifera, tra questi i fratelli Koch proprietari di quello che la rivista Forbes nel 2014 ha definito la seconda compagnia privata più grande del Paese che dal 1940 fa affari nel business petrolifero, per non parlare di ExxonMobil.

Ricercatori della spezione N-ICE 2015 al lavoro sul ghiaccio a Nord delle Svalbard. Credit: Paul Dodd/Norwegian Polar Institute.

E con ExxonMobil torniamo al cuore della questione. Lo scorso 12 dicembre Donald Trump nomina Segretario di stato Rex Tillerson, ex numero 1 del colosso petrolifero ExxonMobil. Questa mossa non lascerebbe presagire nulla di buono per l’Artico e il suo delicato ecosistema, in particolare per l’Alaska che non ha dimenticato il disastro della superpetroliera Exxon Valdez che nel 1989 disperse in mare oltre 40 milioni di litri di greggio contaminando più di 200 chilometri di costa.

La contromossa dell’amministrazione uscente non si fa attendere e una settimana dopo Barack Obama proclama la messa al bando permanente di trivellazioni offshore di gas e petrolio per un totale di 46 milioni di ettari. Lo stesso fa il ministro canadese Justin Trudeau, ma in questo caso la messa al bando è fissata per 5 anni, con opzione di rinnovo.

Con un espediente giuridico Obama ha messo in sicurezza le acque federali di buona parte dei mari di Beaufort e Chukchi e quelle di fronte alla costa atlantica. Sul versante giuridico più di un osservatore fa notare che l’iniziativa di Obama difficilmente potrà essere ribaltata dall’amministrazione Trump. In realtà a breve il neoeletto presidente potrebbe facilmente prendere il controllo della Corte suprema e non dovrebbe incontrare grossi ostacoli nel rovesciare l’ultima decisione di Obama.

Trudeau con questa mossa prende le distanze dalla precedente amministrazione canadese che aveva ampiamente sostenuto l’industria petrolifera. I big del petrolio non hanno commentato l’annuncio di Trudeau, forse perché lo scorso ottobre il giovane primo ministro aveva già approvato la realizzazione di due oleodotti.

In entrambi i casi la decisione è stata salutata con favore dagli ambientalisti di tutto il mondo e da scienziati e ricercatori che hanno fatto pressione su Obama perché fermasse le trivelle nell’Artico, consapevoli che le proibitive condizioni ambientali del Polo Nord rendono praticamente impossibile gestire efficacemente uno sversamento petrolifero. “Sarebbe come pretendere di separare l’inchiostro dall’acqua in una vasca senza tappo” commenta Tedesco. Per l’Artico sarebbe la fine.

Ma la consapevolezza circa l’estrema sensibilità ecologica dell’area non è appannaggio dei nostri giorni, risale almeno agli anni Ottanta. All’epoca in Occidente c’era grande preoccupazione per le condizioni ambientali di una vasta porzione artica sotto il controllo dell’Unione Sovietica oggetto per anni di estrazione e fusione mineraria, ma anche di smaltimento illegale di materiale radioattivo. Proprio a questo dobbiamo la nascita del Consiglio Artico, un forum intergovernativo che riunisce gli 8 Stati artici (oggi Canada, Danimarca, Federazione Russa, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia, Stati Uniti) decisi a cooperare per proteggere l’ambiente.

Ma a causa dell’importanza strategica che sta assumendo il Grande Nord in seguito al progressivo scioglimento dei ghiacci, accordo e cooperazione tra gli otto paesi stanno iniziando a vacillare. La situazione si complica perché altri 12 Paesi non artici ai quali il Consiglio ha riconosciuto lo status di membro osservatore (Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Regno Unito, Cina, Giappone, Corea del Sud, Singapore, India), premono per ottenere maggiori spazi di manovra.

La Regione si surriscalda così anche dal punto di vista geopolitico. Di fatto l’Artico è l’unica area abitata del pianeta sfuggita al processo di globalizzazione. Fino ad oggi aveva giocato a suo favore l’isolamento dettato dalle difficili o proibitive condizioni di vita, ma il cambiamento climatico rimette tutto in discussione.

Branco di renne della comunità indigena Chukchi Turvaurgin, Kolyma, Siberia. Crediti: Tero Mustonen, Cooperativa Snowchange.

Nel frattempo il revival espansionistico russo ha destabilizzato non poco le relazioni con gli altri Paesi del Consiglio Artico. Il tentativo di sottrarre la Crimea al controllo ucraino è valso alla Russia la rottura delle relazioni più o meno amichevoli con l’Occidente e un pacchetto di sanzioni che penalizza settori chiave della sua economia. Il fragile equilibrio diplomatico artico è ulteriormente destabilizzato dalle ambizioni cinesi che a partire dai primi anni del Duemila intensifica il suo coinvolgimento nello scacchiere polare. Si impegna subito nello sviluppo di nuovi programmi accademici con l’intenzione di irrobustire la propria capacità di ricerca sull’Artico e nel 2004 apre la sua prima base scientifica al Polo, la Fiume Giallo.

Ma, anche se nel 2013 la Cina ottiene lo status di osservatore in seno al Consiglio Artico, diversi analisti hanno la sensazione che la Cina non abbia tutto questo interesse nell’area. Non in questo momento almeno.

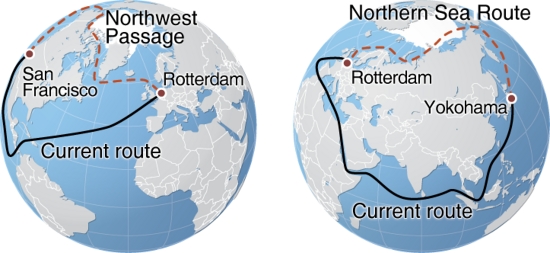

Il prezzo del petrolio artico è molto più alto perché la sua estrazione avviene in condizioni estreme e richiede tecnologie e competenze molto avanzate, per Pechino le riserve del Medio Oriente costituiscono ancora una valida alternativa. La stessa Rotta marina del nord, la North Sea Route, che corre lungo tutta la costa settentrionale russa – pur se riduce di oltre il 40% il percorso che altrimenti passerebbe attraverso il Canale di Suez – è poco appetibile perché priva di moderne infrastrutture necessarie al rapido e agile movimento di uomini e merci; scarseggiano infatti le basi di salvataggio, di rifornimento, ma anche i porti, mentre la rete ferroviaria che raggiunge le coste non è sufficientemente sviluppata. Basti dire che se nel 2009 nemmeno una nave era transitata lungo il passaggio a Nord Est, nel 2016 il tratto che costeggia la Russia da Novaya Zemlya allo stretto di Bering è stato percorso da 46 navi.

Arctic Monitoring and Assessment Programme - Arctic Climate Issue, 2011.

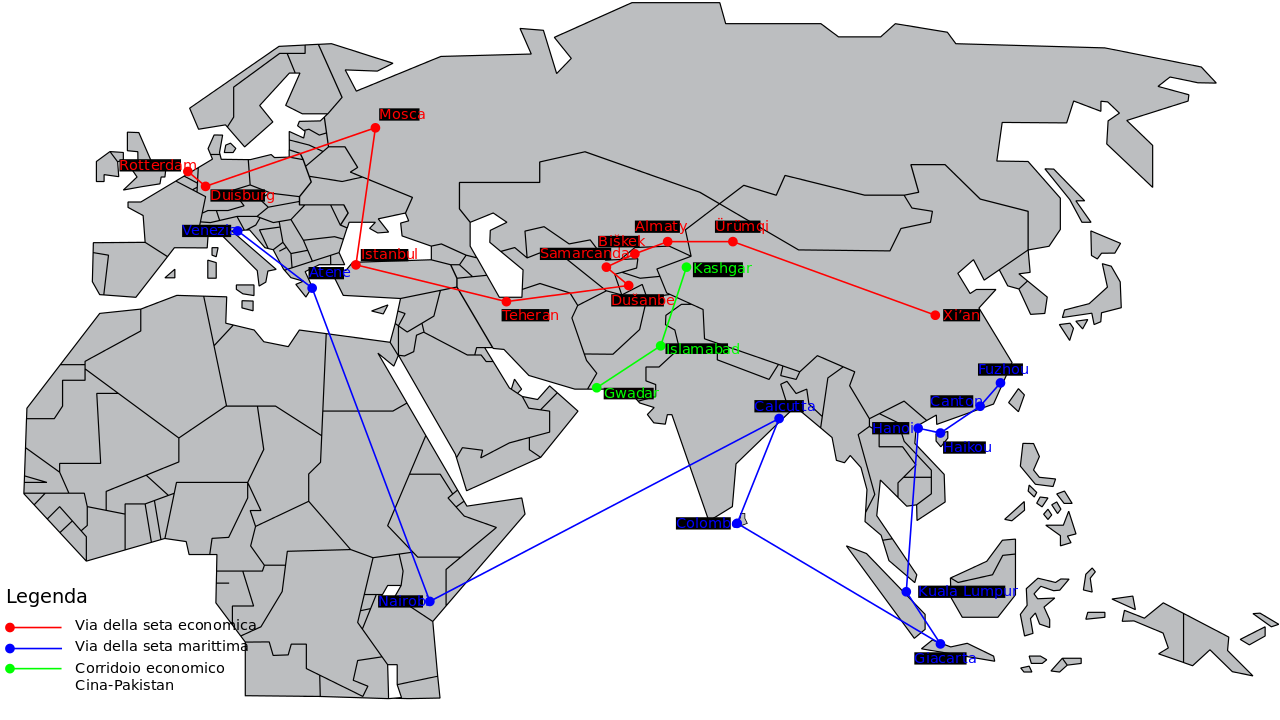

Ma, soprattutto, la Cina è impegnata dal 2013 nella realizzazione della Nuova via della seta, la Belt and Road Initiative, una gigantesca doppia arteria che si snoda lungo l’Asia Centrale e punta decisa verso i mercati di Medio Oriente ed Europa, territori che rappresentano uno sbocco importante per la superproduzione cinese che non trova più spazio sul mercato interno.

La Nuova via della Seta costituita dallo sviluppo e parallela integrazione dei percorsi terrestre e marittimo – Wikimedia commons.

La Nuova via della seta è costituita dallo sviluppo e dalla parallela integrazione dei percorsi terrestre e marittimo. Quello terrestre parte dalla città cinese di Luoyang e termina in quella tedesca di Amburgo connettendo lungo il tragitto oltre 20 Paesi. Il ministro del commercio cinese, riporta l’Agenzia Nuova Cina, ha annunciato che nel 2015 gli scambi commerciali tra i Paesi connessi dalla Silk Road terrestre hanno fruttato 995 miliardi di dollari, circa un quarto dell’intero volume di scambi del Paese.

La via marittima nasce al porto di Quanzhou e arriva al porto di Rotterdam. È quindi chiaro perché Pechino, nonostante l’annosa vicendevole diffidenza, ha deciso di stringere le relazioni con Mosca. Basti osservare la mappa. Quel che ora manca è la connessione tra Nuova via della seta e North Sea Route. Pechino sottoscrive nel 2010 un primo importante accordo con Mosca per lo sfruttamento della Rotta e, nel 2013 e 2014, due storici accordi energetici per l’esportazione di gas e petrolio artici verso la Cina.

La Cina, molto strategicamente, tiene un piede nell’Artico. Consapevole delle potenzialità della Regione si prepara per quando queste saranno perfettamente mature. Non da ultimo è intenzionata a garantirsi un’alternativa nel caso la Nuova via della seta si interrompa per un conflitto oppure, diciamolo, per un disastro ambientale. Mosca, dal canto suo, per poter davvero competere sul piano internazionale, deve ammodernare e sviluppare ulteriormente le infrastrutture del suo nord. Le sanzioni occidentali imposte quasi tre anni fa in seguito al conflitto con l’Ucraina l’hanno costretta a ridimensionare i suoi progetti e oggi le servono investimenti. Molti investimenti.

L’Occidente non può però lasciare che si saldi l’asse Mosca-Pechino, verrebbe estromesso dai futuri mercati centro-asiatici e avrebbe nell’accoppiata Mosca-Pechino un formidabile rivale nella corsa al controllo delle risorse artiche. Non può permetterlo.

A metà dicembre gli Stati Uniti stemperano le sanzioni per poter acquistare dalla Russia nuovi sensori di sorveglianza aerea per l’esercito. Un assaggio di quello che verosimilmente succederà non appena Donald Trump si insedierà alla Casa Bianca. L’amicizia personale tra Tillerson e Putin incentiverà ulteriormente la relazione tra i due Paesi. L’Europa invece ha riconfermato a metà dicembre l’estensione delle sanzioni per altri sei mesi, ma è apparsa divisa e confusa. Tuttavia al momento giusto Putin non disdegnerà le avance europee, anche perché i suoi oleodotti viaggiano prevalentemente verso Occidente.

Nell’arco di un paio d’anni la Russia riesce così a consolidare un’alleanza a oriente con la Cina, a prendere il controllo della Crimea, a chiudere le ostilità a occidente con gli Stati Uniti e l’Unione europea e a guadagnare terreno in Medioriente inserendosi con decisione del conflitto siriano per assicurarsi l’influenza su aree dominate dal passaggio della Nuova via della seta. Questa rete di alleanze farà fluire gli investimenti necessari per innovare tutto l’arco della Rotta marittima nord e consentire a Mosca di sfruttare al meglio le risorse e le opportunità offerte dal Polo.

Si compie così un ulteriore passo verso l’interdipendenza globale. Eppure Josh Feinman, economista a capo della gestione patrimoniale globale della Deutsche Bank ha lanciato l’allarme: “La globalizzazione è sotto assedio”. Secondo Feinman i sentimenti antiglobalizzazione hanno avuto contraccolpi politici importanti, una rivolta anti-establishment che si è concretizzata in rigurgiti nazionalisti che avrebbero portato Trump alla guida degli Stati Uniti, al dilagare di populismi in Europa e in Asia e alla Brexit. La causa, addita Feinman, è da ricercarsi nelle crescenti diseguaglianze all’interno dei Paesi sviluppati. Lo stratega geopolitico Parag Khanna non pare d’accordo. La globalizzazione sarebbe in perfetta salute e quello che stiamo vedendo è soltanto il riposizionamento di vecchi e nuovi poteri. Anzi, secondo Khanna stiamo entrando nell’era dell’iperglobalizzazione fondata sulla iperconnessione.

L’urgenza di connettività che sta attraversando il globo potrebbe avvolgere il pianeta in una ragnatela di cantieri di dimensioni gigantesche per la realizzazione di mega-infrastrutture mai viste prima, a cominciare da vie di comunicazione in grado di connettere direttamente aree della terra mai collegate in precedenza. Questo sì ribalterebbe gli equilibri. E metterebbe sotto assedio gli ecosistemi terresti già messi a dura prova dall’intensificarsi dei cambiamenti climatici. Forse ha ragione Naomi Klein, serve un Piano Marshall per la Terra. Un piano in grado di accelerare all’inverosimile il trasferimento di fondi e tecnologie, affinché ogni Paese possa mettere a punto gli accorgimenti necessari per ridurre le emissioni e accrescere la qualità della vita delle persone. Paradossalmente l’iperconnessione che si sta imbastendo attorno al pianeta potrebbe rappresentare, oltre che la causa, parte della soluzione del problema: un Piano Marshall per la Terra può essere attuato soltanto a fronte di investimenti colossali che si possano trasferire ovunque e rapidamente. Abbiamo visto che per continuare a sostenere la propria crescita, la Cina ha bisogno di nuovi mercati e settori di investimento, lo stesso vale per le altre potenze.

E qui troviamo il secondo paradosso. Il fatto che proprio la Cina stia vivendo il peggiore degli incubi in fatto di inquinamento, la sta trasformando in uno dei principali fautori delle rinnovabili. La preoccupazione per le conseguenze del cambiamento climatico sembrano genuine, come dimostrato la sua partecipazione cinese a conferenze internazionali come la Arctic Circle a Reykjavík e la Arctic Frontiers a Tromsø, in Norvegia. Chissà, potrebbe non essere fantascientifico immaginare la Cina tenere a battesimo il Piano Marshall per la Terra.

Marco Tedesco: "La ricerca polare costretta a difendersi"

La raccolta di dati scientifici ai poli fa uso di tecnologie sempre più sofisticate (satelliti, palloni aerostatici, droni,…), tuttavia la ricerca al suolo continua ad avere un ruolo importante. Il rapido cambiamento delle condizioni fisiche al suolo – scioglimento dei ghiacci e del permafrost, acidificazione dell’Oceano artico, erosione delle coste – cosa comporta per i campi e le basi scientifiche ai poli? Quanto sono “sicure” oggi le basi?

Ovviamente i rischi aumentano. In Groenlandia le infrastrutture dei campi permanenti che 15 o 20 anni fa erano stati costruiti in una zona asciutta sono crollati perché si è sciolto tutto. Siamo stati costretti a ricostruire altrove. Ma uno dei problemi più seri è la formazione di crepacci molto più grandi che a causa dello scioglimento di spostano più velocemente verso l’interno rendendo più pericolosi gli spostamenti e le attività dei ricercatori. Un altro aspetto significativo per la nostra sicurezza è quello legato a possibili incontri inattesi. L’anno scorso è stata segnalata la presenza di orsi polari a 400 km dalle coste, verso l’interno della Groenlandia, in aree dove non si erano mai spinti. Per questa ragione ci hanno consigliato di portare con noi delle armi, cosa che solitamente non facciamo. L’ipotesi è che non riuscendo a trovare da mangiare si siano spostati all’interno seguendo l’odore di cibo proveniente da basi scientifiche e campi temporanei.

Pelle di orso polare appesa ad asciugare, Upernavik Kujalleq, Groenlandia, Wikimedia common. Credit: Kim Hansen.

Sta cambiando, e come, il modo di fare ricerca in una base scientifica?

I ricercatori sviluppano gli esperimenti in un certo regime, ma molte delle aree in cui facciamo ricerca hanno mutato le loro condizioni fisiche. Lo scioglimento dei ghiacci ha trasformato la fisica di queste aree e quindi la fisica dei processi che studiamo, questo ci costringe a ricercare nuovi dati per comprendere l’evoluzione e la qualità dei modelli a cui stiamo lavorando e che ora devono tenere conto di un regime che cambia in continuazione.