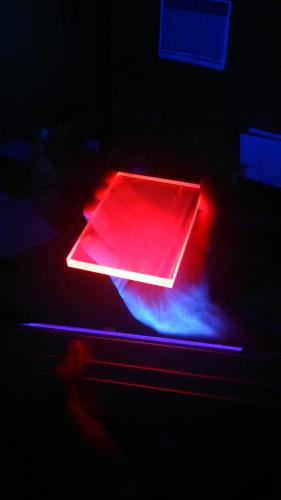

I concentratori solari non sono solo i grossi impianti che occupano grandi pianure e zone desertiche. Per produrre energia pulita focalizzando la luce del sole in un punto si può pensare, infatti, a un altro tipo di tecnologica, invisibile a occhio umano, che sfrutta nanoparticelle a semiconduttore. Un importante passo avanti in questa frontiera della conversione fotovoltaica è stato fatto da un gruppo di ricerca del Dipartimento di Scienza dei Materiali di Milano-Bicocca in collaborazione con il Los Alamos National Laboratory, descritto in un lavoro appena pubblicato sulla rivista Nature Physics. E il risultato della ricerca, condotta grazie a un finanziamento di Cariplo e della Comunità Europea, riguarda aspetti che vanno anche oltre l'elettronica applicata alla produzione di energia pulita: i ricercatori guidati da Francesco Meinardi e Sergio Brovelli sono, infatti, riusciti a sviluppare dei concentratori solari luminescenti (LSC) in una lastra di plastica, lasciando così spazio anche alla fantasia di architetti e designer.

Si tratta, infatti, di un dispositivo che mette insieme due materiali con proprietà elettriche (semiconduttore e plastica, un isolante) e ottiche differenti, sfruttando la loro complementarietà. La lastra trasparente è drogata grazie all'inserimento al suo interno di piccole particelle di cromofori, capaci di riemettere fotoni quando colpiti da luce visibile; la luce riemessa può viaggiare all'interno della lastra, proprio come fa in una fibra ottica usata per le telecomunicazioni ed essere convertita in elettricità da piccole celle fotovoltaiche collocate alla fine del dispositivo.

"Per

un concentratore luminescente, a differenza delle celle tradizionali, è

fondamentale la dimensione del dispositivo, non solo la sua capacità di

conversione fotovoltaica", spiega Sergio

Brovelli di Milano-Bicocca "Infatti, il grosso limite che si riscontra

in dispositivi simili già presenti in letteratura è che, strada facendo, la

luce emessa da un cromoforo si perde perché riassorbita da altre particelle presenti

nel mezzo". E' questo un principio di equilibrio naturale che può essere

corretto solo intervenendo con tecnologie nella scala dei nanometri (un

miliardesimo di metro).

"Per

un concentratore luminescente, a differenza delle celle tradizionali, è

fondamentale la dimensione del dispositivo, non solo la sua capacità di

conversione fotovoltaica", spiega Sergio

Brovelli di Milano-Bicocca "Infatti, il grosso limite che si riscontra

in dispositivi simili già presenti in letteratura è che, strada facendo, la

luce emessa da un cromoforo si perde perché riassorbita da altre particelle presenti

nel mezzo". E' questo un principio di equilibrio naturale che può essere

corretto solo intervenendo con tecnologie nella scala dei nanometri (un

miliardesimo di metro).

"Finora non si riusciva a superare un massimo di 5 cm2 di

grandezza di una lastra con queste caratteristiche.

Noi siamo riusciti a correggere il processo di ri-assorbimento, a causa del

quale i cromofori dissipano la loro fluorescenza: abbiamo coì realizzato una

lastra di 25 cm di lunghezza, ma possiamo pensare di andare anche oltre".

Il record

dei ricercatori italiani è stato possibile grazie a un lavoro di

ingegnerizzazione dei mezzi attivi, che vengono così 'protetti' con speciali cristalli

colloidali, una sorta di guscio che evita la dispersione della luce riemessa.

"Un

altro aspetto molto interessante del nostro dispositivo è la trasparenza.

Possiamo pensare di realizzare l'opacità e il colore che vogliamo, usando parte

della luce per farne elettricità. Va precisato che non si tratta però di un'alternativa

al pannello fotovoltaico classico. Ma potendo realizzare con questi device delle

finestre, si può immaginare un palazzo fatto di vetrate - come per esempio il Palazzo

della regione Lombardia - in grado di produrre centinaia di Kwh. E questo è

possibile anche per quanto riguarda pensiline, serre...".

Ma quanto

può durare un dispositivo del genere continuamente esposto alla luce del sole?

Non siamo in grado di dare per ora delle risposte precise.

Il

vantaggio dei costi limitati, sia della materia prima - una lastra di plexiglas

può costare anche pochi euro - e delle veloci procedure di produzione - una

variante dell'industria del polimero - rende tuttavia sicuramente sostenibile

economicamente questi dispositivi".

La

ricerca di base lancia la sfida, ora tocca all'industria raccoglierla. Non

vedremo subito questo nuovo tipo di tecnologia sulle vetrate dei nostri

edifici, ma intanto i ricercatori di Milano-Bicocca lavorano già per ampliare

le potenzialità dei cromofori e delle lastre speciali per farli funzionare a un

range di lunghezze d'onda maggiori. La

collaborazione con i Los Alamos Laboratory avviata proprio da Sergio Brovelli

di ritorno in Italia dopo un'esperienza negli USA fa ben sperare.