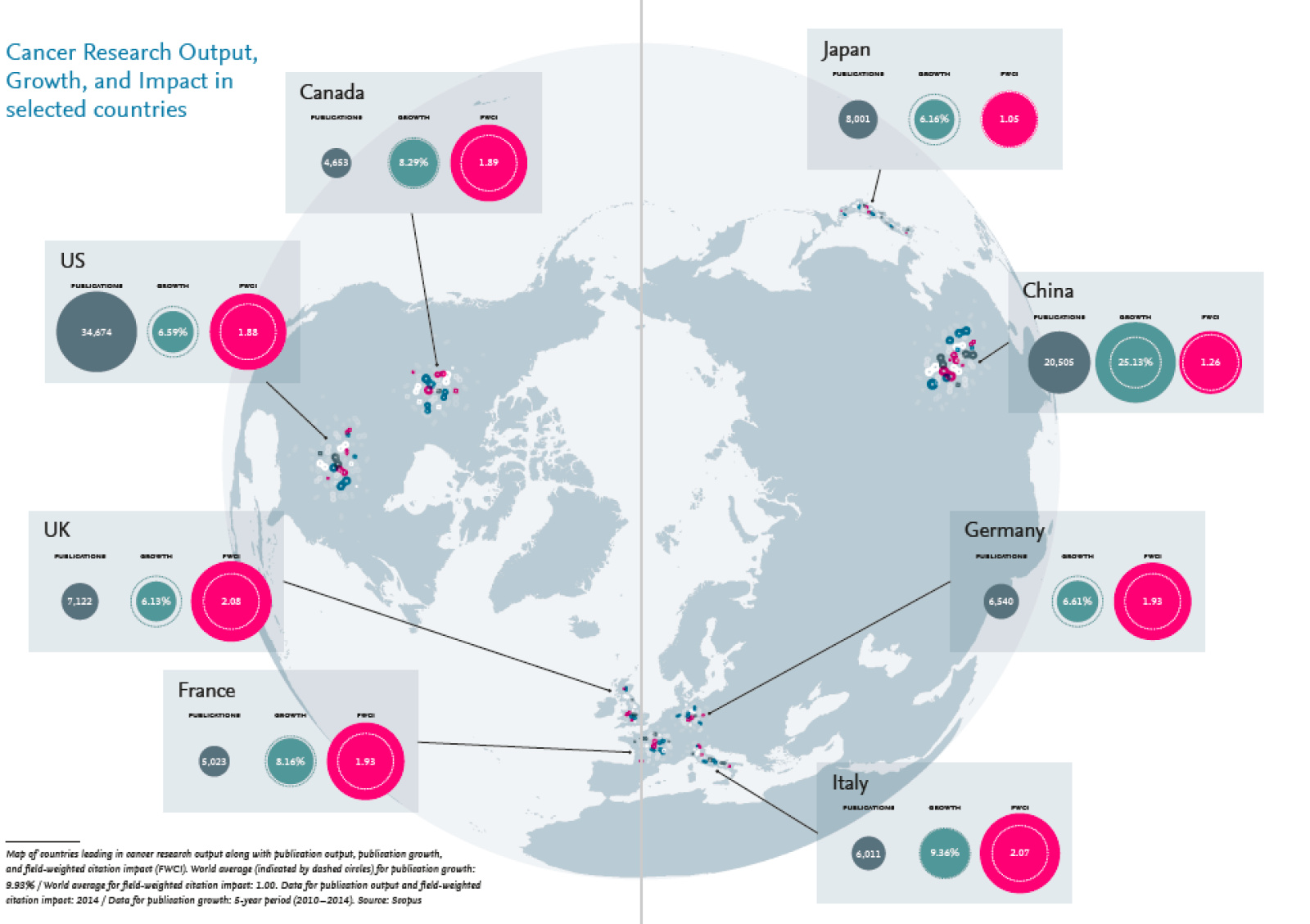

La mappa della ricerca sul cancro 2010-2014 che misura su data base Scopus per un numero selezionato di paesi, rispettivamente volume delle pubblicazioni (cerchio grigio), citazioni (cerchio blu) e impatto citazionale per campo (cerchio rosso). Da "Cancer Research. Current trends & Future Directions", Elsevier, 2018.

C'era una volta il paradosso francese, secondo il quale i cugini d'oltralpe mangiano più grassi ma muoiono di meno per malattie cardiovascolari. Oggi, in tutt'altro campo, si parla di paradosso italiano. La ricerca italiana va bene anche se finanziata meno che negli altri paesi. L'ultimo rapporto sulla ricerca oncologica sul cancro pubblicato da Elsevier in base ai dati Scopus (Cancer Research Report di Elsevier) sembrerebbe confermare il paradosso. Esaminando il periodo 2005-2014, l'Italia eccelle in questo settore di ricerca alla luce di diversi parametri. Nel 2014 siamo, ad esempio, al secondo posto fra i paesi presi in esame per crescita nel numero di citazioni dal 2010 e al terzo rispetto al 2005, mentre balziamo al primo posto per numero di pubblicazioni nel 10% delle più citate.

Geografia della ricerca in movimento

In termini più generali, il report Elsevier mostra una geografia della ricerca oncologica in evoluzione: gli Stati Uniti, sebbene siano ancora oggi un pilastro per la ricerca, non detengono oggi il quasi “monopolio” che avevano 15 anni fa. Ad avanzare è stata anzitutto la Cina, che nel 2014 ha prodotto il 17% delle pubblicazioni in oncologia, contro il 5% nel 2005. Come mostra il rapporto OCSE Research and Technology Scoreboard 2017, la Cina con gli altri paesi asiatici in realtà sta conoscendo un incremento definito "esplosivo" soprattutto nel campo dell'Intelligenza Artificiale. Quindi il grande balzo cinese nel campo della ricerca oncologica non è isolato ma si inserisce in una strategia che identifica correttamente la ricerca scientifica e tecnologica come la chiave di volta dello sviluppo economico e del benessere collettivo.

E' anche probabile che la Cina, più rapidamente di altri Paesi, stia prendendo consapevolezza della dimensione sanitaria ed economica delle malattie oncologiche all'interno dei propri confini. Gli ultimi dati IARC attribuiscono al cancro un costo di 46 miliardi di dollari dovuti alla mancata produttività; la perdita più grande – pari a 28 miliardi di dollari – riguarderebbe proprio il paese asiatico, in particolare per l’elevata prevalenza di cancro al fegato, dovute da un lato all’epatite B, dall’altro a elevate esposizioni alle aflatossine nella dieta.

Il caso italiano

Tornando all'Italia, il rapporto Elsevier Scopus evidenzia ottime performance quanto a impatto citazionale corretto per campo (Field-weighted citation impact - FWCI), che divide il numero di citazioni ricevute da una pubblicazione per il numero medio di citazioni ricevute da pubblicazioni nello stesso campo, dello stesso tipo e pubblicate nello stesso anno. La media mondiale è pari a 1. Valori superiori a 1 indicano un impatto di citazioni superiore alla media, mentre i valori inferiori a 1 indicano che l'impatto della citazione è al di sotto della media.

Ebbene, dal 2005 al 2014 la Cina ha visto un incremento importante, passando da un indice di 0.5 a uno di 1.2. Molti altri paesi, come Giappone, Francia, Germania, Regno Unito, hanno visto aumentare il loro FWCI, mentre gli Stati Uniti si sono mantenuti stabili. Ma ciò che soprende è che l'ultimo impatto citazionale italiano è secondo solo a quello britannico (2.07 contro 2.08). Molto diversa la situazione del trasferimento tecnologico connesso alla ricerca oncologica italiana, misurata dal report in numero di citazioni di brevetti per pubblicazione (patent citations per publication), dove l'Italia si trova sotto agli Stati uniti, la Germania, il Canada e la Gran Bretagna.

Come interpretare questi dati? Certo va registrato un paradosso italiano, seguendo la lettura che ne ha dato il direttore scientifico dell'Istituto nazionale dei tumori di Milano Giovanni Apolone in un recente seminario: con risorse relativamente scarse dedicate alla ricerca (1,3% sul PIL contro una media OCSE del 2,4%) i nostri ricercatori riescono in effetti a mantenere un livello ragguardevole nei parametri di volume, citazioni e tasso di crescita delle pubblicazioni.

Purtroppo le buone notizie finiscono qui: in chiave meno paradossale, a poche risorse corrisponde infatti una minore capacità di competere per progetti europei e di trasformare la ricerca in applicazioni industriali e sviluppo economico.