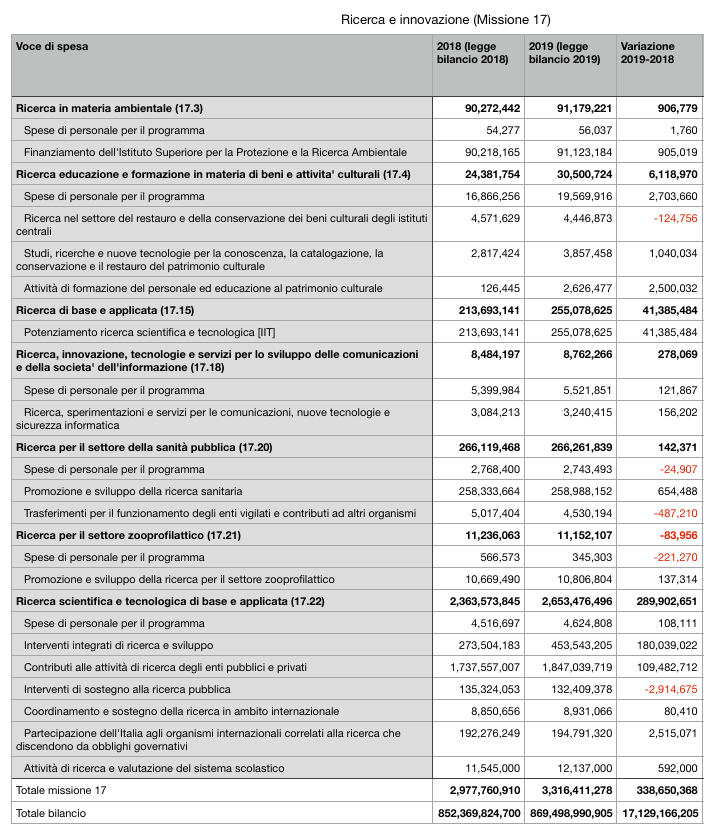

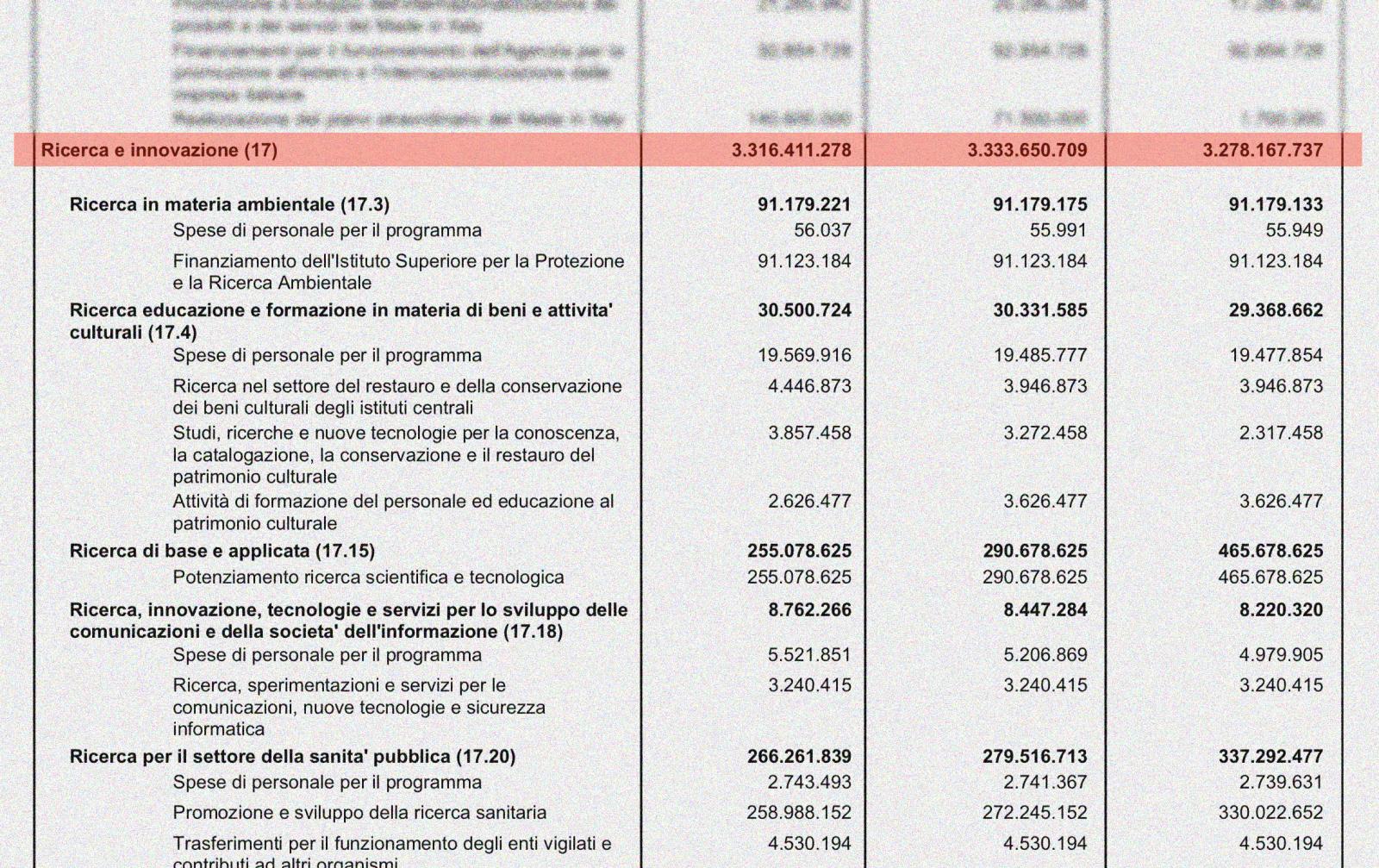

In questi giorni di polemiche intorno alla legge di bilancio appena pubblicata in Gazzetta ufficiale si leva la voce anche degli studenti universitari che hanno rinfacciato al governo Conte di aver tradito le aspettative dei ricercatori tagliando le spese in R&S. Risponde a verità questa critica? Vediamo. La legge di bilancio 2019 in realtà sembra prevedere qualcosa in più rispetto a quanto previsto dal governo Gentiloni nella precedente legge di bilancio del 2018. Come emerge dal confronto tra quanto stabilito dalle due manovre (2018 e 2019) il governo gialloverde ha destinato alla missione 17 (Ricerca e Innovazione) 338 milioni di euro in più del precedente bilancio, passando da 2,97 miliardi a 3,31 miliardi di euro: un aumento superiore al 10%.

Missione ricerca: confronto tra legge bilancio 2018 e legge bilancio 2019

Questo aumento potrebbe essere in parte vanificato dagli accantonamenti fatti dal governo per la prima parte del 2019 per rispondere alle richieste dell'Europa, pari a complessivi 2 miliardi, di cui 30 milioni per "Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata" e 40 milioni per "Sistema universitario e formazione post-universitaria" (allegato 3 alla legge, pag 2016), con probabili ricadute occupazionali sui ricercatori. In caso di sforamento questi fondi saranno inutlizzabili, rischio che però il viceministro Fioramonti valuta remoto in una intervista al giornale Valigiablu.it.

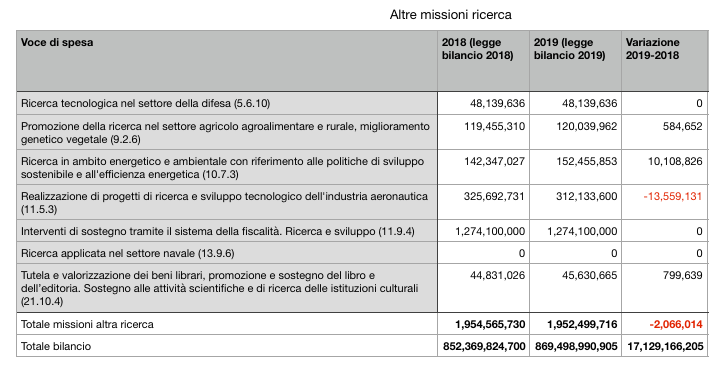

La differenza non cambia se si considerano altre voci di investimento in ricerca sparse in altre parti del bilancio (come quella militare, aeronautica, navale, e le deduzioni fiscali alle imprese per le attività di ricerca), come si vede nella tabella sotto.

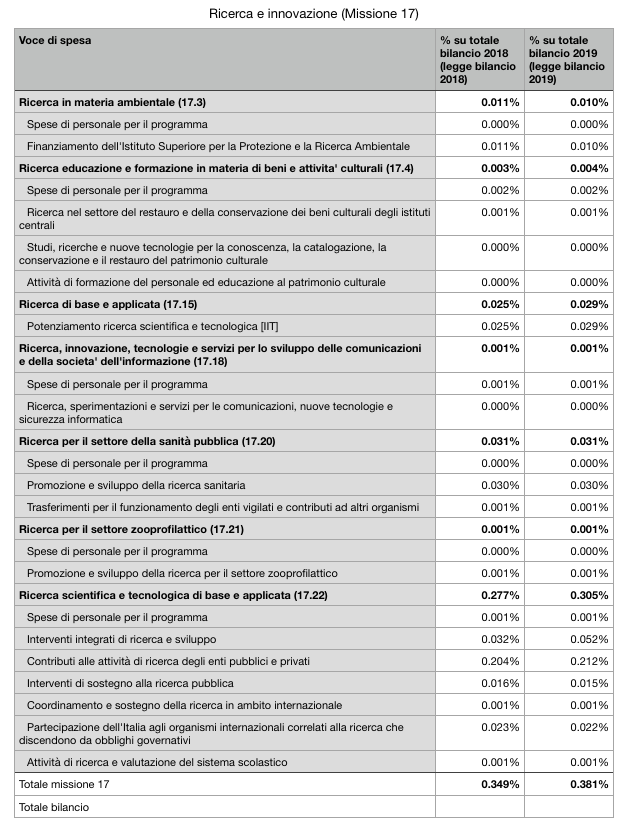

Se si confrontano non i numeri assoluti ma i valori percentuali delle risorse appostate per ricerca e innovazione rispetto ai totali dei due bilanci, la differenza si riduce, poiché il totale delle spese previste dal governo Conte è come noto maggiore di quanto previsto l'anno scorso dal governo Gentiloni.

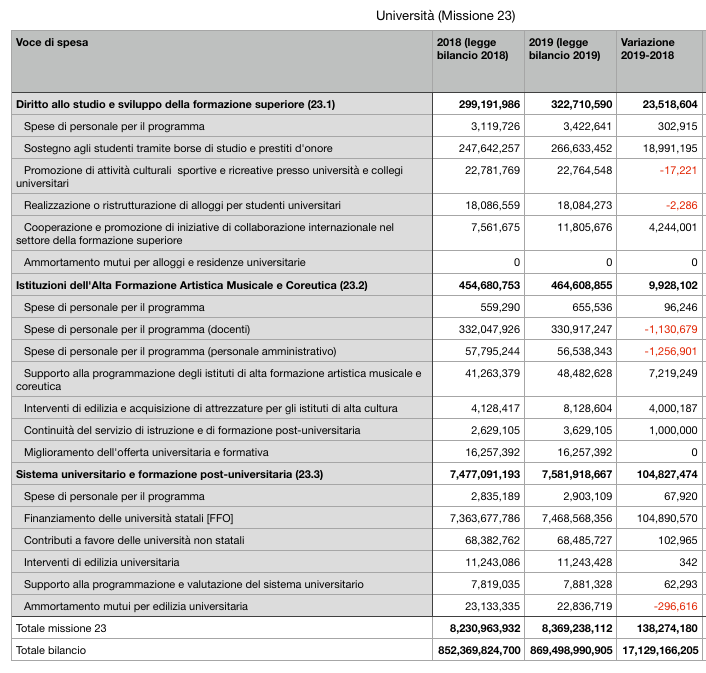

Se si confrontano invece i due bilanci previsionali per la più consistente Missione 23 (Università) il saldo del governo Conte è ancora superiore al bilancio 2018 del governo Gentiloni, ma per un'entità minore rispetto alla Missione ricerca (138 milioni di euro), e anch'essa colpita dagli accantonamenti.

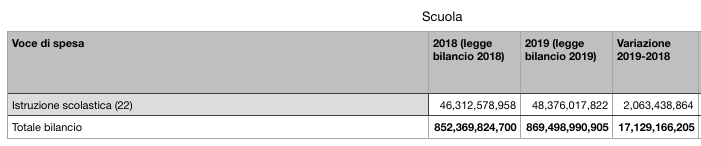

Più consistente invece la differenza dei due bilanci per la Missione 22 (Scuola), pari a circa 2 miliardi di euro.

E' quindi vero che il governo Conte ha tagliato le risorse per ricerca e università? Si direbbe proprio di no. Su un punto però i rappresentanti degli studenti hanno ragione: anche con questo governo i soldi destinati dal pubblico alla ricerca dei suoi enti restano scandalosamente pochi rispetto a paesi più lungimiranti. Lo abbiamo visto: più o meno 3 miliardi di euro. Quanto i soldi per il salvataggio di Carige.