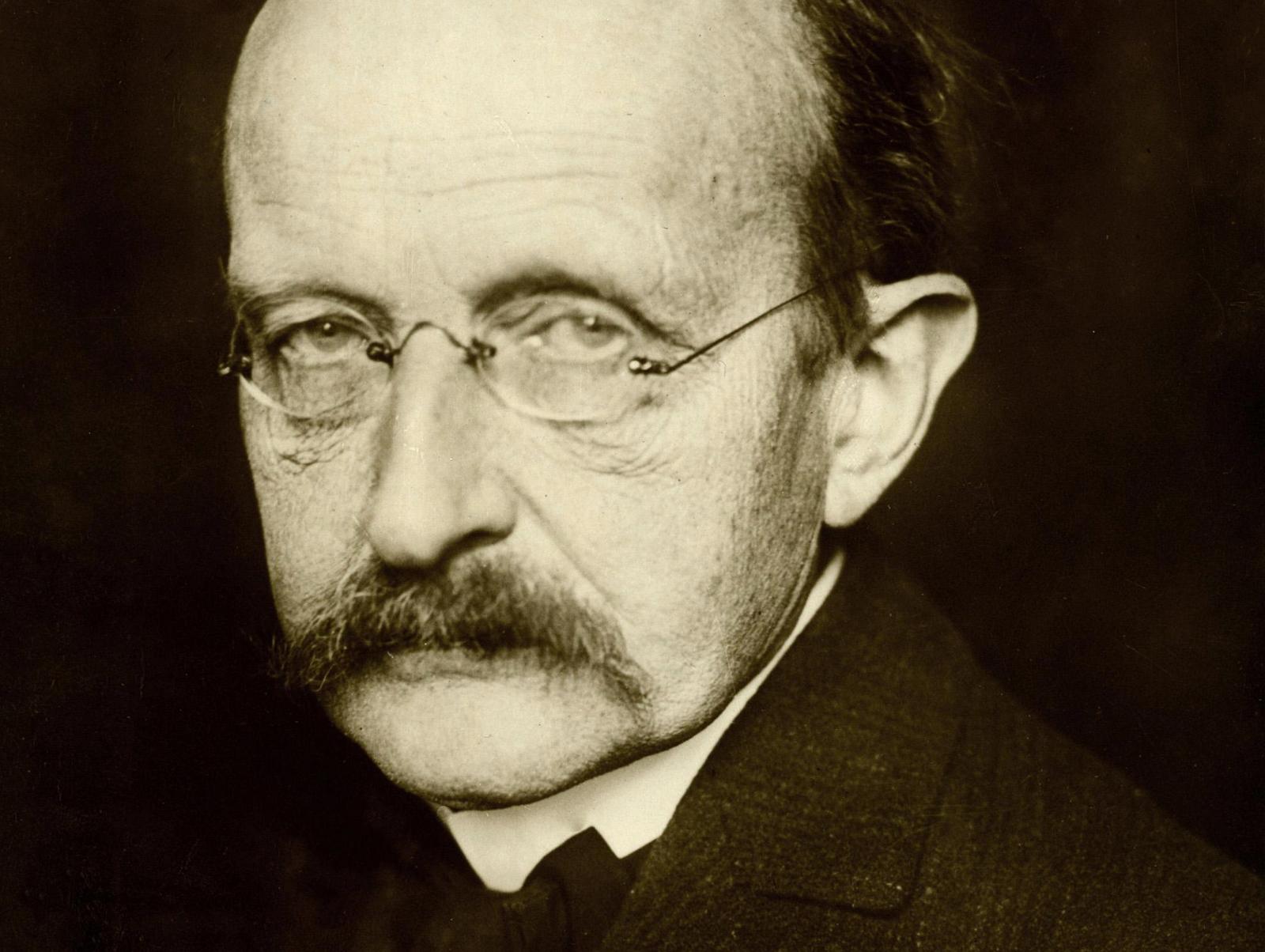

Max Planck alla sua scrivania (1919) - Credits photo: Tullio Saba - Licenza: Di dominio pubblico

Sappiamo che la Wissenschaftliche Selbstbiographie (Autobiografia scientifica) di Max Planck (Kiel, 1858 - Gottinga, 1947) fu pubblicata postuma nel 1948 dall’editore J.A. Barth di Lipsia, insieme al necrologio scritto da Max von Laue (1879 - 1960), il fisico teorico di cui Planck fu mentore. Da pochi mesi la ritroviamo nella versione italiana (Castelvecchi, 2017), nella traduzione di Augusto Gamba, che già firmò quella pubblicata da Einaudi del 1956. L’autobiografia è preceduta da un’introduzione di Mario Castellana e seguita da un’utile postfazione firmata da Marco Mazzeo. Segue un ricco corredo di note che potranno aiutare i lettori ad approfondire argomenti piuttosto difficili.

Apprendiamo da Planck che fu un percorso graduale e faticoso quello che lo condusse verso la teoria quantistica, rimasta al centro dei suoi interessi nel campo della fisica fino a quando, per opera di Albert Einstein, si trovò a dividere quella posizione con la teoria della relatività. Ma come nacque la sua vocazione scientifica? La decisione di dedicarsi alla scienza fu una conseguenza diretta della scoperta, avvenuta nella prima giovinezza, che “le leggi del pensiero umano coincidono con le leggi che regolano la successione delle impressioni che riceviamo dal mondo intorno a noi, sì che la logica pura può permetterci di penetrare nel meccanismo di quest’ultimo”. La condizione è che il mondo esterno sia indipendente dall’uomo, cioè qualcosa di assoluto. Così la ricerca delle leggi che si applicano all’assoluto apparve al giovane Planck come lo scopo scientifico più alto della vita. L’eccellente educazione ricevuta presso il ginnasio Maximilian di Monaco lo favorì e, in particolare, fu Hermann Müller, il professore di matematica, che lo introdusse al significato delle leggi della fisica. Planck frequentò l’Università, prima a Monaco poi a Berlino, studiando fisica sperimentale e matematica. Fu a Berlino che conobbe Hermann von Helmholz e Gustav Kirchhoff, due celebrità il cui lavoro pionieristico era conosciuto ovunque. Purtroppo la loro fama di scienziati non corrispondeva a quella di insegnanti e Planck confessa che le loro lezioni non gli giovarono molto. Cercò di rimediare leggendo per conto suo ciò che gli interessava di più, a cominciare dal principio di conservazione dell’energia. S’imbatté, per caso, nei trattati di Rudolf Clausius e ne ricavò un’enorme impressione. Si concentrò su temi quali la reversibilità/irreversibilità dei processi, il secondo principio della termodinamica e l’entropia di Clausius. Presentò la sua tesi di laurea all’Università di Monaco nel 1879, nella totale indifferenza dei fisici dell’epoca. Le difficoltà non lo scoraggiarono e finalmente l’Università di Kiel gli offrì nel 1885 il posto di professore straordinario di fisica teorica. Quattro anni dopo, alla morte di Kirchhoff, fu il turno di quella di Berlino. Nel frattempo aveva scritto alcune monografie poi raggruppate sotto il titolo “Sul principio dell’aumento dell’entropia”. Era un periodo di grandi dispute intorno al secondo principio, con due schieramenti contrapposti tra gli atomisti, come Ludwing von Boltzmann, e gli energetisti come Wilhelm Ostwald. Alla fine il primo trionfò sul secondo, ma Planck, più che interessarsi a queste controversie, si concentrò su un altro problema, precisamente sulla legge di Kirchhoff e sulla distribuzione “normale” dell’energia spettrale, che lo attirava come uno degli assoluti cui dedicare le proprie riflessioni.

Trovò un metodo diretto per risolvere il problema dell’applicazione della teoria elettromagnetica di Maxwell alla cavità vuota, limitata da pareti totalmente riflettenti detta “corpo nero” e, superando altri ostacoli, giunse alla nuova formula per la radiazione. La presentò alla riunione della Società Fisica di Berlino del 19 ottobre 1900 e ben presto anche i colleghi più diffidenti si convinsero che Planck aveva ragione, quando confrontarono i loro dati sperimentali con quelli calcolati. Seguì poi lo sforzo di conferire un vero significato fisico a una legge “intuita” e, seguendo la linea di pensiero inaugurata da Boltzmann che considerava la relazione tra entropia e probabilità, giunse alla necessità di introdurre la costante universale che chiamò h e quanto elementare di azione. Lasciamo al lettore il piacere di scoprire come Planck riuscì a conciliare la sua ricerca di assoluto con la teoria della relatività. Vi troveranno la conferma che la solita frase “tutto è relativo” è, come scrive Planck, “ambigua e priva di senso”.

La pubblicazione, da parte di Nernst, del terzo principio della termodinamica (1906) rafforzò le sue convinzioni che l’assoluto era radicato, anche più profondamente di quanto si era creduto, nell’ordine delle leggi naturali.

Le ricerche di Planck, come sosteneva Gaston Bachelard negli anni ‘30, diedero inizio a quella che fu definita schola quantorum, “una disciplina molto difficile da assimilare”. Questo libro non semplifica l’operazione ma consente al lettore di divenire quasi compartecipe di un’avventura affascinante e, per gli studenti, costituisce un incentivo a superare l’apparente aridità delle formule.