Il ministro del MIUR Lorenzo Fioramonti.

Lo scorso 23 ottobre il ministro per l'università e la ricerca Lorenzo Fioramonti ha presentato alla Camera dei deputati il Patto per la ricerca con le seguenti parole: "Chiediamo al mondo imprenditoriale di sottoscrivere un Patto per la ricerca, con cui ci impegniamo congiuntamente (istituzioni pubbliche e imprese) a rilanciare gli investimenti in ricerca come volano privilegiato di uno sviluppo davvero sostenibile e improntato al benessere umano, sociale, culturale e ambientale". Seguono "Dieci impegni per la ricerca" che di fatto ruotano intorno all'obiettivo di stimolare l'investimento privato su progetti comuni e strategici. Vediamo allora di capire qual è l'attuale contributo di privato e pubblico in Italia, anche rispetto agli altri Paesi.

La prima cosa da rimarcare è che l’Italia (pubblico e privato) investe in ricerca una quantità di molto inferiore agli altri paesi simili per popolazione e PIL. Esistono anche altri scostamenti dalla media nei flussi di spesa e finanziamento. In particolare la percentuale di fondi erogata dal privato e i fondi attratti dall’estero. Di seguito una visualizzazione dei dati Eurostat.

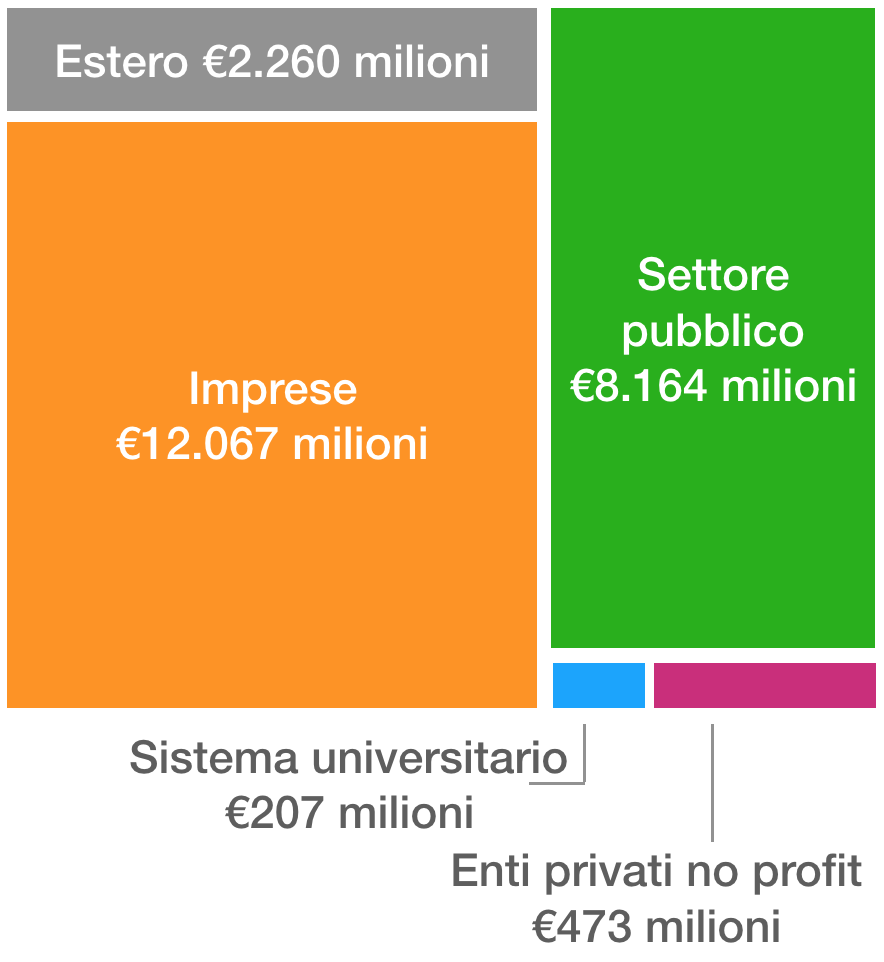

Figura 1. Fonti di finanziamento della ricerca in Italia (2016, fonte Eurostat).

L’agenda di Lisbona afferma che la ricerca dovrebbe essere finanziata per 1/3 con fondi pubblici e per 2/3 con fondi privati. Come si vede dalla figura 2 in Europa il privato finanzia il 55% del totale del budget investito in ricerca. In Italia per il 52%. In Germania per 65%, avvicinandosi così all’obiettivo fissato dall’agenda di Lisbona.

Figura 2. Contributo in percentuale sul totale delle varie fonti di finanziamento alla ricerca (2016, fonte Eurostat).

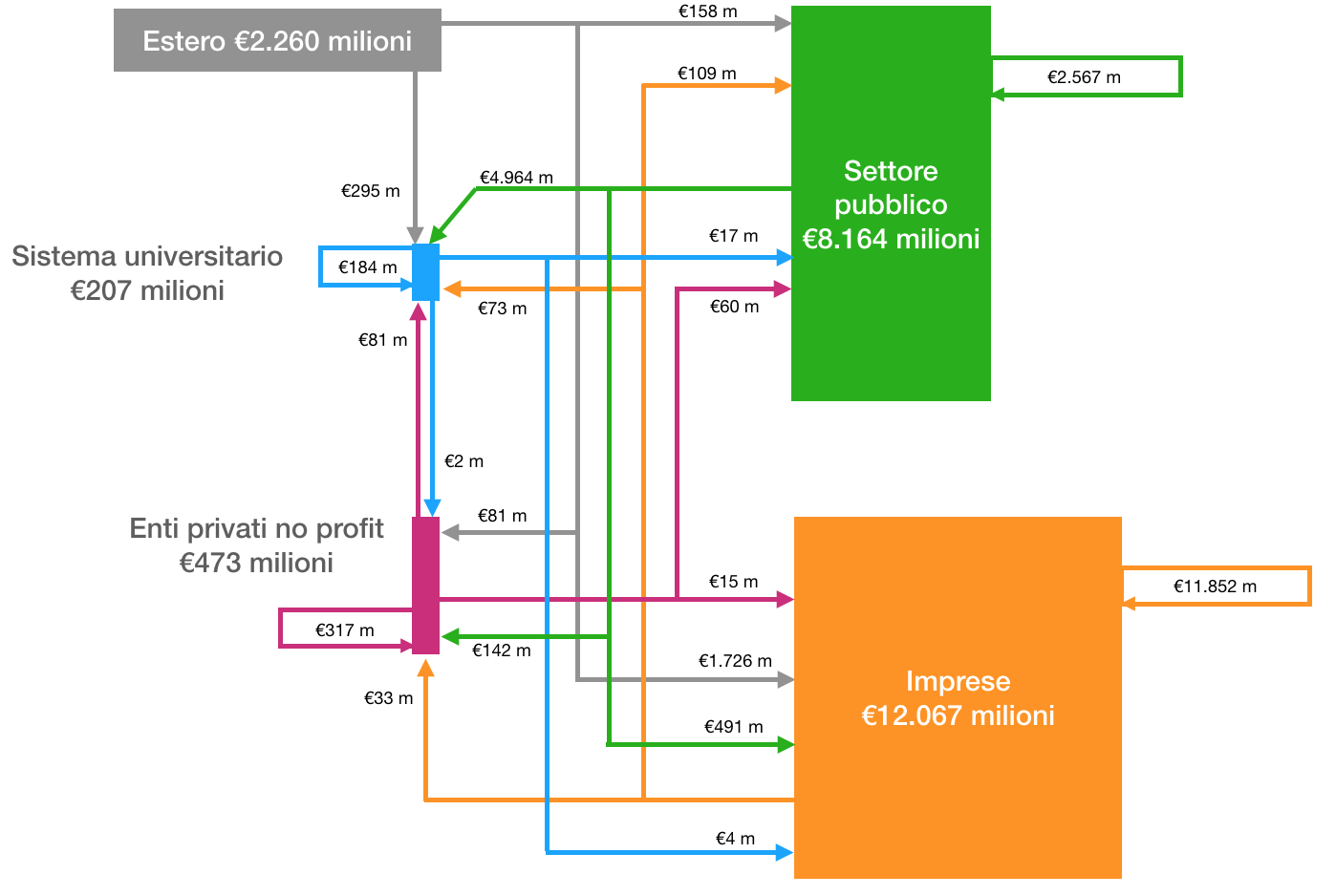

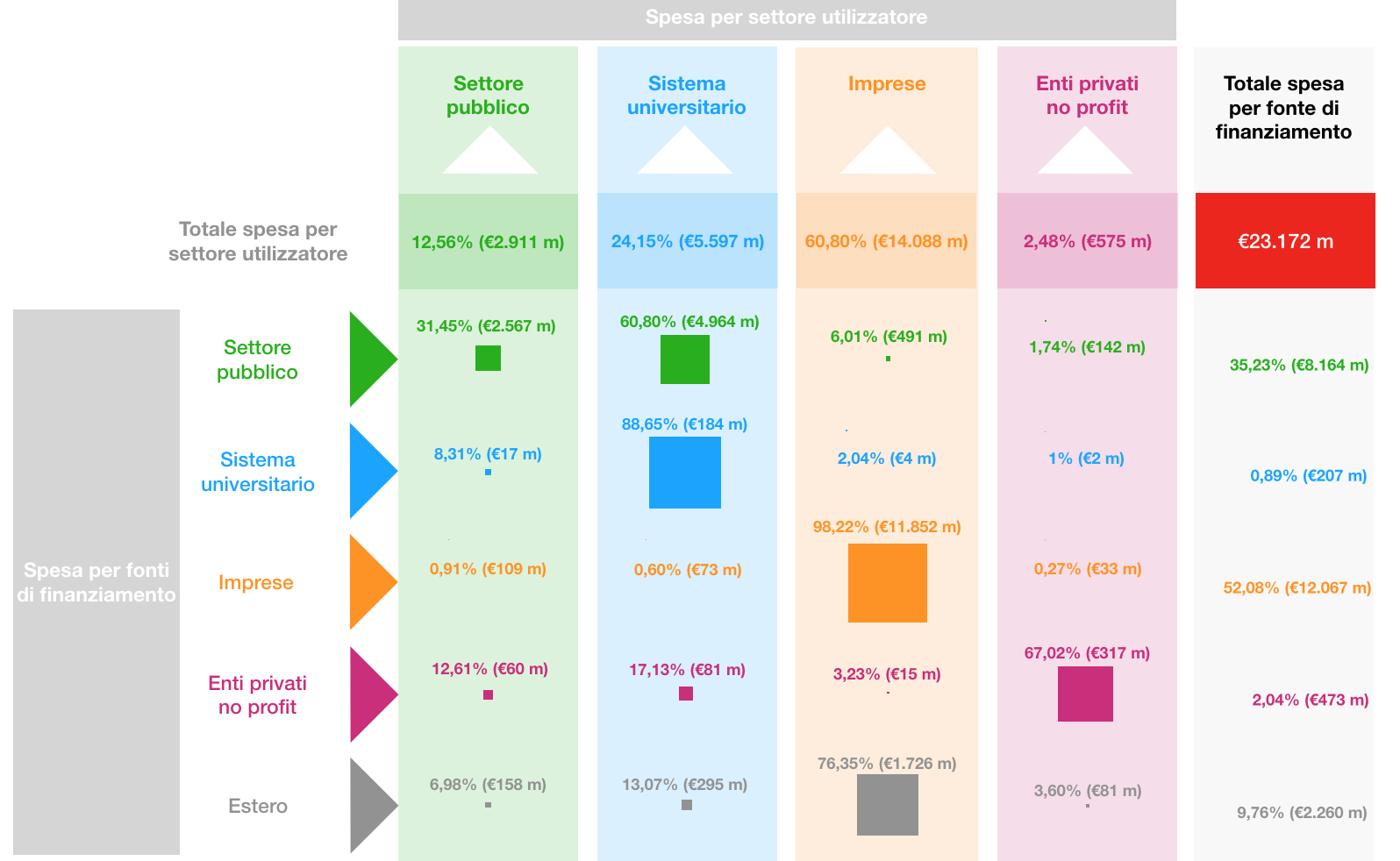

Nella figura seguente abbiamo cercato di tracciare il flusso di euro erogati dai finanziatori verso gli utilizzatori.

Figura 3. Flusso in entrata e uscita dei finanziamenti alla ricerca in Italia (anno 2016, fonte Eurostat).

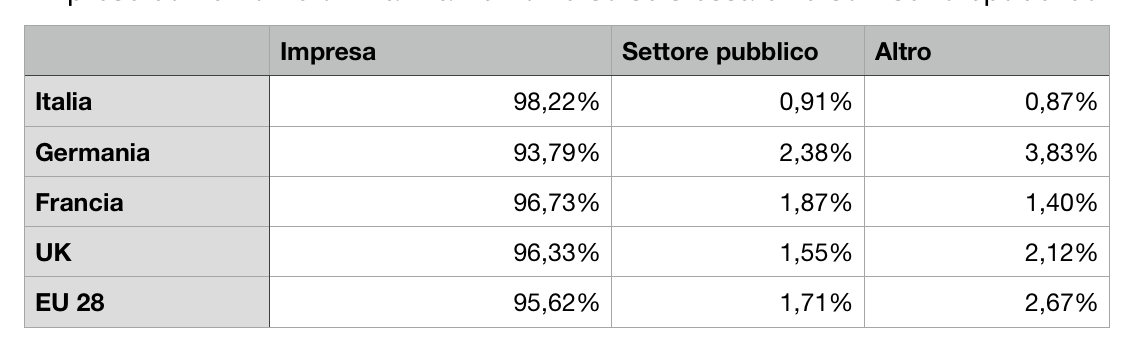

Una caratteristica italiana è che gran parte dei fondi erogati dall’impresa ricade sull’impresa stessa (circa il 98%). Nel resto dell’Europa le imprese sono leggermente più propense a erogare fondi verso altri.

Tabella 1. Imprese come fonte di finanziamento verso se stessa e verso il settore pubblico (anno 2016, fonte Eurostat).

Di seguito il quadro completo dei finanziamenti per fonte e per utilizzatore.

Figura 4. Fonti di finanziamento e utlizzatori della spesa in R&S in Italia (anno 2016, fonte Eurostat).

Nel 2016 l’industria ha speso in R&S 14 miliardi di euro, circa 12 miliardi di tasca propria mentre 1,7 miliardi provenienti da fonti di finanziamento esteri.

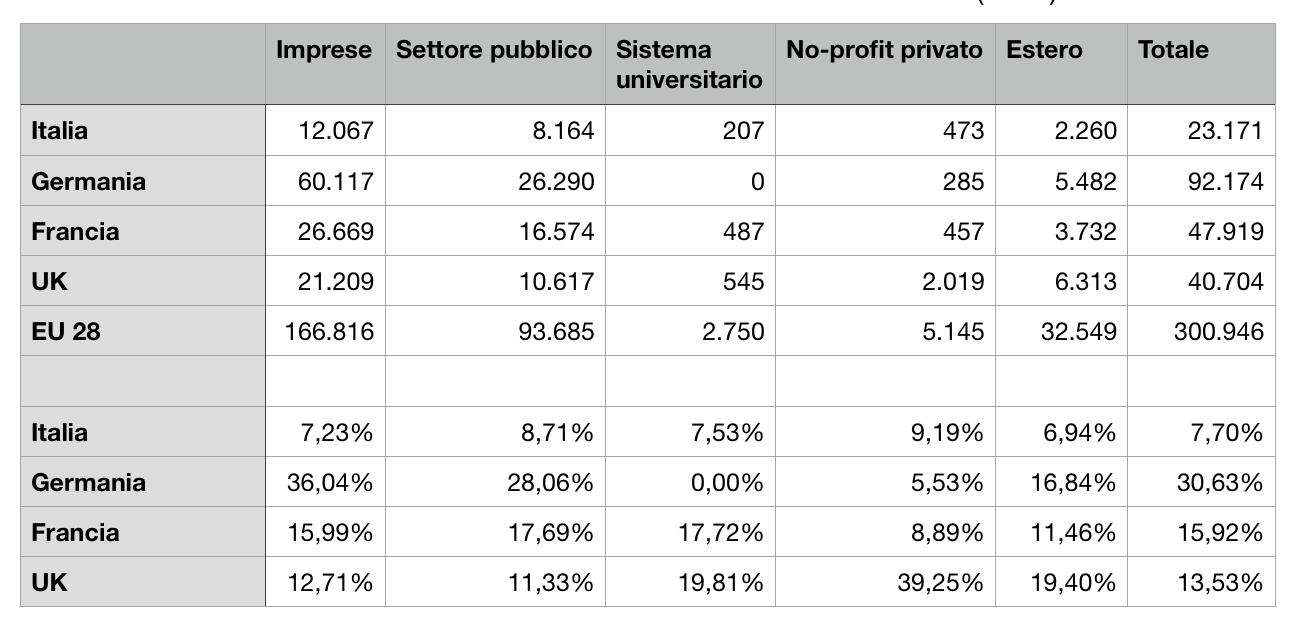

Anche questo dato testimonia la scarsa capacità di attrarre i fondi della ricerca. Nella tabella 2, infatti, presentiamo il confronto con alcuni paesi per fonti di finanziamento (in valore assoluto e percentuale sul totale EU28): la ricerca italiana mette l’8% della spesa in ricerca per tutta la UE, ben al di sotto della Germania (che però ha popolazione e PIL molto differenti) ma anche di Francia e Regno Unito che finanziano rispettivamente il 14% e il 13% della spesa in ricerca UE. L’altro dato interessante è relativo alla colonna Estero: lì ci sono i milioni di euro che arrivano da oltre confine. Di tutto quel fiume di denaro il sistema Italia ne intercetta solo il 7%, mentre il Regno Unito addirittura il 20% (in modo da compensare lo scarso impegno del settore pubblico che in valore assoluto non investe molto di più rispetto all’Italia: 10,5 miliardi contro 8 miliardi).

Tabella 2. Contributo dei vari settori come fonte di finanziamento. Confronto tra peaesi EU (anno 2016, fonte Eurostat).

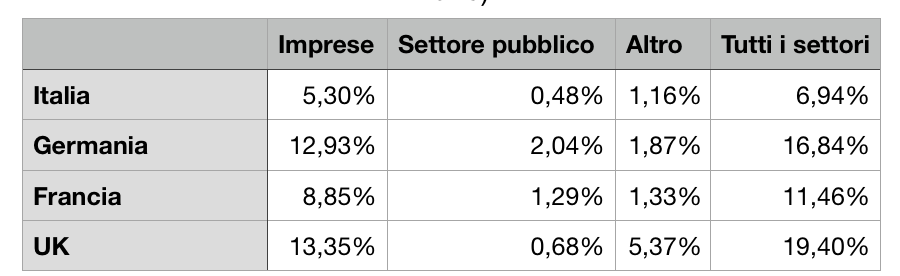

La scarsa propensione ad attirare investimenti non è quindi una prerogativa del pubblico (spesso si analizzano gli scarsi risultati dell’accademia italiana di attrarre i preziosi ERC): anche il privato in Italia fatica. Le imprese degli altri paesi sono ben più efficaci. Nella tabella 3 si può vedere che, sul totale dei finanziamenti catalogati come “estero” nel bilancio UE, il settore pubblico italiano ne intercetta solo lo 0,50%, poco ma simile allo 0,68% del settore pubblico UK, dove però la sola impresa privata attrae il 13% dei finanziamenti dall’estero.

Tabella 3. Percentuale dei finanziamenti dall’estero verso imprese e servizio pubblico sul totale dei finanziamenti dall’estero. Confronto tra peaesi EU (anno 2016, fonte Eurostat).

Utile quindi il richiamo del ministro Fioramonti a una maggiore integrazione fra pubblico e privato nella ricerca, anche per rafforzare la competitività internazionale del nostro paese, per il momento abbastanza deludente.