In quest'era ipertecnologica, esiste ancora la possibilità di tenere la barra sulla rotta dell’umanesimo in medicina? Certo ne esiste la necessità, se è vero che più della metà dei medici si dice insoddisfatta della propria pratica, paradossalmente più sottoposta a critica e a ostilità oggi che la medicina è in grado di cambiare la prognosi di molte malattie un tempo fatali.

In copertina: The doctor, Luke Fields

In un momento in cui ogni scienza applicata vede il proprio futuro addirittura sotto l'egida dell'intelligenza artificiale, ha attirato l'attenzione di chi scrive un recente editoriale del Journal of the American Medical Association, a firma di Jayshil Patel, che suona come un controcanto, il disegno melodico secondario sottoposto al disegno melodico principale.

L'autore, un intensivista di Milwaukee, Wisconsin, ammette di aver scoperto dopo anni di esercizio della sua professione che ricercare con il colloquio il motivo per cui alcuni pazienti hanno ricoveri ricorrenti, dovrebbe far parte del rituale, anche in terapia intensiva. Cornici disumanizzanti, come “alcolizzato” o “diabetico non compliante”, definiscono i pazienti in base alla loro malattia, ma non gettano luce sulle loro difficoltà sottostanti; non chiedersi il “perché” dietro al “cosa” diminuisce la prospettiva di acquisire conoscenze e probabilmente influenza il giudizio clinico e il processo decisionale, nonché la possibilità di trattare il problema di fondo.

L'autore dell'editoriale ha deciso di invertire la rotta e ha cominciato a chiedere ai pazienti quale fosse il motivo dei loro accessi ripetuti in pronto soccorso. Alcuni diabetici avevano finito l’insulina, avevano perso i medici di base o non avevano più soldi per il farmaco. Alcuni nefropatici allo stadio terminale non sapevano come raggiungere un centro di dialisi, mentre altri erano sprofondati in una depressione paralizzante. Alcuni, in preda alla dipendenza dall’alcol, erano bloccati in un abisso di solitudine. Spesso i pazienti avevano problemi non risolvibili o che non sapevano individuare ma, quasi sempre, avevano bisogno di qualcuno che aprisse la valvola di sfiato del dolore per trovare conforto, anche solo per un momento.

Traslando alla didattica la sua intuizione, durante le sessioni di feedback, Patel ha iniziato a chiedere agli studenti: «Perché non fai domande?». Le risposte erano: «Quando una volta le facevo, mi sentivo preso in giro, come se avessi dovuto conoscere la risposta, e così ho smesso»; «Non ho voglia di parlare se non conosco bene l'argomento»; «Non pensavo fosse mio diritto». Non credevano che fossero lecite l'ignoranza e la richiesta di spiegazioni; eppure, ricorda Jayshil Patel, il primo principio per accumulare saggezza è radicato nella meraviglia, che inizia chiedendosi “perché”.

In quest'era ipertecnologica, esiste ancora la possibilità di tenere la barra sulla rotta dell’umanesimo? Certo ne esiste la necessità, se è vero che più della metà dei medici si dice insoddisfatta della propria pratica, paradossalmente più sottoposta a critica e a ostilità oggi che la medicina è in grado di cambiare la prognosi di molte malattie un tempo fatali. Abraham Verghese, mentore citato dall'autore dell'editoriale, attribuisce la causa primaria di questa insoddisfazione a quello che chiama il “problema dei 4.000 clic al giorno”, che sottraggono ai medici molto del tempo da dedicare all’esame dei pazienti ed erodono progressivamente il sentimento d'empatia con cui gli studenti avevano varcato la soglia dalla facoltà di Medicina.

Di origine indiana e formazione etiope, già docente alla Stanford University School of Medicine e ora primario infettivologo alla Texas Tech University Health Sciences Center di El Paso, Verghese ha ricevuto la National Humanities Medal, cinque lauree honoris causa ed è membro della National Academy of Medicine e dell’American Academy of Arts & Sciences; collabora con il New York Times; in Italia ha pubblicato romanzi per Mondadori e Neri Pozza. In una raccolta di 208 storie di medici, uscita sull’American Journal of Medicine, ha provato che la causa più comune di un errore medico è la mancata esecuzione dell’esame fisico e invita a preservare dall'estinzione quello che è un rituale fondamentale della pratica medica, sviluppato e perfezionato nel corso dei secoli: «Un individuo va dal medico per dirgli cose che non direbbe mai al proprio coniuge... e poi spogliarsi e consentire un contatto che sarebbe considerato un'aggressione in qualsiasi altro tipo di situazione».

La fiducia è una componente fondamentale di una diade come quella tra i pazienti e i loro medici, interdipendente ma intrinsecamente asimmetrica, e l'esame fisico è il ponte che stabilisce quel legame cruciale: la mano che tocca, palpa e preme fa guadagnare al medico il diritto ad accedere all'intimità del paziente. A chiedere. A sapere. E a rimanere in silenzio fino a che il paziente ritiene di aver finito di raccontare, sembrerebbe l'ovvia sequela. Nella realtà, è noto da tempo che, quando raccoglie l'anamnesi, il medico occidentale medio interrompe il paziente dopo 12-23 secondi. Inoltre, lo schermo del computer, l’enorme quantità di dati e le normative gravose che dettano legge negli ambulatori precludono ai medici lo spazio e il tempo per interrogare il paziente e ascoltare le sue risposte che, invece, hanno sempre una potenzialità diagnostica.

Verghese invita a riguardare The doctor, un quadro che è divenuto un'icona dell'arte medica, specie nei paesi anglosassoni, dipinto nel 1889 da Luke Fildes per l'erigenda National Gallery of British Art, su commissione del suo fondatore Henry Tate. Il pittore scelse il soggetto sulla base delle sue vicende biografiche (dieci anni prima aveva perduto un figlio, assistito con dedizione da un certo dottor Murray) e della sua fede riformista: il medico è raffigurato al povero capezzale (fatto di due sedie) di un bimbo, i cui genitori affranti e impotenti stanno sullo sfondo.

È l’Inghilterra vittoriana di cui Charles Dickens testimoniò la miseria, la prigione per debiti e lo sfruttamento dei minori e in cui la presenza di un medico in una casa operaia era più un sogno che una realtà, perché le visite a domicilio erano accordate solo a chi aveva ricchezza e potere: lo ha notato Audiey Kao, della Chicago University, sulla rivista di etica dell'American Medical Association. D'altra parte, nel dipinto non si vedono stetoscopi, termometri o altri strumenti della scienza medica, ma solo una tazza e un cucchiaio: Fildes sembra intenzionato a focalizzare l'attenzione più sull'umanità che sulla scientificità della presenza del medico.

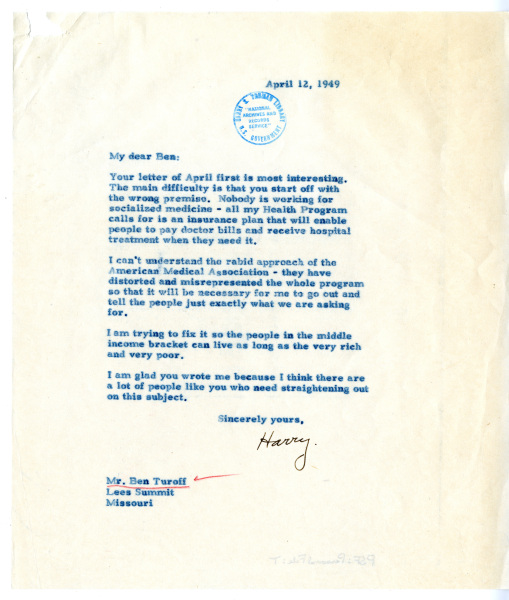

Questa rappresentazione idealizzata della medicina ne ha promosso utilizzi contrapposti: nel 1947 il dipinto fu riprodotto su un francobollo degli Stati Uniti per il centenario proprio dell'American Medical Association. Due anni dopo, la stessa AMA riprodusse The doctor su 65.000 poster e opuscoli con lo slogan “Keep politics out of this picture” per avversare una riforma con la quale «il tempo trascorso con i pazienti e le decisioni mediche sarebbero dettate da politici e burocrati»: il presidente Harry Truman aveva proposto la nazionalizzazione dell'assistenza medica affermando davanti al Congresso, «I cittadini sani costituiscono la nostra più grande risorsa naturale e la prudenza, così come la giustizia richiedono che... non dovremmo riservare buona salute e lunga vita produttiva solo ai benestanti, ma dovremmo sforzarci di rendere la buona salute equamente accessibile a tutti i cittadini». Truman cercò di sedare la rabbia medica spiegando le sue intenzioni (interessante la lettera conservata al NARA, National Archives and Records Administration) ma, evidentemente, i tempi non erano maturi per la copertura universale negli Stati Uniti (e non lo sono ancora oggi).

Lettera di Harry Truman a Ben Turoff, 1949.

Al contrario, nel Regno Unito il dipinto fu usato come emblema celebrativo in occasione del cinquantesimo anniversario del Servizio Sanitario Nazionale britannico.

Dalla metà degli anni novanta del secolo scorso, riviste mediche di rango, come The Lancet e British Medical Journal, se ne sono spesso servite per stimolare la discussione sul ruolo del medico e sul suo rapporto con il paziente e promuovere la disciplina nota come Medical humanities: l'esperienza della malattia è un’esperienza umana e, forse, i pazienti richiedono il meglio della scienza, ma non smettono di richiedere la funzione samaritana.