La ricerca sui droni negli ultimi anni si è evoluta velocemente, trovando applicazioni in vari ambiti. A livello mondiale, tra il 2019 e il 2023, il 30% dei 1.471 casi applicativi di droni censiti dall’ Osservatorio Droni e Mobilità Aerea Avanzata del Politecnico di Milano riguarda progetti di Innovative Air Mobility & Delivery, di cui circa un quarto si tratta di progetti annunciati finalizzati al trasporto di persone. In tempi recenti si sono intensificati gli annunci di questo tipo di progetti, soprattutto in prossimità di grandi eventi: Olimpiadi di Parigi 2024, Giubileo di Roma 2025, Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Ma Il successo di una qualunque tecnologia passa anche per la sua accettazione sociale e questa è una delle principali sfide che il settore si trova ad affrontare.

Fonte immagine: frame del video Flying into the future – Vertiport Experience in Rome

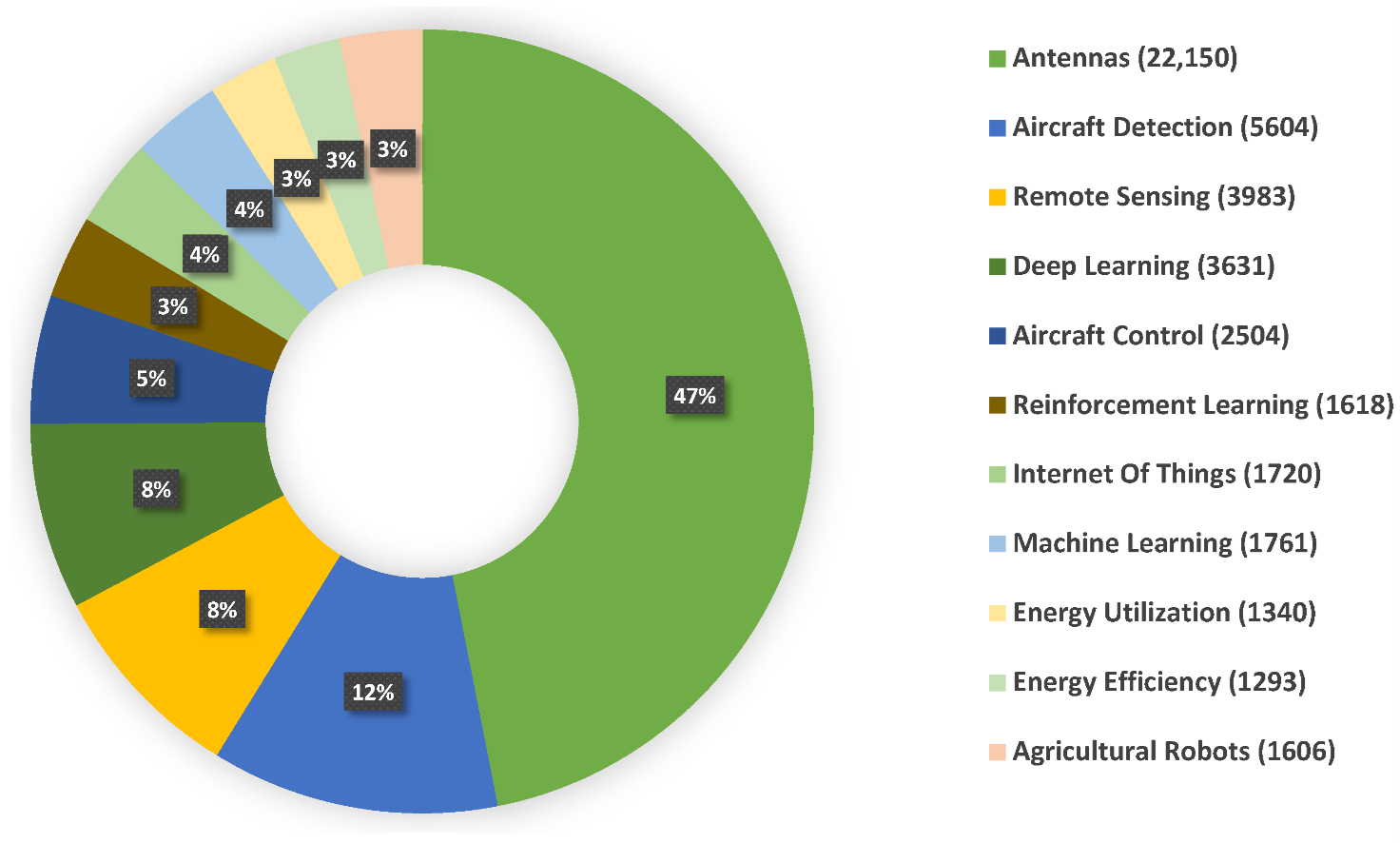

La ricerca sui droni negli ultimi anni si è evoluta velocemente, trovando applicazioni in vari ambiti. Uno studio del 2023, facendo una ricognizione della letteratura disponibile sui droni a pilotaggio da remoto, ha provato a censire i principali ambiti di interesse.

Distribuzione delle principali linee di ricerca sugli aeromobili a pilotaggio remoto

Distribuzione delle principali linee di ricerca sugli aeromobili a pilotaggio remoto

Secondo l’Osservatorio Droni e Mobilità Aerea Avanzata del Politecnico di Milano, nel 2023 il mercato italiano professionale di soluzioni e servizi con droni, sia rivolto alle imprese (B2B) sia rivolto alle pubbliche amministrazioni (B2G), vale 145 milioni di euro (+23% rispetto al 2022). Questo valore è generato per il 97% dal segmento delle Aerial Operations, si tratta prevalentemente di attività di rilievo, riprese aeree e ispezioni, per esempio per il monitoraggio di infrastrutture come le linee elettriche e tralicci dell’alta tensione.

Il restante 3% derivata dal segmento emergente dell’Innovative Air Mobility & Delivery, chiamata dalla NASA anche Advanced Air Mobility (AAM), che la definisce come: «un sistema di trasporto aereo sicuro, accessibile, automatizzato e conveniente per passeggeri e merci in grado di servire località urbane e rurali difficili da raggiungere».

A livello mondiale, tra il 2019 e il 2023, il 70% dei 1.471 casi applicativi di droni censiti dall’Osservatorio del Politecnico afferisce al segmento delle Aerial Operations, con applicazioni nell’ambito delle ispezioni e sopralluoghi e della sicurezza e sorveglianza, e il restante 30% riguarda progetti di Innovative Air Mobility & Delivery, di cui circa un quarto si tratta di progetti annunciati finalizzati al trasporto di persone, mentre la restante parte riguardante il trasporto merci.

Il report di Morgan Stanley, pubblicato nel 2021, stima che il mercato della mobilità aerea urbana entro il 2040 avrà un valore di un trilione di dollari.

In tempi recenti si sono intensificati gli annunci di questo tipo di progetti, soprattutto in prossimità di grandi eventi: Olimpiadi di Parigi 2024, Giubileo di Roma 2025, Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Tipologia di Droni

Quando parliamo di droni in generale, esistono diverse configurazioni. Come spiega Alberto Curnis, ricercatore dell’Osservatorio Droni e Mobilità Aerea Avanzata del Politecnico di Milano, «tra le principali configurazioni che abbiamo, ci sono i multicotteri che utilizzano più rotori per il movimento, all’altro estremo abbiamo i droni ad ala fissa, tipicamente utilizzati per i voli a lungo raggio grazie alla loro struttura alare. Per quanto riguarda la Advanced Air Mobility stanno destando particolare interesse gli eVTOL, ossia droni a decollo e atterraggio verticali, in grado di combinare le peculiarità delle combinazioni tradizionali, alimentati da energia elettrica».

Come spiega il ricercatore, nell’ambito degli eVTOL possiamo distinguere diverse configurazioni, tra cui:

- Vectored-Thrust, caratterizzati da più propulsori ognuno dei quali è utilizzato sia per il decollo/atterraggio sia per il volo di crociera, mediante meccanismi di vettorizzazione della spinta;

- Lift+Cruise, caratterizzati da gruppi di propulsori indipendenti per il decollo/atterraggio e volo di crociera;

- Wingless Multicopter, non dotati di struttura alare e privi di propulsori dedicati per il volo di crociera; il moto viene controllato cambiando l’orientamento di tutto l’aeromobile.

Secondo l’analisi condotta sui progetti censiti dall’Osservatorio del Politecnico, le configurazioni più diffuse tra gli sviluppatori sono il Vectored-Thrust, con circa il 34%, il Wingless Multicopter con circa il 27% e infine i Lift+Cruise con circa il 21%.

Droni per il trasporto passeggeri

Negli Stati Uniti la società Joby Aviation ha annunciato di voler lanciare il suo servizio di air-taxi a New York nel 2025, in attesa che le autorità federali americane rilascino le necessarie autorizzazioni.

In Europa, la Francia voleva lanciare un servizio di air-taxi proprio in occasione dei Giochi olimpici del 2024, visto l’esistenza già di un servizio di aero-taxi, mediante elicotteri, tra Parigi e Charles de Gaulle. Già questa estate nella capitale francese, gli eVTOL effettueranno dei voli di validazione per essere impiegati nei servizi medici di emergenza, in particolare per il trasferimento dei pazienti tra ospedali e per le forniture logistiche ospedaliere. Gli eVTOL utilizzeranno le rotte esistenti dedicate agli elicotteri, ma ad altitudini diverse. Una volta convalidati questi eVTOL si procederà a testare, entro la fine dell’anno, quelli dedicati ad altri business case.

Nell’ambito della Urban Air Mobility in Italia Aeroporti di Roma, Gruppo SAVE, Aeroporto di Bologna e Aéroports de la Côte d’Azur, hanno costituito la società specializzata UrbanV. Avviata a ottobre 2021, UrbanV punta a essere tra le prime società al mondo a lanciare reti commerciali di AAM, partendo da Roma, dove si prevede la realizzazione di un servizio di aerotaxi che dovrebbe collegare l’aeroporto di Roma Fiumicino con la capitale, mediante droni elettrici a decollo verticale con equipaggio a bordo, forniti da Volocopter. Il servizio dovrebbe iniziare a fine 2024 per diventare pienamente operativo per il Giubileo del 2025.

La regione Veneto nel 2021 ha approvato il Protocollo di Intesa tra Regione Veneto ed Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) per lo sviluppo di servizi di Mobilità Aerea Avanzata.

A gennaio 2023 il gruppo SAVE ha presentato il piano di Mobilità Area Avanzata per collegare l’aeroporto Marco Polo di Venezia con le principali aree logistiche e di attrazione turistica del territorio lagunare, con una movimentazione prevista di 340mila passeggeri all’anno.

Ma non sarà solo il territorio lagunare a beneficiare delle nuove tecnologie. Il piano di mobilità aerea avanzata infatti prevederà un sistema di oltre una decina di vertiporti che, partendo da Venezia, collegheranno tutto il Nord Est arrivando a lambire i territori di Cortina, Brescia e Bologna. Un’innovazione che si integrerà, seguendo un modello di intermodalità, con l’attuale rete di trasporti, così da ridurre i tempi di spostamento tra Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Il progetto prevede una durata triennale, e dovrebbe essere pronto per il 2026 in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Sempre in previsione dell’evento olimpico, anche Regione Lombardia nel gennaio 2022 ha firmato un Protocollo d’Intesa con ENAC per realizzare attività comuni a favore dello sviluppo di nuovi progetti di mobilità aerea avanzata e sostenibile.

Più recentemente, ad aprile 2023, è stata presentata la proposta di realizzazione del primo vertiporto dell’Emilia-Romagna, presso l’aeroporto Marconi di Bologna. In particolare, la società aeroportuale ha incaricato la partecipata UrbanV di dare il via a uno studio di fattibilità per lo sviluppo di una nuova rete di collegamenti tramite velivoli elettrici a decollo verticale.

Legislazione dei droni

Negli Stati Uniti già nel 2022 l’Autorità federale per l’aviazione (FAA) aveva emanato standard di progettazione dei vertiporti. Nel giugno 2023 FAA ha pubblicato una proposta normativa per la formazione e la certificazione dei piloti.

A livello europeo il 31 dicembre 2020 è stato emanato il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 947/2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio degli aeromobili senza equipaggio. Al suo ingresso in vigore, avvenuto solo nel 2024, sono decadute le regolamentazioni nazionali in materia di operazioni con aeromobili a pilotaggio remoto (UAS), eccetto alcuni aspetti che rimangono di competenza dei singoli stati membri.

L’ENAC ha pubblicato a gennaio 2021 il Regolamento UAS-IT, che disciplina quanto di competenza degli stati membri.

Sempre l’ENAC, al fine di indirizzare le iniziative pubbliche e private per la creazione dell’ecosistema nazionale per l’AAM, ha pubblicato il Piano Strategico Nazionale AAM (2021-2030) per lo sviluppo della Mobilità Aerea Avanzata in Italia. Il piano, che è articolato in diverse fasi, prevede la definizione di una serie di tappe per colmare i vuoti normativi e le carenze tecnologiche e infrastrutturali; inoltre contiene una ricognizione e allocazione delle risorse pubbliche e private da destinare allo sviluppo del settore.

Il piano ha individuato quaranta possibili applicazioni per questa nuova modalità di trasporto che, in linea con l’evoluzione tecnologica e della regolamentazione, dovranno essere aggiornate periodicamente, e riguardano quattro macroaree:

- trasporto di persone in ambiente urbano ed extraurbano;

- trasporto di merci generiche e materiale biomedicale;

- ispezione e mappatura di aree e infrastrutture;

- supporto all’agricoltura.

Come spiega Curnis, l’Italia «è stata tra i primi Paesi europei ad aver realizzato un piano strategico dedicato all’AAM, con una roadmap che ha portato anche negli ultimi anni a siglare accordi con regioni e città italiane. A dimostrazione della bontà del piano italiano, va segnalato l’annuncio dello scorso ottobre di Amazon, che ha visto nel nostro Paese, insieme al Regno Unito, un terreno fertile per avviare servizi di consegna con droni entro la fine di quest’anno».

Le infrastrutture

Affinché si possa realizzare sempre un maggior numero di progetti occorre che si sviluppino le infrastrutture necessarie come i vertiporti, aree adibite all’atterraggio e al decollo di veicoli a decollo verticale, e i servizi di comunicazione e gli U-space, ossia l’Insieme di servizi volti a regolare l'accesso sicuro ed efficiente dei droni nello spazio aereo, garantendo l'integrazione tra traffico aereo tradizionale e quello dei mezzi a pilotaggio remoto.

Secondo il Report dell’Osservatorio del Politecnico di Milano, sarebbero 97 i progetti di sviluppo di network di vertiporti nel mondo, di cui circa un terzo sarebbe in uno stadio di prototipazione, sviluppo infrastrutturale o di conduzione dei primi importanti test dimostrativi.

In Italia il 6 ottobre 2022 Aeroporti di Roma, Volocopter, UrbanV e Atlantia hanno inaugurato all’aeroporto di Roma Fiumicino, il primo vertiporto italiano.

Il vertiporto è stato progettato per ospitare vari tipi di test sia per il volo, sia per le operazioni a terra, come per esempio la ricarica delle batterie. L'infrastruttura, che occupa un'area di circa 5.500 metri quadrati, è stata progettata per garantire la compatibilità con i principali eVTOL, electric vertical take-off and landing, veicoli a decollo e atterraggio verticali alimentati da energia elettrica, che saranno certificati nei prossimi anni.

L'inaugurazione del vertiporto di Fiumicino è stato il primo passo per l'implementazione della Mobilità Aerea Avanzata in Italia, e per l'attivazione delle prime rotte tra l'aeroporto di Fiumicino e il centro di Roma entro la fine del 2024, in vista del Giubileo.

Accettazione sociale della Urban Air mobility

Il successo di una qualunque tecnologia passa anche per la sua accettazione sociale e, come ricorda Alberto Curnis, questa è una delle principali sfide che il settore si trova ad affrontare.

Uno studio dell’EASA pubblicato nel 2021 basato su un sondaggio condotto tra i cittadini europei, evidenzia un atteggiamento iniziale positivo nei confronti della Urban Air Mobility in tutta l’UE; l’83% degli intervistati si sente molto o piuttosto positivo riguardo all’introduzione della mobilità aerea urbana intesa sia come trasporto di persone sia come trasporto di merci. I risultati mostrano che un’ampia quota della popolazione sarebbe interessata a utilizzare questo tipo di servizi: il 64% sarebbe interessato a utilizzare la consegna tramite droni e il 49% sarebbe interessato a utilizzare un aerotaxi; il 43% sarebbe interessato a utilizzarli entrambi, il 71% probabilmente utilizzerebbe almeno un servizio. Solo il 29% non utilizzerebbe nessuno di questi servizi.

Dallo studio è emerso che i principali vantaggi che i cittadini si aspettano sono: collegamenti più veloci, riduzione delle emissioni e del traffico, e collegamenti migliori con aree remote.

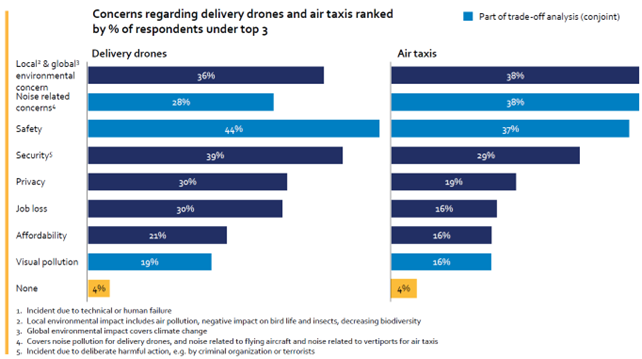

Per quanto riguarda i timori che i cittadini esprimono rispetto ai droni in generale e agli aerotaxi in particolare, dallo studio emerge che la sicurezza e le questioni ambientali sono state le principali preoccupazioni degli intervistati. I risultati hanno mostrato che queste preoccupazioni aumentano con l’età, l’istruzione e il reddito. Mentre il 4% degli intervistati non ha espresso preoccupazioni.

Gli intervistati hanno espresso preoccupazioni simili riguardo ai droni per le consegne e agli aerotaxi Fonte immagine: Study on the societal acceptance of Urban Air Mobility in Europe EASA pagina 71.

La classifica delle preoccupazioni per droni e aerotaxi è relativamente simile; si possono notare solo due differenze principali:

- Il rumore nel caso degli aerotaxi si è classificato al secondo posto, ma è stato significativamente inferiore per i droni al sesto posto;

- La sicurezza dei droni è stata indicata come elemento di preoccupazione maggiore rispetto alla sicurezza degli aerotaxi, raccogliendo un 10% in più nel campione intervistato. Molto probabilmente, ciò è dovuto al fatto che i droni sono senza equipaggio, mentre gli aerotaxi, almeno inizialmente, dovrebbero essere dotati di equipaggio e quindi potrebbero essere meno inclini a minacce alla sicurezza agli occhi del pubblico.

Per quanto riguarda gli aerotaxi, circa il 16% dei partecipanti ha anche espresso preoccupazioni relative alla possibile perdita di posti di lavoro, inquinamento visivo e all’accessibilità economica del servizio.

Nello stesso anno anche l’Osservatorio Droni e Mobilità Aerea Urbana, ha fatto un sondaggio focalizzato sui cittadini italiani. Come spiega Alberto Curnis, «Il 57% degli italiani ha riconosciuto l’utilità di questi servizi; tuttavia, vanno fatti dei distinguo: il 75% di questi ha affermato che lo utilizzerebbe, mentre un 25% manifestava ancora un certo grado di scetticismo. Tra gli utilizzatori si possono inoltre distinguere dei pionieri, disposti a utilizzare subito questi servizi, una parte disponibile dopo dei voli di prova, e infine un altro gruppo disponibile a utilizzarlo successivamente, ma questo fa parte del normale ciclo di qualunque nuova tecnologia». Il ricercatore dell’Osservatorio del Polimi, evidenzia che «parte dello scetticismo è comprensibile perché parliamo di servizi complessi che richiedono dimostrazioni concrete per aumentarne l’accettazione. Inoltre, vi è anche un altro aspetto da affrontare, ossia la visione distorta che il pubblico ha della Mobilità Aerea Urbana, influenzata anche probabilmente dai film di fantascienza e dai videogiochi; dunque, è necessario far capire bene in che direzione sta lavorando l’ecosistema di attori del settore».

La sostenibilità ambientale dei droni

Come visto, tra i principali benefici attesi dal pubblico, e spesso enfatizzati da chi promuove questa nuova forma di mobilità urbana, vi è da una parte il decongestionamento del traffico stradale, dall’altra la maggior ecosostenibilità, dovuta al fatto che nella maggior parte dei progetti si parla di veicoli elettrici.

Secondo uno studio pubblicato nel 2019 dall’Università del Michigan gli eVTOL sono efficienti durante la crociera ma consumano una quantità notevole di energia per il decollo e la salita in quota di crociera; quindi, il loro impatto ambientale dipende in modo rilevante dalla distanza percorsa durante il viaggio.

Per un viaggio diretto dal punto di partenza al punto di destinazione, distanti tra loro 100 chilometri, un eVTOL a pieno carico con tre passeggeri avrebbe emissioni inferiori del 52% rispetto a un veicolo con motore a combustione interna e del 6% rispetto a un’auto elettrica, considerando un’occupazione media delle auto di 1,5 persone.

Per viaggi brevi, al di sotto dei 35 chilometri, gli eVTOL hanno un consumo energetico ed emissioni di gas serra più elevati rispetto ai veicoli terrestri.

Secondo gli studiosi, dunque, dal punto di vista del consumo energetico e quindi delle emissioni di gas serra, sembra che gli eVTOL potrebbero avere un ruolo di nicchia nella mobilità sostenibile, in particolare nelle regioni con percorsi tortuosi e/o elevata congestione.

Uno studio coreano del 2022, condotto sull’area metropolitana di Seoul, invece, ha stimato che l’introduzione della mobilità aerea urbana ridurrebbe le emissioni di CO2 di 90 mila tonnellate all’anno.

Come spiega Curnis, l’apparente contraddittorietà di questi studi è dovuta al fatto che «si tratta di un tema complesso e non è possibile generalizzare, poiché ci sono molteplici variabili da prendere in esame come: contesto, tipologia di servizio, regione in cui viene realizzato il servizio; dunque, i risultati variano molto in funzione della specifica situazione. Per questo motivo, quindi, è bene valutare i singoli progetti, tenendo conto della sostenibilità, ma anche di altri aspetti come l’utilità e il risparmio di tempo. Inoltre, questi servizi di trasporto vengono implementati in un’ottica di intermodalità con altri mezzi, quindi va valutato tutto il sistema nel suo complesso».

L’EASA a tal proposito scrive che la sostenibilità dei droni e della mobilità aerea dipende da fattori quali fonte di energia, emissioni, inquinamento acustico, infrastrutture, sicurezza, efficienza, accettazione pubblica, progressi tecnologici e valutazione dell’impatto ambientale. L’implementazione sostenibile, con particolare attenzione all’utilizzo di fonti rinnovabili e alla riduzione delle emissioni e all’efficienza delle infrastrutture, può rendere queste tecnologie più rispettose dell’ambiente, ma un’attenta pianificazione e una valutazione continua sono essenziali per garantire che siano in linea con gli obiettivi di sostenibilità e non danneggino l’ambiente o le comunità.

Per garantire che tutti questi fattori siano presi in considerazione, è necessaria una valutazione ambientale dell’intero ciclo di vita, e l’EASA sta sviluppando una metodologia per farlo in modo standardizzato che garantirà che non vi sia greenwashing.