Ad allarmare, quando si parla di violenza sulle donne – violenza di qualsiasi tipo, fisica e mentale – non è solo la prevalenza, ma anche la cronicità. Statisticamente, una grossa fetta delle donne che è stata vittima di violenza una volta lo sarà ancora, e in molti casi per molto tempo. E nella maggior parte dei casi a perpetrare la violenza è il partner.

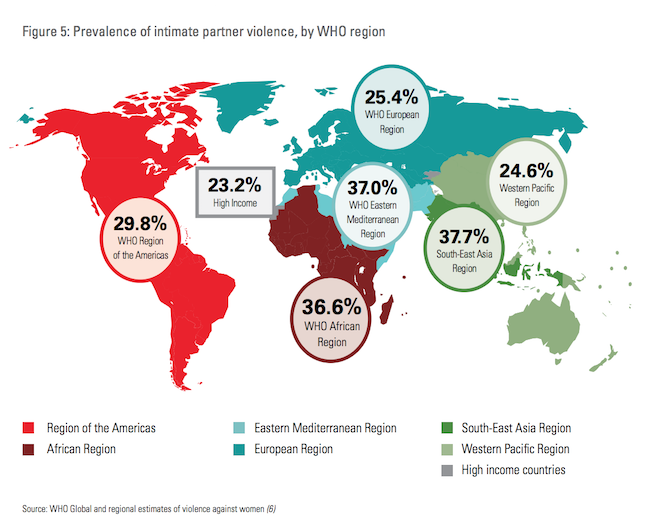

Una relazione su tre nel mondo (dato WHO, 2013) ha incluso una qualche forma di violenza, e non parliamo solo di paesi in cui i diritti della donna non sono ancora equiparati a quelli dell'uomo nemmeno sulla carta: nei paesi ricchi, circa una donna su 4, il 23%, ha sperimentato violenza da parte del partner, e il 12,6% da parte di sconosciuti. Sono numeri agghiaccianti, perché mostrano senza troppi giri di parole che non siamo ancora riusciti a frenare questo fenomeno, nonostante i progetti messi in piedi, le raccomandazioni delle Organizzazioni Internazionali, le campagne che ciclicamente ci propongono i mass media.

Il punto è che non sappiamo esattamente se e in che modo gli interventi che vengono messi in atto su chi fa violenza funzionano davvero e quali sono i punti su cui lavorare di più. Quello che sappiamo è che in media nel 30% dei casi la violenza si ripropone nei 6 mesi successivi all'intervento. Insomma, quello che facciamo evidentemente non è abbastanza. Lo mette in luce un recente studio italiano, condotto da un team dell'Università di Urbino e della Sapienza di Roma, pubblicato su Research in Psycotherapy, che fa il punto sull'efficacia degli interventi proposti ad aguzzini e vittime negli ultimi anni, dall'arresto ai gruppi di supporto indirizzati agli uomini, le terapie cognitivo-comportamentali (come il Duluth Model, elaborato già nel 1993), a gruppi di terapia per l'insegnamento della non violenza, che includono l'apprendimento di tecniche di rilassamento, di gestione della rabbia e di miglioramento della comunicazione.

Tuttavia, ancora una volta, quanto funzionino questi interventi non lo sappiamo. Gli studi in merito – chiosano gli esperti – sono pochi e pieni di bias. Spesso manca la randomizzazione del campione, altre volte non c'è un gruppo di controllo, altre volte ancora il campione è troppo piccolo per poter trarre delle conclusioni più generali. Non bisogna dimenticare che in questo ambito più che in altri il contesto specifico in cui si mettono a punto le terapie gioca un ruolo essenziale e influenza il risultato in maniera determinante.

Nonostante questo risultato “negativo”, questa ricerca mette in luce un punto molto importante: che la partita non si gioca solamente sul piano individuale, ma relazionale prima, e di comunità poi. Non si tratta di una scoperta, certo: la stessa OMS già nel 2002 organizza i fattori di rischio per la violenza sulle donne un modello a matriosca composto da 4 piani: individuale, a livello di relazione, di comunità e di società. La presa in cura di una donna che ha subito violenza non deve significare solamente supporto psicologico per superare i traumi subiti e mitigarne le conseguenze. È necessario lavorare sull'empowerment delle donne – un punto che non si stanca di sottolineare anche Michael Marmot nel suo ultimo libro – e questo può avvenire solo lavorando sul contesto in cui esse vivono. È fuori di dubbio infatti che le disuguaglianze sociali dell'ambiente in cui le donne vivono giocano un ruolo importante nell'epidemiologia degli episodi di violenza. Un dato su tutti: le donne che hanno subito violenza da bambine sono 6 volte più soggette a esserne vittime da adulte rispetto alla popolazione generale. La violenza infatti non è un evento, una singolarità, ma un punto di partenza per ansia, depressione, disturbi legati allo stress, tossicodipendenza.

Lo stesso vale per gli uomini violenti. È cosa ben nota a tutti che l'elemento che accomuna solitamente le forme di violenza è il bisogno da parte dell'uomo di controllare la donna, esercitare un potere decisionale su di lei. Lavorare per rendere la donna padrona di sé, anche a livello economico, significa renderla più libera di scegliere.

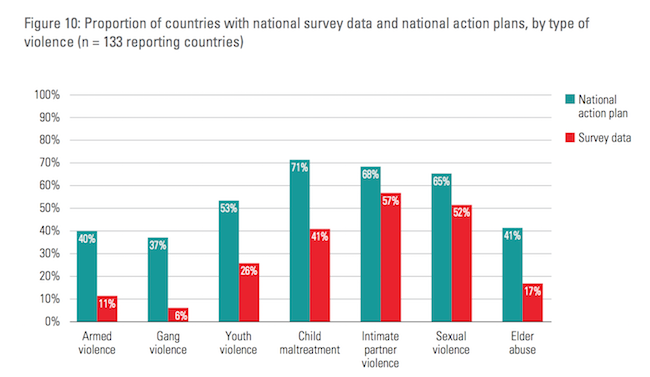

Per farlo però serve una valutazione precisa sugli effetti delle misure che mettiamo in piedi, un'operazione impossibile se mancano dati precisi su cui lavorare. Lo mette nero su bianco l'OMS nel suo Global status report on violence prevention 2014. Sebbene l'intimate partner violence (IPV) sia oggi la tipologia di violenza più monitorata a livello mondiale, solo un paese su 2 ha dichiarato di aver effettuato survey nazionali in questo senso. In Europa siamo intorno al 70%. Inoltre – precisa l'OMS – proporre piani nazionali non significa raccogliere dati, come dimostra il grafico sottostante. La percentuale dei paesi che raccoglie dati sull'IPV è più bassa di 10 punti percentuali rispetto ai paesi che mettono in campo national action plans.

La priorità per chi si occupa di salute pubblica non è curare ma fare prevenzione, per ridurre la prevalenza degli episodi di violenza, e la loro cronicità, anche se stando a quanto rileva questa overview italiana, i limiti della prevenzione e della cura delle donne che soffrono di IPV sono ancora enormi.

Fonte: Valeria Condino, Annalisa Tanzilli, Anna Maria Speranza, Vittorio Lingiardi, Therapeutic interventions in intimate partner violence: an overview, Research in Psychotherapy, Vol 19, No 2 (2016)