Alla fine della seconda guerra mondiale, l'apparato produttivo italiano era regredito ai livelli del 1915. Il paese era a terra, e pochi allora avrebbero scommesso sulla straordinaria ripresa economica degli anni '50 e '60, non a caso definita “miracolo economico”. Mentre nel 1953 Vittorio Valletta investiva nella realizzazione di una catena di montaggio per la realizzazione della 600 (che avrebbe dato il via alla motorizzazione di massa), Eni , Edison e Montecatini diedero vita all'industria petrolchimica, cominciando a produrre fibre sintetiche e fertilizzanti. Alla accelerata modernizzazione del paese contribuirono da un lato la caduta della politica protezionistica e l'aiuto statunitense, dall'altro la scoperta di metano e idrocarbri in Pianura Padana e gli investimenti statali nella siderurgia, con i moderni impianti di Piombino, Cornigliano e Bagnoli. Il risultato fu che fra il 1958 e il 1963 la produzione industriale raddoppiò, soprattutto grazie alla metalmeccanica e alla petrolchimica.

Intanto, nel Meridione, la politica individuò alcuni poli di sviluppo industriale, come Bari, Brindisi, Salerno e Taranto sul continente, e Cagliari, Porto Torres, Siracusa e Gela sulle isole. L'ottimismo di quegli anni spinse un economista come Pasquale Saraceno a commentare: “Ci pare che stiamo risolvendo i problemi del Meridione più che in ogni altro momento della storia dello stato unitario”. Era il 1962.

Oggi, pur riconoscendo lo straordinario dinamismo di quegli anni, tendiamo a vedere l'altra faccia del miracolo economico. Tutti quei “poli di sviluppo” si sono rivelati ben presto cattedrali nel deserto, ad alta intensità di capitale ma non di lavoro, che non sono riuscite a generare intorno a sé un sano tessuto economico-produttivo.

Già a partire dagli anni settanta – e soprattutto dagli anni ottanta con la novità dei distretti industriali - le piccole imprese cominciarono ad aumentare rispetto alla grande industria, il cui tasso di occupazione è passato, dal 1971 al 2001, dal 24 al 16%. Il “capitalismo molecolare”, per usare la definizione di Aldo Bonomi, ha prevalso nel bene e nel male sul modello statalista dell'industria pesante.

Se guardiamo le statistiche dell'Ispra e del Ministero dell'Ambiente, vediamo come in Italia, nonostante la motorizzazione di massa, il processo di deindustrializzazione e di miglioramento tecnologico abbiano portato nell'ultimo ventennio a un netto miglioramento delle emissioni. Dal 1990 al 2007, infatti, si è registrato un calo di emissioni del 30% del PM10 (soprattutto nel settore energetico e industriale), del 43% negli NOx e del 38% dei composti organici volatili non metanici (COVNM).

In questo quadro di flessione dei principali inquinanti, la fetta più grande della torta spetta ai trasporti. Questo però non significa che il contributo industriale sia diventato ininfluente: il contributo alle emissioni di particolato sfiora ancora un terzo del totale, quello ai precursori dell'ozono troposferico si attesta sul 14%, mentre per quanto riguarda gli insidiosi microinquinanti (metalli pesanti e diossine) l'industria è sicuramente responsabile della maggioranza delle emissioni.

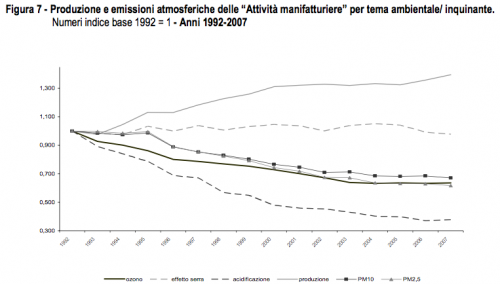

E' interessante a questo proposito seguire anche le dinamiche di decoupling, vale a dire di disaccoppiamento fra la produzione economica e l'inquinamento generato, al quale punta la cosiddetta Rivoluzione verde. A che punto siamo?

Secondo l'Istat, dagli anni Novanta a oggi la dinamica “mostra un livello di dissociazione fra crescita economica ed emissioni nettamente più elevato per i gas che contribuisono al fenomeno della acidificazione e alla formazione dell'ozono troposferico e per il particolato, piuttosto che per i gas ad effetto serra”.

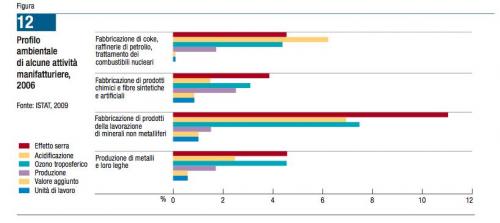

Ma se si considera solo il settore dell'industria pesante, si può quasi toccare con mano l'insostenibilità di comparti quali raffinerie, chimica, siderurgia e metallurgia, dove con pochi occupati e poco valore aggiunto, la produzione è da due a dieci volte inferiore all'impatto delle emissioni. Il disaccoppiamento, insomma, è inverso a quello desiderato.

L'industria pesante ha poi lasciato in eredità alle acque e ai suoli del Belpaese un pesantissimo lascito. Non è un caso che i grandi “poli industriali” del dopoguerra cinquant'anni dopo corrispondono sostanzialmente alle 57 aree nazionali di bonifica (tra queste, i petrolchimici di Porto Marghera, Brindisi, Taranto, Priolo, Gela; le aree urbane e industriali di Napoli Orientale, Trieste, Piombino, La Spezia, Brescia, Mantova; le aree adibite a discariche di rifiuti...) e ai circa 1.300 impianti a rischio industriale della legge Seveso.

In realtà, se sommiamo quelle locali a quelle nazionali, le aree che necessitano di bonifica in Italia sono circa 13mila. A quanto riferisce l'economista Margherita Turvani, «i costi di intervento ammontano a più di 3 miliardi di euro per i soli 50 siti di interesse nazionale. I costi di bonifica a breve termine dei siti di rilevanza regionale da bonificare (oltre 700) sono stimati in 1,1-1,3 miliardi di euro mentre una prima approssimazione dei costi di bonifica a medio e lungo periodo per i circa 13.000 siti ammonterebbe ad oltre 25 miliardi di euro».

Un compito immane, nel quale siamo drammaticamente in ritardo, se è vero che le bonifiche in Italia sono partite solo su circa 500 siti dei 5.100 registrati dalle anagrafi regionali. E' lo stesso Ministero dell'Ambiente ad alzare le mani in segno di resa, quando dice, nel suo ultimo rapporto:

«Solo in pochi casi è possibile attrarre nuovi investimenti e promuovere la riconversione industriale di queste aree, in assenza di un intervento pubblico che sostenga il processo di complessiva reindustrializzazione del sito. Il quadro della contaminazione è notevolmente complesso, in quanto nella maggior parte dei casi attività industriali di diversa origine ed intensità si sono susseguite negli anni, compromettendo notevolmente l’uso delle risorse ambientali e paesaggistiche. La presenza nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque (sotterranee e superficiali) e nei sedimenti, di inquinanti organici e inorganici in concentrazioni che, in molti casi, superano di milioni di volte i limiti di legge, fa sì che per la bonifica di queste aree si debba ricorrere spesso a più tecnologie di bonifica complesse applicate in sequenza».

Se la sfida del secondo dopoguerra è stata quella della rinascita economica, ora è la sua riconversione, insieme al risanamento delle aree industriali. Si tratta di passare dall'industria pesante – hanno detto alcuni – all'industria pensante. Alcune iniziative virtuose sono già in corso – dal Parco scientifico-tecnologico Vega di Marghera al macrolotto industriale di Prato, al recente progetto di estrazione di metalli pregiati dalle scorie siderurgiche del complesso di Piombino. Tutte realtà, queste, contrassegnate dal tentativo di ridurre l'uso di materie prime, dal riuso di scarti e rifiuti e dall'aumento dell'eco-efficienza. La strada è aperta, ma l'esito di questa nuova sfida dipenderà in gran parte dal sostegno, politico e finanziario, che sapranno dare le istituzioni.

L'articolo sarà pubblicato ai primi di gennaio 2011 sul numero 3 di Ecoscienza