Era il 26 settembre 1983 quando Paul Wild, allora direttore dell'Istituto di Astronomia dell'Università di Berna, individuò quel nuovo asteroide dall'Osservatorio di Zimmerwald. Evento tutto sommato normale per lui che, fino a quel momento, aveva scoperto altri 81 asteroidi, un numero che al termine della sua attività di cacciatore di montagne celesti avrebbe raggiunto quota 94. Attività astronomica davvero importante, resa ancor più significativa dalla scoperta delle quattro comete periodiche che portano il suo nome e di una quarantina di supernovae. Inizialmente codificato come 1983 SA, al corpo celeste venne in seguito attribuito il numero 3552 e il nome di Don Quixote, il visionario e maldestro cavaliere errante le cui gesta sono state magistralmente descritte da Miguel de Cervantes.

Le caratteristiche della sua orbita hanno fatto sì che gli astronomi lo inserissero nella lista dei cosiddetti asteroidi Amor, una famiglia di corpi celesti le cui orbite li portano periodicamente a passare dalle parti dell'orbita terrestre senza comunque mai attraversarla. Oltre che nei pressi del nostro pianeta, però, l'orbita di Don Quixote lo porta a gironzolare fin dalle parti di Giove, il che rende il suo cammino celeste piuttosto particolare. L'analisi dinamica compiuta qualche tempo fa da Suryadi Siregar (Bosscha Observatory - Indonesia) ha messo in luce come l'influenza gravitazionale di Giove rischi seriamente, tra circa 200 mila anni, di espellere definitivamente l'asteroide dal Sistema solare. Al di là di questo possibile drammatico epilogo, ciò che ha da sempre attirato l'attenzione degli astronomi era il fatto che le caratteristiche dell'orbita di Don Quixote la rendessero decisamente simile alle orbite delle comete. Era molto forte, insomma, il sospetto che l'asteroide fosse in realtà un oggetto cometario. Purtroppo, mancavano le prove.

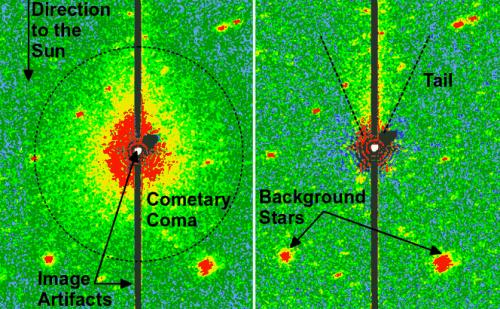

E' stata questa la molla che ha indotto Michael Mommert (Northern Arizona University) e i suoi collaboratori a riesaminare una serie di immagini di Don Quixote raccolte nel 2009 dal telescopio spaziale Spitzer quando l'oggetto celeste stava percorrendo la parte dell'orbita più prossima al Sole. L'accurata analisi delle immagini ha permesso di evidenziare la chiara presenza di una attività cometaria: all'asteroide, insomma, era indiscutibilmente spuntata la coda. L'importante scoperta è stata annunciata nel corso dell'European Planetary Science Congress 2013 (EPSC2013) tenutosi il mese scorso presso l'University College di Londra.

E' stata questa la molla che ha indotto Michael Mommert (Northern Arizona University) e i suoi collaboratori a riesaminare una serie di immagini di Don Quixote raccolte nel 2009 dal telescopio spaziale Spitzer quando l'oggetto celeste stava percorrendo la parte dell'orbita più prossima al Sole. L'accurata analisi delle immagini ha permesso di evidenziare la chiara presenza di una attività cometaria: all'asteroide, insomma, era indiscutibilmente spuntata la coda. L'importante scoperta è stata annunciata nel corso dell'European Planetary Science Congress 2013 (EPSC2013) tenutosi il mese scorso presso l'University College di Londra.

La prova dell'esistenza di un'attività cometaria impone ovviamente di riconsiderare la composizione interna di Don Quixote. Non possiamo più immaginarcelo come un'arida montagna cosmica fatta di pietra e forse di metallo, bensì il possibile agglomerato di polveri e ghiacci. Tenendo conto delle dimensioni - il diametro di Don Quixote è di circa 19 chilometri - i ricercatori dell'University of Tennessee hanno stimato che quell'oggetto celeste possa contenere un centinaio di miliardi di tonnellate d'acqua, all'incirca quattro volte il volume del Lago Maggiore.

Potremmo essere indotti a pensare che la scoperta dell'attività cometaria di Don Quixote possa in fin dei conti essere semplicemente ricondotta a una questione di corretta classificazione di un corpo celeste. Cambiamo l'etichetta sul fascicolo e tutto finisce lì. In realtà le problematiche coinvolte sono molto più profonde. Questa scoperta ci porta anzitutto a riflettere sui trent'anni nei quali Don Quixote è riuscito a nasconderci la sua vera natura di cometa. Diventa infatti inevitabile, a questo punto, chiederci quanti altri oggetti simili potrebbero nascondersi tra i NEO (Near-Earth Object - Oggetti vicini alla Terra), la nutrita flottiglia di corpi celesti che ronzano pericolosamente vicino al nostro pianeta. Altrettanto inevitabile per gli astronomi chiedersi da dove provenga questa apparente longevità nell'attività cometaria di Don Quixote. Due interrogativi ai quali non è così facile e immediato dare risposta.

Le valutazioni sul possibile ammontare della riserva d'acqua portata a zonzo per il Sistema solare da Don Quixote ci porta infine a interrogarci su quanto davvero conosciamo delle modalità con cui il nostro pianeta ha fatto incetta di questo bene prezioso. Difficilmente, infatti, l'acqua che ha reso questo pianeta adatto alla vita proviene direttamente dalle fasi di aggregazione planetaria; molto probabilmente è giunta in un momento successivo, grazie al bombardamento di comete e asteroidi.

Si può ben vedere, dunque, come la scoperta di quell'inaspettato sbuffo di Don Quixote riscaldato dai raggi solari possa aprire la porta a problematiche ben più complesse di una semplice sua ricatalogazione.

Per approfondire:

Bad Astronomer