Si parla tanto di nucleare, pro e contro, favorevoli o contrari. Ma di che nucleare stiamo parlando? Quasi sempre ci riferiamo alle centrali a fissione, quelle così discusse per le scorie altamente radioattive. Raramente prendiamo in considerazione un’altra reazione, la fusione nucleare, come fonte di energia. In effetti, chi ne parla mai? Qualcuno si ricorderà più o meno confusamente il flop della “fusione fredda”, altri, i più illuminati, sanno che è la reazione che alimenta le stelle e il Sole. In pochi sanno che da circa 60 anni si studia come “imbrigliare” l’energia che deriva dalla fusione nucleare.

Dal 1920, con le prime ipotesi di Sir Arthur Eddington sulla possibilità che la fusione sia il processo che alimenta il Sole, a oggi con il progetto ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) sono stati fatti molti passi. Da una prima esplorazione dei concetti si è giunti ad una dettagliata comprensione del meccanismo che regola il confinamento magnetico ed il riscaldamento ad alta temperatura di gas ionizzati (plasmi). L’energia da fusione è illimitata, sicura e a basso impatto ambientale perché non produce gas serra, così come la fissione nucleare. La ricerca in questo campo è in fermento, esiste una collaborazione mondiale per la messa a punto di una centrale elettrica a fusione nucleare attraverso il progetto ITER e una serie di attività di accompagnamento dei paesi partner, tra i quali l’Italia.

ITER è un progetto nato nel 1985, che coinvolge attualmente Cina, Europa, India, Giappone, Korea, Russia e USA. Gli sforzi dei paesi coinvolti in questo esperimento su larga scala servono per dimostrare che è possibile utilizzare la fusione come fonte di energia. I lavori dovranno testare le soluzioni tecnologiche che permettono di ottenere un reattore di fusione che, oltre ad auto-sostenere la reazione nucleare, riesca ad amplificare l’energia prodotta. ITER dovrebbe riuscire a raggiungere 500MW di potenza di fusione.

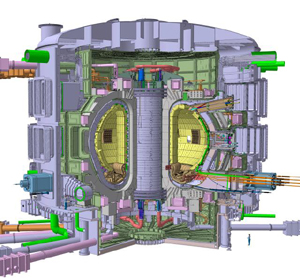

#LLL# Schema del reattore di ITER.

In basso a destra una persona per dare

il senso delle dimensioni

dell'impianto. Fonte: sito web ITER

Il principio della fusione è semplice, deuterio e trizio si fondono per formare elio e un neutrone liberando energia. La pratica lo è meno. Per ottenere un adeguato numero di reazioni di fusione (e quindi quantità di energia) è necessaria l’alta temperatura per vincere la repulsione tra le cariche elettriche dei nuclei. La temperatura del plasma si stima attorno ai 150 milioni di °C, dieci volte più elevata della parte più interna del Sole. Non esistono materiali conosciuti in grado di resistere a tali temperature, per questo motivo i plasmi vengono confinati da un campo magnetico affinché non vengano a diretto contatto con le pareti dei tunnel. La tecnologia è in fase di sperimentazione e sviluppo, anche in Italia.

Nel 2005 è stata scelta la sede di costruzione della centrale, Cadarache (Francia) a 70 km da Marsiglia. I lavori di realizzazione sono iniziati ufficialmente nel 2008 e richiederanno 8 anni. Al termine della realizzazione sono previsti 20 anni di ricerca per la messa a punto dei materiali avanzati per resistere al calore necessario e contenere i flussi di neutroni. Il progetto sarà seguito da DEMO, la prima centrale elettrica a fusione: la conversione di 500 MW di potenza di fusione potrà generare una potenza elettrica netta pari a 1000 MW (l’equivalente di una centrale che rifornisce circa mezzo milione di abitazioni).

Gli investimenti sono a lungo termine, i tempi possono scoraggiare, “ma se non si inizia non arriveremo mai ad un risultato e nel frattempo vi e` il rischio di impoverire ulteriormente le risorse del nostro pianeta.” (Documento conclusivo dell’Indagine conoscitiva sulle ricerche italiane relative alla fusione nucleare, 10 giugno 2009)

I numeri di ITER

Altezza: 42 m

Larghezza: 30 m

Volume del plasma: 850 m3

Potenza da fusione: 500 MW

Amplificazione dell’energia: 10 volte

Fonti: ITER, Fusion for energy, Sezione Energia della CE

Lettura consigliata: New Scientist Special Issue