Sillabari, di Giosetta Fioroni (foto di Renata Tinini).

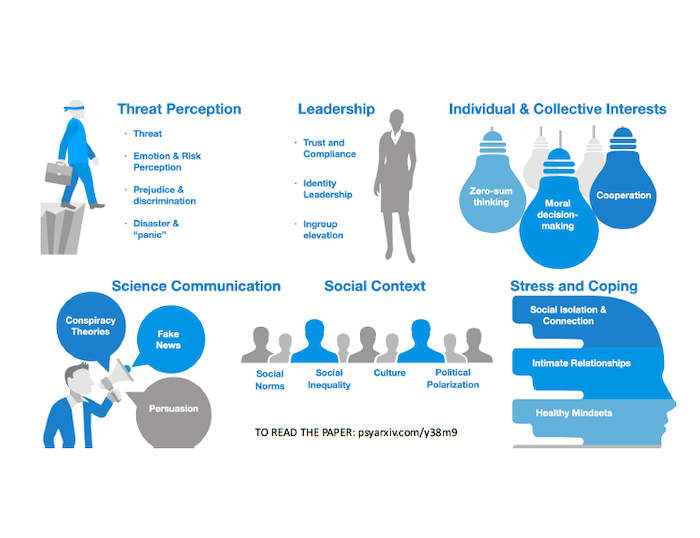

Nella Fase due la pandemia si combatte soprattutto con i nostri comportamenti e la nostra capacità di cooperazione. È questa la lezione principale che possiamo trarre dal paper appena uscito su Nature Human Behaviour, in cui 42 ricercatori in scienze sociali e psicologiche hanno passato in rassegna un secolo di teorie ed esperimenti di psicologia sociale e cognitiva per un’analisi a tutto campo: dal ruolo della paura e dello stress da isolamento, alle tecniche di coping e di contrasto alla disinformazione e all’atomizzazione delle persone minacciate dall’epidemia. Vediamo per sommi capi gli argomenti messi in campo e le raccomandazioni che se ne possono trarre, rivolte soprattutto ai politici, ai leader e ai comunicatori.

Messaggi chiave

- Costruisci un senso di identità condiviso rivolgendosi al pubblico in termini collettivi ("noi") e sollecitando le persone ad agire per il bene comune.

- Identifica le fonti (ad esempio, i leader della comunità) che siano credibili per diversi pubblici per condividere i messaggi di salute pubblica.

- Utilizza figure significative (che fanno parte della stessa comunità) che hanno forti connessioni e sono socialmente accettate per promuovere dei modelli normativi.

- Per aiutare a rallentare le infezioni, rendi le persone consapevoli del vantaggio che traggono dall'accesso di altri alle misure preventive.

- Prepara le persone alla realtà della disinformazione e assicurati che dispongano di informazioni e controargomentazioni accurate.

- Invece di "distanziamento sociale", usa "distanziamento fisico", perché segnala che è possibile restare connessi anche quando le persone sono separate fisicamente.

(per gentile concessione di Jay J. Van Bavel, PhD).

Minaccia e paura

Un gran numero di studi mostra come la percezione di una minaccia possa scatenare reazioni emotive estreme. La paura che ne sortisce può alterare la percezione del rischio presentandolo come più imminente e grave di quanto sia in realtà; questa paura può anche interferire con la nostra capacità cognitiva di interpretare correttamente stime e statistiche, informazioni centrali nelle epidemie. Far leva sulla paura funziona solo se si mettono a disposizione delle persone gli strumenti per rispondere alla minaccia, e se queste percepiscono il proprio comportamento come efficace a questo fine. In tempi di emergenza, infatti, accanto alla paura può insorgere anche un sentimento opposto, di irragionevole ottimismo che ci fa sentire immuni dal rischio. La comunicazione dovrebbe, secondo gli esperti, decostruire questo ottimismo immotivato senza enfatizzare sentimenti di paura, trovando un giusto equilibrio tra queste due dimensioni.

Discriminazioni, panico, cooperazione

Il senso di minaccia può aumentare i pregiudizi razziali e in generale quelli rivolti verso le minoranze alimentando sentimenti discriminatori e riforzando al contempo una percezione di tipo etnocentrico. Come insegna il caso della peste bubbonica che devastò l’Europa nel XIV secolo, la paura collettiva fu alla radice di persecuzioni e stermini su ampia scala. Gli autori rammentano come sia importante contrastare questa deriva autodistruttiva alimentando il sentimento opposto, che pure viene stimolato da una minaccia comune: il senso di solidarietà (“siamo tutti nella stessa barca”), che a sua volta può promuovere forme attive e persistenti di cooperazione. Per molto tempo la letteratura psicologica ha enfatizzato il senso di panico che contagia la popolazione in situazioni estreme e che indurrebbe a reazioni irrazionali e autodistruttive. In realtà, minacce collettive innescano molto spesso un senso rafforzato di identità condivisa e promuovono reazioni basate sull’altruismo e la cooperazione, che vanno assolutamente alimentate.

Adesione alle norme sociali

Come fare a costruire risposte collettive e improntate alla cooperazione? Una via è quella di riconoscere la forza delle norme sociali, capaci di cementare la comunità. In un qualche modo, l’adesione alle norme sociali e la stessa tendenza all’imitazione possono aiutare in queste situazioni di emergenza. A patto che un’opportuna comunicazione valorizzi le norme che promuovono comportamenti salutari (ad esempio, lavarsi le mani) rispetto a quelle che tendono a favorire comportamenti insalubri (con una sottovalutazione del rischio, ad esempio disattenzione all’igiene). Ma per far questo non basta fornire informazioni di tipo normativo in maniera puramente descrittiva: occorre sottolineare che la maggior parte delle persone approva i comportamenti desiderati mettendo in luce l’approvazione sociale di queste norme (ossia norme prescrittive piuttosto che descrittive). Questo si può ottenere attraverso l’amplificazione di messaggi corretti veicolati anche dai cosiddetti influencer (es. video di Fedez che si lava correttamente le mani) e attraverso l’uso accorto di nudge, induzioni non autoritarie ma soft di “consigli” di buoni comportamenti forniti da persone di cui ci si fida. Anche l’uso di sondaggi può aiutare (la grandissima maggioranza di persone ritiene giusto stare a casa il più possibile, e uscire solo quando è strettamente necessario).

Disuguaglianze sociali e culturali

Nell’adottare strategie prosociali di questo tipo - osservano gli autori dello studio di Nature - bisogna sempre considerare che nella società vi sono ampie fasce di popolazione che hanno mezzi molto limitati per mettere in atto o financo comprendere questi suggerimenti. Convincere tutti a seguire comportamenti difensivi corretti richiederebbe una fiducia diffusa nelle autorità e nel governo, cosa raramente possibile. Per questo gli autori sottolineano l’importanza di uno sforzo che politici di diversi partiti e in generale policy e opinion maker dovrebbero fare al fine di mettere da parte atteggiamenti faziosi e polemici per contribuire a un senso comune di solidarietà di fronte all’emergenza.

Altri studi mostrano come anche le diversità culturali giocano un ruolo cruciale in tempi epidemici. La principale faglia culturale riguarda la differenza fra le civiltà asiatiche (Cina, Giappone, Taiwan, Singapore, Corea, etc.) le cui caratteristiche culturali fanno prevalere l’interesse comune rispetto invece all’enfasi sulle libertà individuali tipica degli Stati uniti e dell’Europa occidentale. A questo si associano norme interindividuali più rigide in Asia riguardanti l’espressione dei propri sentimenti verso gli altri (baci, abbracci e altri contatti fisici) rispetto ad abitudini occidentali e in particolare mediterranee. D’altra parte, osservano i ricercatori, non ha senso aspettarsi che chi è nato in cresciuto in contesti meno rigidi e formali si converta, peraltro in tempi rapidissimi, a norme antropologicamente così distanti dalle proprie tradizioni. Va infatti notato che un contesto culturale moralmente più permissivo e liberale può anche aiutare in tempi epidemici innescando soluzioni adattative maggiormente creative ed efficaci, che vanno però indirizzate in senso prosociale anziché antisociale (ad esempio, riconvertire la propria azienda a produrre respiratori piuttosto che aguzzare l’ingegno per scantonare dalle regole comuni). Ancora una volta, lo sforzo maggiore deve tendere a consolidare comportamenti di cooperazione e solidarietà.

Per gentile concessione di Jay J. Van Bavel, PhD.

Il ruolo della comunicazione

Cruciale in questa fase è anche mettere in campo tutte le migliori risorse della comunicazione scientifica corretta e della persuasione. Viviamo infatti in un’ecologia comunicativa caratterizzata dalla polarizzazione politica intrinseca all’architettura dei social media, all’insegna della divisione della popolazione in “camere dell’eco” che, esponendoci solo a chi la pensa come noi, rafforza i nostri pregiudizi e induce una radicalizzazione delle proprie opinioni. Per questo, osservano gli autori, fra cui il giurista ed esperto di comunicazione Cass Sustein, è importante contrastare il più possibile la disinformazione e le teorie del complotto che spingono fette non indifferenti della popolazione ad abbracciare narrazioni alternative dell’epidemia in corso facendole propendere per “rimedi” e soluzioni pericolose (dalla fiducia in farmaci inefficaci alla sistematica sottovalutazione della minaccia - “in fondo è solo una influenza”). La lotta alla disinformazione è una sfida ancora aperta, che peraltro deve vedersela con possibili tentativi, messi in atto da alcune potenze nello scacchiere internazionale, di approfittare del momento di crisi planetaria per minare assetti politici e favorire risposte irrazionali attraverso l’uso sistematico di fake news. Qui i ricercatori passano in rassegna alcune tecniche che negli ultimi anni si sono rivelate almeno parzialmente efficaci, come l’uso sistematico del debunking e del fact checking contro le “bufale”, ma ancora meglio il cosiddetto prebunking o i fake-news game che consistono nell’”inoculare” (alla pari di un vero e proprio “vaccino”) nella popolazione esempi di disinformazione per aumentare la consapevolezza di come funzionano queste forme di manipolazione e di come ci si possa difendere da esse. Importante, a questo fine, il ruolo educativo che possono giocare governi e il mondo della scuola in questa pratica di “vaccinazione informativa di massa”.

Allineare gli individui agli interessi collettivi

Resta il fatto che la lotta a minacce come l’attuale pandemia rischia l’insuccesso senza un’adeguata trasformazione delle nostre società liberali in comunità più solidali e compatte. Per questo gli autori della revisione sottolineano un aspetto importante delle psicologia cognitiva, nota come “Zero-sum thinking” (pensare a somma zero), secondo la quale il beneficio o il guadagno conseguito da altri implica necessariamente una perdita per sé stessi. Una situazione come quella attuale dimostra infatti la natura “non-zero-sum” di un’epidemia: infatti l’infezione che contagia un’altra persona rappresenta anche una minaccia per sé stessi, e per altri. Per esempio, se credo che le mascherine non bastino per tutti, trasgredirò la regola di farle avere prima a chi ne ha più bisogno accaparrandomene il maggior numero possibile: ma così facendo favorirò il contagio, e quindi il rischio di ammalarmi anch’io! In queste condizioni, tipiche delle emergenze più gravi, anche il cercare di far valere argomenti di stampo utilitaristico per razionare certi beni in base a necessità primarie (come riservare i respiratori delle terapie intensive a chi ha maggiori probabilità di sopravvivere) potrebbe rappresentare una strategia appropriata, purchè essa non sia attribuita direttamente a coloro impegnati in prima linea, come i medici, bensì - ad esempio - alle autorità governative che se ne devono prendere la responsabilità. La gente infatti tende a ‘ritirare’ la propria fiducia ad intere categorie professionali che utilizzano argomenti crudamente utilitaristici, se percepisce un conflitto con altri valori ritenuti fondativi di queste stesse categorie (si pensi, nel caso dei medici, al precetto ippocratico, ampiamente noto, Primum non nocere).

Le decisioni morali in tempi pandemici, inoltre, diventano meno nette in condizioni di incertezza. Esperimenti psicologici citati dagli autori mostrano come una persona con sintomi sia più propensa a non andare a lavorare se la si informa che vi è un elevato rischio di infettare un collega anziano, piuttosto che sottolineare una probabilità più generica di trasmettere ai colleghi la malattia. Più in generale, è importante riformulare (reframe) la comunicazione finalizzata a far adottare certe precauzioni, passando da un atteggiamento scontato e passivo ad uno improntato alle decisioni attive, cosa che può fare la differenza.

Cooperazione e leadership

Il grado di cooperazione richiesta anche nella Fase 2 deve essere intenso e su larga scala. L’ostacolo da superare per arrivare a questo grado di solidarietà è quello di vincere l’istinto di conservazione che ci spinge ad evitare di sobbarcarci un costo (per esempio delle rinunce) per un bene comune. Da questo punto di vista le ricerche di psicologia sociale e cognitiva indicano come più efficace una strategia realistica dei piccoli passi, che dia priorità a forme di cooperazione su scala familiare e locale anziché globale. C’è sempre all’opera, infatti, la molla evoluzionistica che tende a far prevalere decisioni tese a privilegiare la perpetuazione del proprio pool genetico (famiglia e piccolo gruppo) su motivazioni più altruistiche.

L’estensione di comportamenti prosociali a comunità più grandi richiede dunque forme di sanzioni o ancora meglio di ricompensa, ma soprattutto di reciprocità. Se la gente è messa nelle condizioni di osservare che anche gli altri agiscono come noi per il bene di tutti, la solidarietà può funzionare, come mostrano diversi esperimenti di economic game.

Qui gioca una funzione cruciale anche la presenza di leader che adottano un atteggiamento non oppositivo e polemico, ma ottimistico e cooperativo, come ad esempio rispettare strettamente le regole della quarantena o proporsi come volontari per la sperimentazione di un vaccino. Come mostrato anche in diverse ricerche condotte in Sierra Lione, Liberia e Repubblica democratica del Congo durante l’epidemia di Ebola nel 2014-15, il sostegno fornito da leader locali nei confronti delle autorità sanitarie si rivelò decisivo nelle campagne di distanziamento e reindirizzamento ai centri clinici per sottoporsi alle cure.

Stress e strategie di coping

La lunga quarantena da cui ora proviamo cautamente a uscire non deve farci abbassare la guardia e gettare alle ortiche le pratiche di distanziamento sociale, ed anche di isolamento messe in atto in questi mesi. Anzi, è questo il momento per rinforzarle. Il distanziamento è per l’uomo una forma di vita innaturale, che confligge con il bisogno profondamente radicato di connessione sociale e di legami sociali, come ci ricordano gli autori dello studio. In tal senso, va sottolineato che l’isolamento è una condizione ben diversa dalla solitudine: infatti, in una prospettiva psicologica, la solitudine è la condizione soggettiva di chi non percepisce legami sociali in maniera soddisfacente, mentre l’isolamento è caratterizzato da una mancanza oggettiva di interazioni sociali. Ciò implica che ci si può sentire isolati ma non soli, mentre ci si può sentire profondamente soli anche trovandosi all’interno di una folla! È importante quindi sottolineare che il distanziamento a cui siamo stati sottoposti non è “sociale” (come si è detto scorrettamente), ma “fisico”: è importante quindi evitare l’espressione, spesso utilizzata in queste settimane, di ‘social distancing’ e sostituirla con quella, ben più appropriata, di ‘physical distancing’. In questo senso si può far tesoro delle forme virtuali di socialità a cui abbiamo cominciato ad abituarci durante la quarantena con un buon utilizzo di internet e dei vari sistemi di teleconferenza che abbiamo scoperto. Mezzi che vanno maggiormente diffusi e al cui uso efficace bisogna istruire anche le fasce di popolazione meno esperte in questo ambito, a cominciare dalla popolazione anziana.

Si tratta inoltre di ricordare che a far male non è la “quantità” di stress a cui si continua a essere esposti, bensì il modo in cui lo processiamo mentalmente (mind-set). Molte ricerche infatti hanno osservato come situazioni stressanti possono rafforzarci psicologicamente (la cosiddetta ‘stress-related growth’) e riorientare i nostri rapporti (a partire da quelli familiari) verso nuove priorità e atteggiamenti più positivi. Interventi psicologici anche brevi su soggetti in difficoltà possono aiutare questa crescita, partendo anche dalla constatazione secondo cui ciò che ci stressa è ciò a cui teniamo maggiormente, e su cui ora ci dobbiamo focalizzarci positivamente.

Ad esempio, studi condotti sulla popolazione vittima dell’uragano Hugo del 1989 hanno messo in luce una crescita dei divorzi, ma anche un aumento di nascite e di matrimoni. Affetti stabili, dopotutto.

Resilienza dopo le catastrofi

Inoltre, studi condotti su popolazioni esposte a gravi eventi traumatici hanno messo in luce che, al contrario di quanto spesso si sostiene, tra le popolazioni esposte non si assiste necessariamente a un aumento di condizioni di marcato malessere psicologico, o addirittura di disturbi mentali manifesti, con la sola eccezione dei disturbi post-traumatici da stress, che peraltro riguardano una piccola percentuale della popolazione, caratterizzata da particolari fattori di rischio (aver sofferto di gravi lesioni fisiche, aver sperimentato un senso imminente di morte, aver assistito alla morte, soprattutto violenta, di persone care, ecc). Esemplare a questo fine un’ampia ricerca condotta da due autorevoli psichiatri statunitensi nei 6 mesi successivi all’attentato dell’11 settembre, un evento epocale di rara gravità e impatto psicologico [1]. Essi hanno confrontato l’uso dei servizi di salute mentale nell’ambito dei servizi sanitari della Veterans Administration in 40 città americane, a cominciare da New York City, nei 180 giorni successivi all’attentato, con i 180 giorni precedenti: al contrario delle stesse attese dei ricercatori, non è emerso alcun aumento nell’uso dei servizi di salute mentale, né ambulatoriali né ospedalieri, nei mesi post-attentato, ivi inclusa la popolazione della stessa città di New York.

Questa e altre ricerche dimostrano insomma che le capacità di resilienza psicologica, al pari di quella biologica, sono maggiori di quanto spesso si sospetta: e gli sforzi dei vari livelli istituzionali dovrebbero appunto andare nella direzione di un rafforzamento della resilienza individuale, anche attraverso le misure che qui abbiamo sommariamente descritto.

Fonti

Van Bavel J et al. (2020) Using social and behavioural science to support COVID-19 pandemic response. Nature Human Behavior, 30 April 2020. https://doi.org/10.1038/s41562-020-0884-z

Rosenheck R, Fontana A (2003). Use of mental health services by veterans with PTSD after the terrorist attacks of September 11. American Journal of Psychiatry 160, 1684-1690.