La vicenda di Caterina, la ragazza affetta da rare malattie genetiche, insultata e minacciata sul web per aver detto che sarebbe morta senza i farmaci ottenuti attraverso la sperimentazione animale, ha riportato con prepotenza all’attenzione dell’opinione pubblica un dibattito che nei mesi scorsi ha diviso il Parlamento, sancendo, purtroppo, una vittoria degli animalisti che rischia di paralizzare la ricerca italiana.

Di fronte alle aggressioni verbali e ai macabri auguri di morte, lanciati su Internet da persone inqualificabili che si fanno forti dell’anonimato, la politica può fare ben poco se non esprimere una dura condanna per gli aggressori e vicinanza e solidarietà alla loro vittima. Qualcosa invece la politica può fare per cercare di far fronte all’offensiva di coloro che io chiamo “fondamentalisti animalisti”, senza bloccare la ricerca; per questo lo scorso 23 dicembre ho presentato un progetto di legge che prevede l’obbligo per le aziende farmaceutiche di specificare sulla confezione se il farmaco è derivato dalla sperimentazione sugli animali.

Le ragioni della Comunità scientifica internazionale, molto spesso, vuoi per ignoranza, vuoi per campagne mediatiche che puntano più sull’emotività che sulla ragione, vuoi per una buona dose di ipocrisia, non vengono comprese e accettate da quella parte di opinione pubblica schierata sempre e comunque dalla parte degli animali, o meglio, degli animalisti.

Compito della politica è dunque non solo quello di legiferare salvaguardando il giusto compromesso tra le necessità della ricerca e il benessere animale, così come è previsto dalla Direttiva europea del 2010 che regola la materia, ma anche informare i cittadini del fatto che la maggior parte dei farmaci oggi in commercio, dal più banale antidolorifico ai sofisticati antitumorali, è il frutto di una sperimentazione sugli animali.

Dobbiamo farlo da un lato sperando che questa consapevolezza serva a evitare, ad esempio, che vengano rigidamente recepite le norme approvate dal Parlamento che pongono ulteriori vincoli rispetto alla Direttiva europea, dall’altro per far sì che chi la pensa diversamente possa scegliere se curarsi usando o meno questi farmaci.

Io tra rendere possibile la vita a mille Caterine e proteggere un ratto non ho alcun dubbio, così come non ne ha quasi nessuno quando si tratta di disinfestare le proprie case da un’invasione di topi, ma è giusto che ciascuno di noi abbia le proprie idee in materia e comprendo che persone particolarmente “sensibili” possano non accettare di usare tali medicinali.

Scriviamo dunque chiaramente sulle etichette dei farmaci “testato su animali”, ma non fermiamo la ricerca, perché senza ricerca non c’è speranza, non c’è crescita, non c’è futuro.

Testato sugli animali, scriviamolo sul farmaco

prossimo articolo

Il trapianto di microbiota fecale, l’alba di un nuovo giorno?

Il trapianto di microbiota fecale è uscito dal tabù e dalla teoria per entrare nella medicina di precisione. Così oggi la materia più impresentabile del corpo umano si candida a nuova frontiera terapeutica, come dimostrano svariati studi sul trattamento di condizioni che vanno dal cancro ai disturbi alimentari Ma è davvero l’alba di un nuovo giorno, o un entusiasmo destinato a ridimensionarsi?

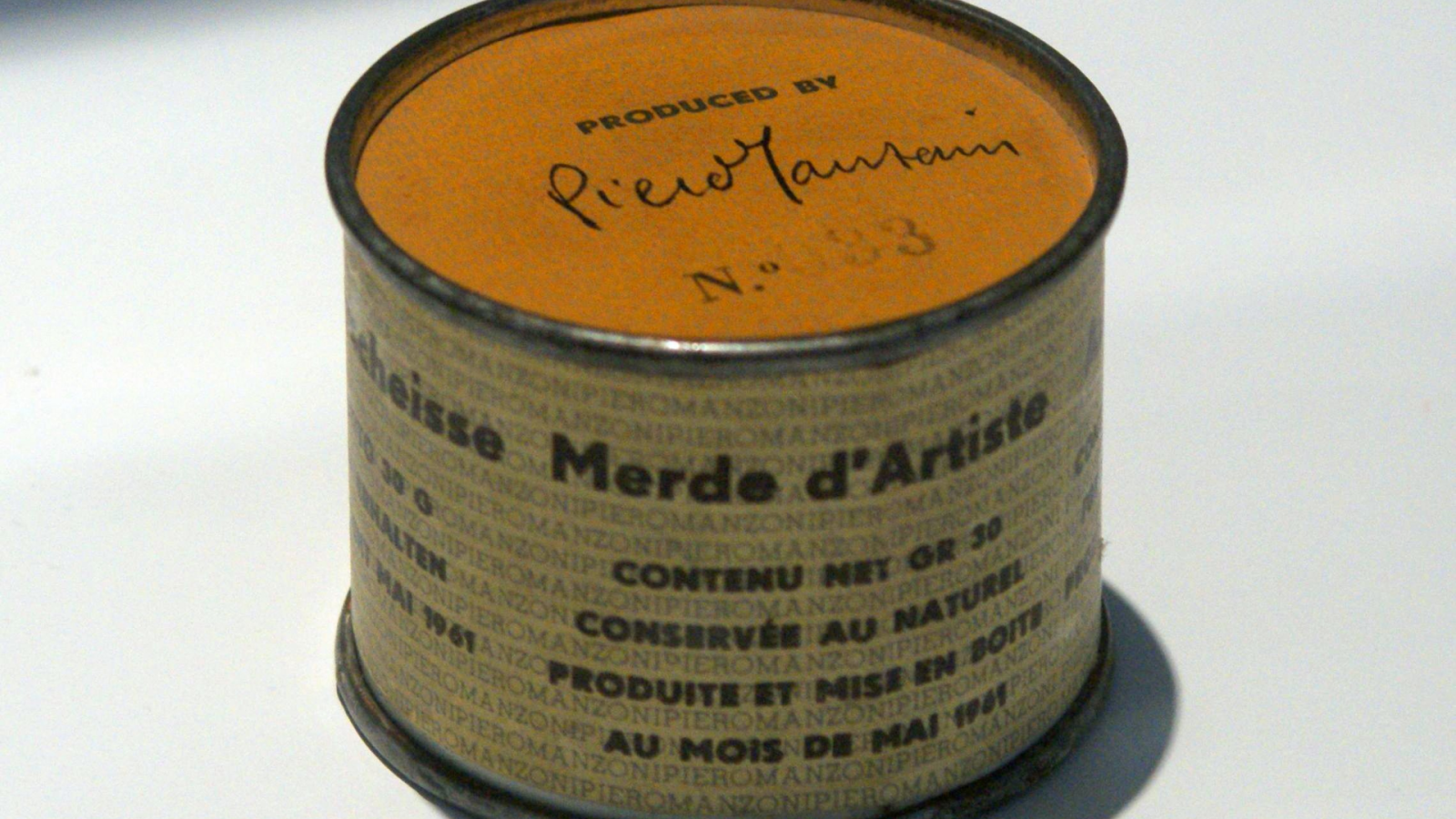

In copertina: “Merda d'artista", di Piero Manzoni. Crediti: Jens Cederskjold/Wikimedia Commons. Licenza: CC BY 3.0

Con l’incontro Putin-Trump dell’agosto 2025, visto l’esito, potremmo dire che si è realizzata plasticamente una doppia “cacata”. Non solo politica perché la vicenda non è andata bene né al primate russo, né a Trump. Ma perché con l’occasione si è saputo che Putin (nei fatti un manipolo di addetti) porta con sé in ogni spostamento un “contenitore di feci”.