|

newsletter #38

|

SKIN REGENERATION

|

|

|

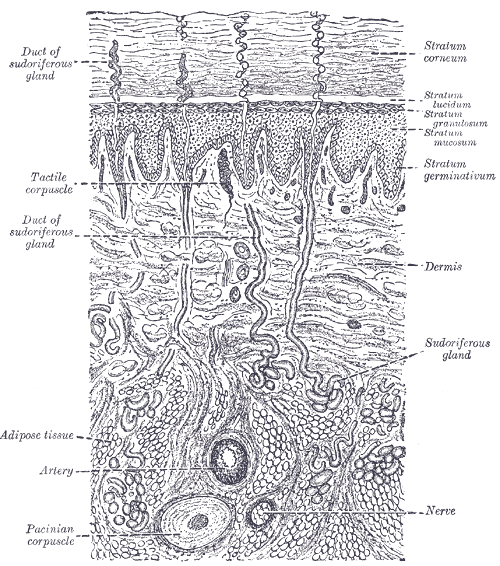

Una rappresentazione schematica

della sezione della pelle. L'immagine è tratta dal manuale di

anatomia del 1958 'Gray's

Anatomy', Tavola 940. Licenza: Public

Domain.

|

Un trapianto dell'80% della superficie

epidermica ha salvato un bambino di 9 anni

residente in Germania e affetto da una malattia

genetica, l'epidermolisi bollosa, che causa lo

sfaldamento dello strato superficiale della

pelle. I dettagli di questa scoperta sono stati

pubblicati sull'ultimo numero di Nature.

L'epidermide geneticamente corretta per il

trapianto è stata cresciuta nei laboratori della

Holostem Terapie Avanzate, una spin off dell'Università di Modena e Reggio Emilia.

La società è stata fondata nel 2008 da Michele

De Luca e Graziella Pellegrini per rendere

utilizzabili nella pratica clinica le terapie

geniche sulle cellule staminali epidermiche

sviluppate e testate in un trial clinico

iniziato nel 2002.

[Nature; Editorial]

La Holostem Terapie Avzante è stata

la prima società a ottenere il via libera

alla commercializzazione di una terapia basata

sulle cellule staminali, la Holoclar. Il

trattamento può restituire la vista a

persone che hanno subito gravi ustioni della

cornea. Era il 2015 e Graziella

Pellegrini raccontava a Nature gli ostacoli

incontrati dal 1997, anno in cui i primi due

pazienti riottennero la vista, al momento

dell'approvazione da parte dell'agenzia europea

del farmaco.

[Nature; Alison Abbott]

|

|

|

COP23 A BONN

|

|

|

Il World Conference Center a Bonn, dove dal 6

novembre sono in corso

i negoziati della ventitreesima conferenza delle parti della

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC). Credit: UNFCC

/ Flickr. Licenza: CC BY 2.0.

|

È in corso a Bonn la COP23, la ventitreesima

conferenza delle parti della United Nations

Convention on Climate Change

(UNFCCC). L'agenda dei negoziati si concentra

sugli aspetti operativi dell'applicazione

dell'Accordo di Parigi, dall'implementazione

della piattaforma assicurativa per risarcire i

Paesi maggiormente danneggiati, alla definizione

dei contributi nazionali. Gli Stati Uniti sono

presenti con due delegazioni: una ufficiale, che

rappresenta la posizione del governo

USA dopo la

decisione di Trump di abbandonare l'Accordo, e

l'altra che invece rappresenta la coalizione di

Stati e città che hanno intenzione di continuare ad applicare l’Accordo di Parigi.

[Climalteranti; Valentino Piana e Stefano Caserini]

L'urgenza del cambiamento climatico

riassunta da Le Monde in 10 numeri:

23 (le volte in cui le parti della UNFCC

si sono riunite), 2 °C (il tetto

fissato per l'aumento delle temperature rispetto

ai livelli pre-industriali), 30% (riduzione delle

emissioni necessaria entro il 2030), 100

miliardi di dollari (l'investimento annuale che i Paesi ricchi si sono impegnati a

fare fino al 2020), 30% (la perdita di

biodiversità attesa se le emissioni di gas

serra continuano al ritmo attuale),

400 ppm (la concentrazione media di

CO2 nell'atmosfera nel 2016), 7.8 (il

pH degli oceani nel 2100 se non riduciamo le

emissioni di CO2),

400 milioni (il numero di persone che vivono a

meno di 1 metro sul livello del mare), 1 metro

(l'innalzamento del livello degli oceani se l'aumento

delle temperature continua al ritmo attuale),

169 (i Paesi firmatari dell'Accordo, 170

includendo la Siria che lo ha sottoscritto il 7 novembre).

[Le Monde; Marianne Boyer e Paul Pichot]

Lorenzo Ciccarese dell'Istituto Superiore per la

Protezione e la Ricerca Ambientale commenta il

recente rapporto dell'UNEP, il programma delle

Nazioni Unite per l'ambiente, sulle emissioni clima-alteranti, in particolare in relazione alle strategie di geo-ingegneria per ridurre il livello di gas serra in atmosfera.

[Scienza in rete; Lorenzo Ciccarese]

|

|

|

ETICA DELLA SCIENZA / POLITICA DELLA RICERCA

|

|

|

Ministro Pop. Elaborazione di

Sergio Cima.

|

In vista del nuovo bando PRIN annunciato

dalla ministra Fedeli, il Gruppo 2003

ribadisce la necessità di istituire

un'Agenzia nazionale della ricerca che

garantisca la continuità dei finanziamenti, in

particolare alla ricerca di base. Il commento di Luca Carra.

[Scienza in rete; Luca Carra]

A settembre del 2016 Scienza in rete aveva

pubblicato una dettagliata analisi dei risultati

del bando PRIN 2015. Si

evidenziava che la maggior parte dei

fondi era stata assegnata a professori

ordinari (quasi il 70% nel settore

delle scienze della vita), che la maggior parte dei vincitori

erano maschi (quasi il 75% nel settore delle

scienze sociali e umanistiche, il meno

sbianciato) e, infine, che i progetti finanziati

coinvolgevano in media un numero di atenei piuttosto

elevato (nel settore delle scienze fisiche e dell'ingegneria più del 50% dei progetti coinvolge almeno 4 atenei).

[Scienza in rete; Chiara Sabelli]

|

|

|

MISCELLANEA

|

|

|

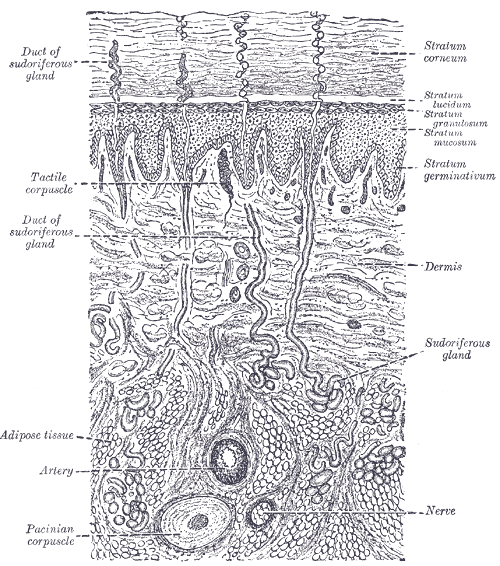

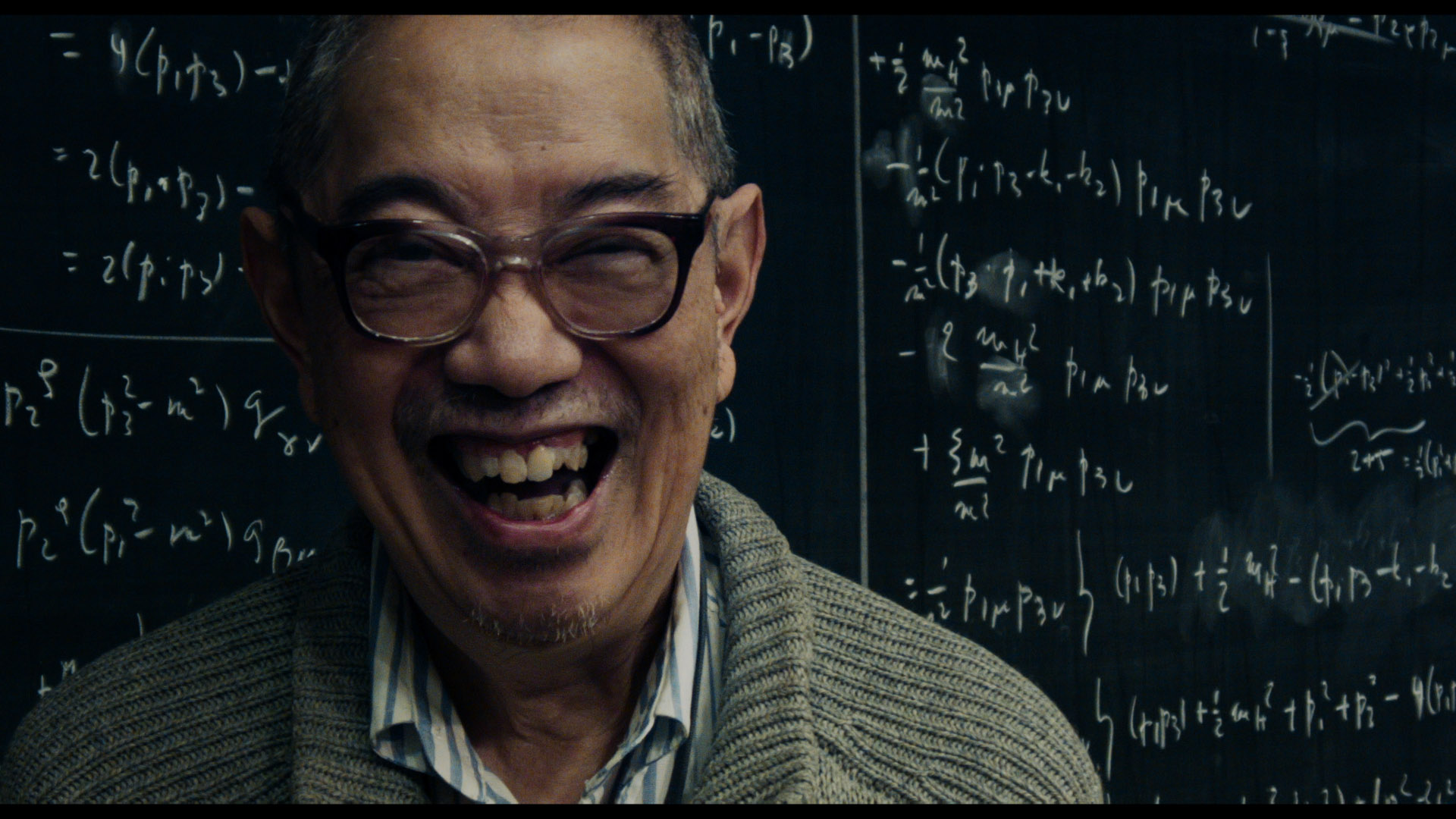

Il senso della bellezza. Arte e scienza al CERN. Un

film di Valerio Jalongo. Credit: AMKA Films.

|

Il 21 e 22 novembre prossimi verrà

proiettato nelle sale cinematografiche italiane

il film 'Il senso della bellezza - Arte e scienza al

CERN', di Valerio Jalongo. Quattro

anni dopo la sensazionale scoperta del bosone

di Higgs, il CERN è alla vigilia di un nuovo,

eccezionale esperimento. L’esperimento è insieme

un viaggio nel tempo più lontano e nello spazio

più piccolo che possiamo immaginare. Nel film

scienziati e artisti guidano lo spettatore verso quella linea d’ombra in cui scienza e arte, in modi diversi, inseguono verità e bellezza.

[Officine Ubu]

L'influenza dei social media nel dibattito pubblico potrebbe essere meno rilevante di quanto pensiamo, e il fenomeno delle filter bubble meno importante.

A concluderlo è un esperimento condotto da un

gruppo di ricercatori statunitensi di Harvard

University, Florida State University e

Massachusetts Institute of Technology, pubblicato sull'ultimo numero di Science.

Collaborando con alcune decine di piccole e medie testate giornalistiche, i ricercatori hanno coordinato l'uscita di una serie di articoli riguardanti temi politici, randomizzando le date di uscita su un arco di 5 anni. Ne hanno misurato poi l'impatto sul dibattito pubblico analizzando le discussioni generate su Twitter.

[Science; Matthew Gentzkow]

"A volte, i cacciatori di geni hanno successo,

sia pure tardivo": così, il premio Nobel per la

Fisiologia o la Medicina 2017 è stato attribuito

a tre ricercatori statunitensi settantenni,

Jeffrey C. Hall e Michael Rosbash,

dell’Università di Boston, e Michael W. Young,

dell’Università Rockefeller di New York, “per le

loro scoperte sui meccanismi molecolari che

controllano il ritmo circadiano”, descritte in

studi che hanno ottenuto il prestigioso

riconoscimento decenni dopo la pubblicazione." Il

racconto di Simonetta Pagliani.

[Scienza in rete; Simonetta Pagliani]

|

|

|

Segui Scienza in rete

|

|

|

Se non vuoi più ricevere la newsletter clicca qui

|

|

|

Con il sostegno di: |

|

|

By: |

|

|