|

newsletter #12

|

(FALSE) MEMORIE COLLETTIVE

|

|

|

Credit: Ensuper / Flickr.

|

L'interazione tra persone

che condividono (o pensano di condividere) gli

stessi valori è favorita da internet e in

particolare dai social network.

Si formano così dei gruppi al cui interno

si instaurano dinamiche collettive che creano o

rafforzano notizie fake. L'insieme di tante piccole

notizie fake si somma a formare una “memoria collettiva

alternativa”.

La conversazione di Brian Resnick, reporter di Vox, con Henry L. Roediger, direttore del Memory Lab alla Washington University in St. Louis.

[Vox; Brian Resnick]

I ricordi collettivi contribuiscono a costruire

l'identità di un popolo. Il periodo dal

1849 al 1949 è conosciuto dai cinesi

come il “secolo dell'umiliazione”. L'11

settembre è il ricordo collettivo

più forte per gli Stati Uniti

contemporanei. Ma come si modifica questa

memoria di comunità? Cosa succede quando un

popolo o un gruppo sociale cancella un ricordo

collettivo? Uno studio, che si è esteso

dal 1974 al 2009, ha provato a capire quanto

velocemente vengono dimenticati i presidenti

americani e perché.

[Scientific American; Henry L. Roediger III e

Andrew DeSoto]

Cosa sono le fake news? Notizie “false” o notizie “finte”? Una

riflessione sulle differenze tra distorsioni,

filtri e censure operate dai mass-media e dalle

fonti di informazione istituzionali.

[lavoce.info; Riccardo Puglisi]

|

|

|

NUOVA MOBILITÀ

|

|

|

Credit: Hiroko Masuike/The New York Times.

|

Nel 2001 il cittadino americano medio ha passato 161 minuti al giorno in macchina, percorrendo 134

km a una velocità media di 44

km/h. L'introduzione dei servizi di guida su

chiamata, come per esempio Uber, ha peggiorato la

situazione del traffico nelle aree urbane. A New York

nel 2016 è stato registrato un calo nell'utilizzo

dei trasporti pubblici, soprattutto nel

fine-settimana. Le self-driving cars potrebbero

peggiorare le cose: più persone potranno

spostarsi in macchina autonomamente (come anziani e bambini)

e più persone “vorranno” spostarsi in

macchina, visto che il tempo nel traffico

potrà essere usato per lavorare o

sbrigare altre faccende.

[Fortune; Stephen Gandel]

La capacità di raccogliere dati

sulla mobilità e analizzarli in tempo

reale è un approccio alternativo per

ottimizzare i tempi di percorrenza in

automobile, con un guadagno in termini di

consumi, e quindi di impatto ambientale, e di

qualità della vita.

I modelli matematici del traffico sono stati

inizialmente formulati sfruttando la somiglianza

dello scorrimento delle auto lungo una strada

con il movimento di un fluido. La

disponibilità di dati ha cambiato molto

questo approccio, permettendo anche di simulare

reti stradali estese.

[Scienza in rete; Roberto Natalini]

Le self-driving cars e l'analisi sofisticata dei

dati di mobilità sono entrambi tentativi di aumentare la

“capacità” di trasporto della rete

stradale. Secondo uno studio di due economisti

statunitensi, pubblicato nel 2011 sull'American

Economic Review, questo approccio è

destinato a fallire. Esiste infati una

fundamental law of road congestion, per

cui qualsiasi aumento di capacità

stradale produce un aumento nel numero di km

percorsi in auto. Sia in autostrada che nelle

aree urbane. L'unico modo per affrontare il

problema del traffico è introdurre dei pedaggi variabili

secondo l'orario. In alcune città questa

strategia ha funzionato, negli USA non è

ben accetta. Almeno finora.

[The Upshot - The New York Times; Conor Dougherty]

|

|

|

ETICA DELLA SCIENZA / POLITICA DELLA RICERCA

|

|

|

|

Cristina Da Rold si concentra sui risultati dell'ultimo rapporto ANVUR sulla qualità della ricerca dei dipartimenti di filosofia in Italia, settore per settore.

Complessivamente i risultati sono positivi e mostrano come anche in area filosofica si stiano sviluppando competenze sempre più specialistiche.

[Scienza in rete; Cristina Da Rold]

La riflessione di Francesca Pasinelli, direttrice generale della FONDAZIONE TELETHON, sui metodi di valutazione dell'ANVUR.

Tre i punti fondamentali: usare con cautela la bibliometria, organizzare degli incontri negli istituti di ricerca sottoposti a valutazione, stimare l'impatto sulla società non solo in termini di spin-off e brevetti.

[Facciamoci un pensamento; blog di Francesca Pasinelli]

Dal 2009 sono attivi in Italia corsi

universitari di medicina in inglese. Alcuni tra

i primi laureati hanno trovato posto nei

programmi di specializzazione svizzeri, tedeschi

e britannici. E intanto cresce il numero di

studenti stranieri che si iscrivono ogni anno. Erik Campano fa un primo bilancio su questa iniziativa.

[Scienza in rete; Erik Campano]

Il 29 marzo il primo ministro inglese Theresa

May ha avviato il processo di negoziazione che in due anni

condurrà la Gran Bretagna fuori

dall'Unione Europea. Uno degli obiettivi del

governo inglese è di mantenere il legame

con la ricerca scientifica europea e con i suoi

programmi di finanziamento, da cui finora la

Gran Bretagna ha ottenuto 7 miliardi di euro. Ma

resta da capire che livello di priorità

avrà questo argomento nel lungo percorso

diplomatico appena cominciato.

[Science; James Wilsdon]

I San, la popolazione indigena che abita il

deserto del Kalahari tra Sudafrica, Namibia e

Botswana, ha recentemete pubblicato un codice

etico che i ricercatori, soprattutto genetisti, interessati a studiare

alcune loro caratteristiche dovrebbero

seguire. Il primo codice etico della ricerca su

popolazioni indigene è stato redatto nel

2012 da parte delle comunità aborigene

australiane. Quello proposto oggi dal popolo San

è il primo in Africa.

[Nature; Ewen Callaway]

|

|

MISCELLANEA

|

|

|

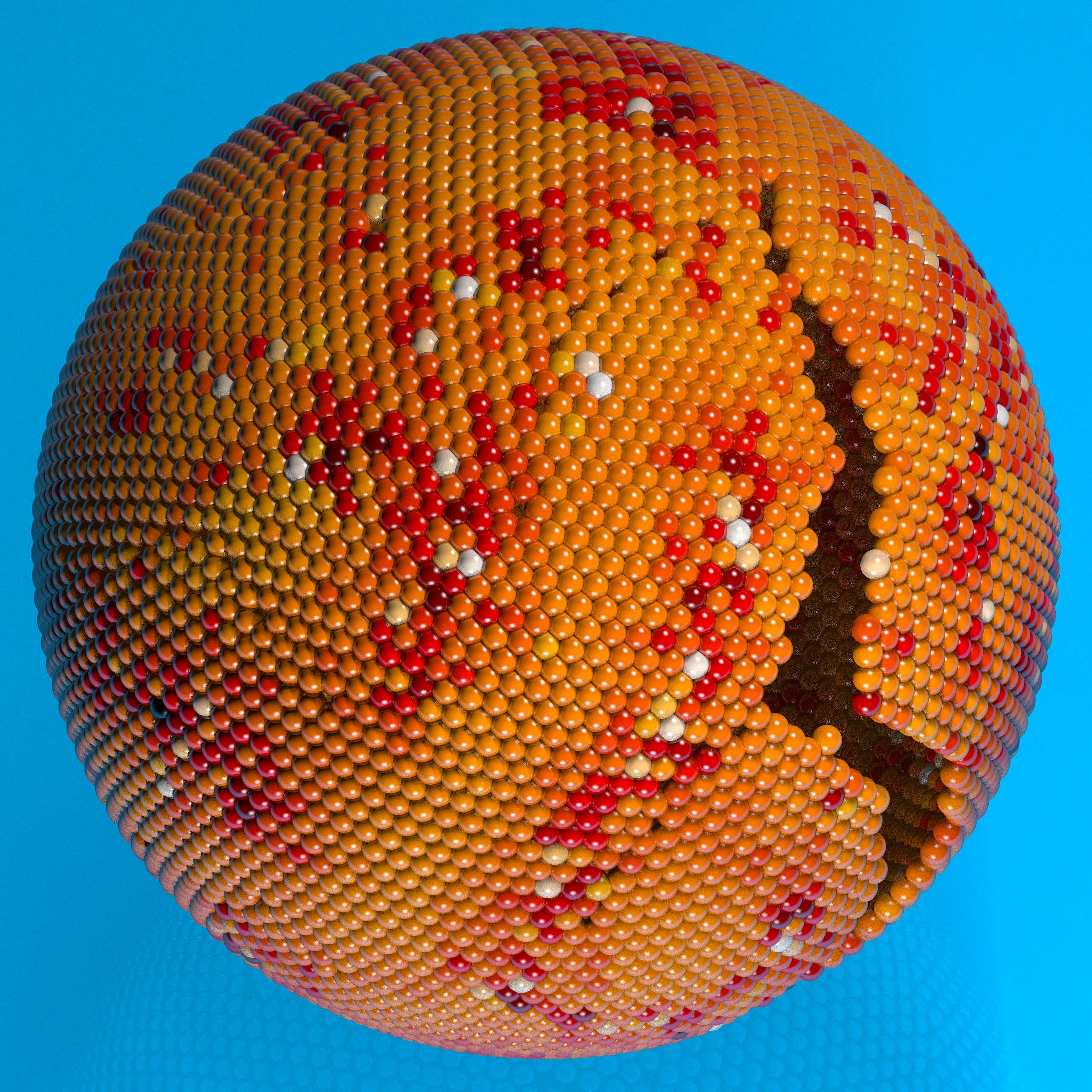

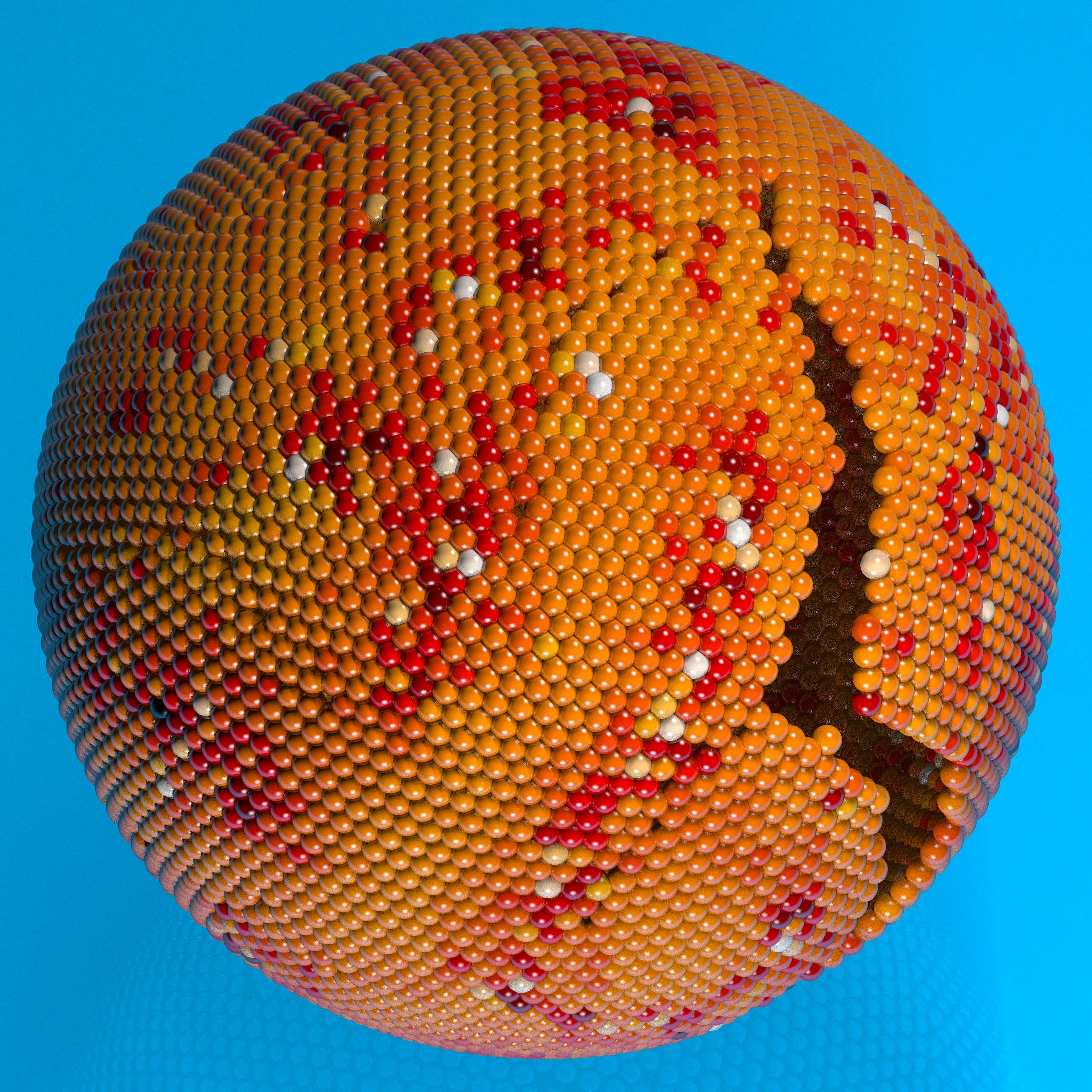

Simulazioni di un cristallo

colloidale su di una superficie sferica. Cambiando la

forma e il volume della superficie il cristallo si

deforma e si frattura. Dall'articolo "Deformation and

failure of curved colloidal crystal shells" pubblicato

su PNAS vol. 112 no. 47, pp. 14545–14550.

|

Capire come si rompono i materiali, dalla scala nano-metrica fino a quella dei chilometri, lungo cui si estende un ponte ad esempio.

Questo è l'obiettivo del progetto SIZEFFECTS, coordinato dal fisico teorico Stefano Zapperi della Università degli Studi di Milano, finanziato nel 2011 con un Advanced Grant dello European Research Council.

[Scienza in rete; Michele Bellone e Luca Carra]

Una simbiosi, intesa come rapporto di

convivenza fruttuosa, tra essere umano e

macchina. Questa è la suggestione da cui

parte Il crepuscolo dei simbionti,

dramma di fantascienza dell'ingengnere

elettronico e scrittore Giuseppe O. Longo,

andato in scena al Museo Revoltella di Trieste

in occasione della Settimana del

cervello. In questa intervista Giuseppe

O. Longo esprime il suo punto di vista sul

rapporto tra noi umani e l'intelligenza

artificiale, delineando possibili scenari futuri.

[MCS TV; Alessia Lodola e Fosca Pescia]

L'ultimo romanzo di Giuseppe O. Longo è intitolato La gerarchia di

Ackermann. Gianni Zanarini lo ha letto per

Scienza in rete.

[Scienza in rete; Gianni Zanarini]

In occasione della Settimana del cervello Enrico Tonin, professore di microbiologia

all'Università di Trieste, ha parlato dei

vaccini contro le malattie del sistema

nervoso. Il punto in questa intervista.

[MCS TV; Sara

Mohammad, Anna

Romano e Giulia Virtù]

Il 21 marzo l'accademia norvegese della scienza e letteratura ha assegnato il premio Abel 2017 a Yves Meyer, il matematico francese che ha contribuito a fondare la teoria delle wavelet.

Si tratta di uno strumento potentissimo per l'analisi dei segnali e ha ormai applicazioni nei campi più diversi: dalla compressione delle immagini JPEG alla scoperta delle onde gravitazionali.

[Quanta Magazine; Natalie Wolchover]

L’incanto e il disinganno: Leopardi è il titolo del saggio

pubblicato da Guanda Editore scritto dal genetista Edoardo Boncinelli

e dal filosofo Giulio Giorello. Valentina Sordoni lo ha letto e recensito per Scienza in rete

[Scienza in rete; Valentina Sordoni]

|

|

|

Segui Scienza in rete

|

|

|

Se non vuoi più ricevere la newsletter clicca qui

|

|

|

Con il sostegno di: |

|

|

By: |

|

|