A proposito di “exit strategy”, una delle questioni più calde è quella dei test per la ricerca sugli anticorpi. Il problema è che, seppure il calo delle infezioni proseguisse e le misure più restrittive - il lockdown del Paese - dovessero terminare dopo Pasqua, questo non vorrebbe dire che il virus smetterà di circolare. Cosa fare dunque perché non si riaccendano focolai? C’è inoltre chi spinge perché l’economia riparta al più presto e anche in questo caso si pensa a come rimettere in moto la macchina senza rischiare di fare marcia indietro.

I test sierologici per la ricerca degli anticorpi contro SARS-CoV-2 sono stati spesso citati come una possibile misura da mettere in atto in questa seconda fase. Vi ha accennato qualche giorno fa anche il presidente dell’ISS Brusaferro durante una conferenza stampa: ci stiamo pensando – ha detto – ma ci sono delle criticità. E ieri una circolare del ministero della salute, proprio in base a queste criticità, ha chiarito che “I test rapidi basati sull’identificazione di anticorpi IgM e IgG specifici per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 non possono, allo stato attuale dell’evoluzione tecnologica, sostituire il test molecolare basato sull’identificazione di RNA virale dai tamponi nasofaringei secondo i protocolli indicati dall’OMS”

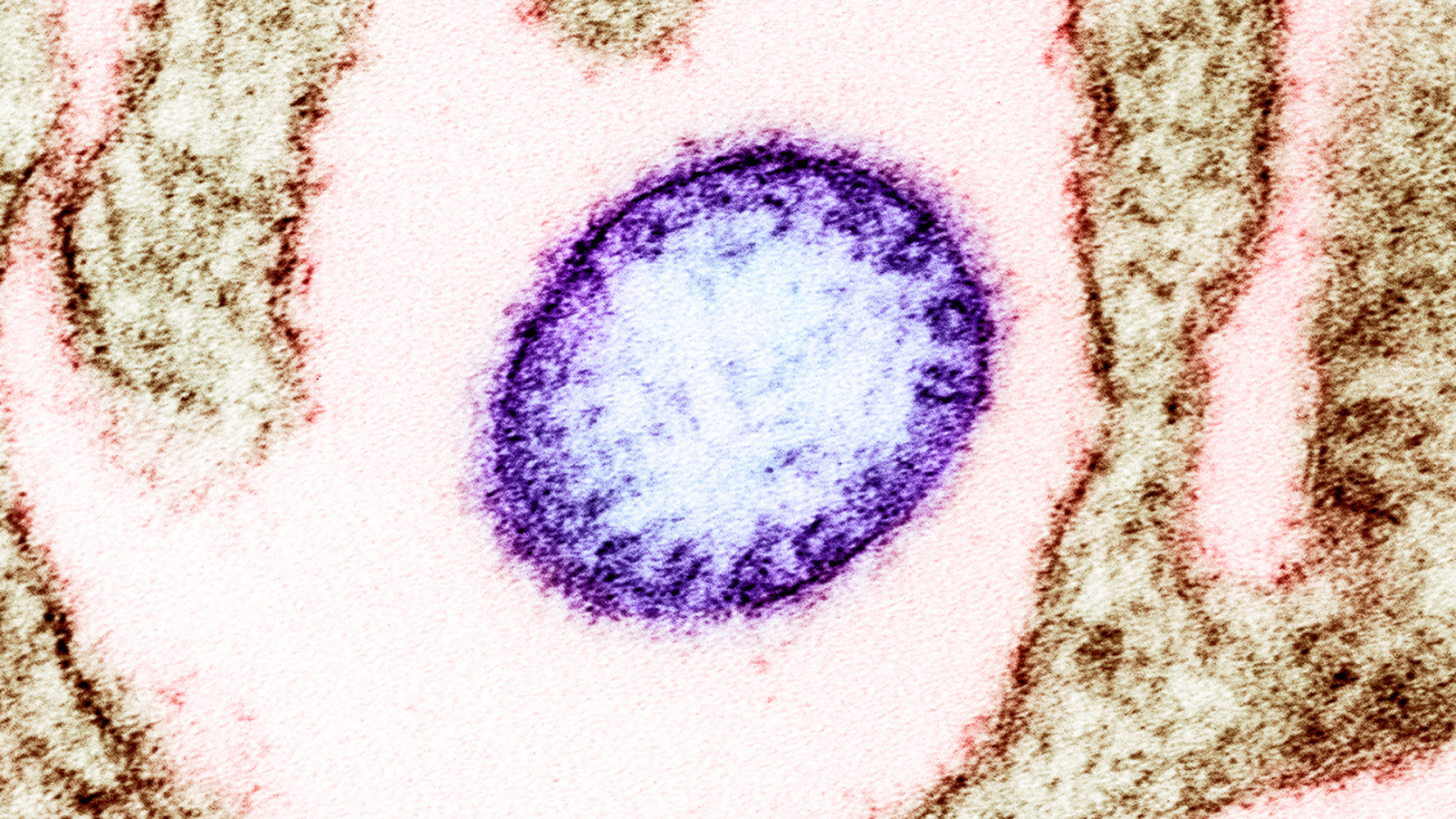

Di che si tratta e in cosa si differenziano questi test dai tamponi? I test diagnostici utilizzati attualmente, i cosiddetti tamponi, si effettuano sul muco e di basano sull’individuazione dell’RNA virale attraverso la reazione a catena della polimerasi (Pcr). I test sierologici invece vengono effettuati sul sangue e non vedono il virus, ma cercano gli anticorpi che la persona ha sviluppato contro di esso. In sostanza, con questi test deduciamo dalla presenza nel sangue degli anticorpi che la persona ha incontrato il virus e si sia infettata. Ammettendo che la persona che ha superato l’infezione si sia immunizzata per sempre contro il virus, si potrebbe pensare a un test di massa per sapere chi è già immunizzato e affidare a queste persone la ripartenza dell’Italia.

Immunizzato sì, ma per quanto?

Mentre il comitato scientifico ne discute, alcune regioni si stanno portando avanti, in particolare il Veneto ha deciso di partire con una sperimentazione sugli operatori sanitari e sui degenti delle case di riposo per poi estendere il test a tutta la popolazione: “Pensate ai lavoratori – ha detto il governatore Luca Zaia - che posso avere la certificazione perché da immunizzati posso andare via tranquilli”. Quindi, chi risulta avere gli anticorpi potrebbe tornare a lavorare, e sembra infatti che già diverse aziende - dalla Ducati alla Ima - stiano pensando di impiegarli al momento delle riaperture delle fabbriche.

Le cose però non sono così semplici. Innanzitutto perché conosciamo questo virus da troppo poco tempo e non sappiamo come si comporta. Per esempio, ha dichiarato Enrico Maggi, responsabile della Struttura di immunologia e terapie cellulari del Policlinico Careggi di Firenze “non siamo certi che avere avuto il virus significhi non poterlo prendere ancora e quindi che la presenza di anticorpi garantisca davvero l'immunità”.

Con anticorpi, ma contagiosi

Inoltre, ci sono altri problemi altrettanto importanti da affrontare. Ce lo spiega Maria Capobianchi, che dirige il laboratorio di virologia dell’IRCCS Spallanzani e che, insieme al suo gruppo di lavoro, ha isolato il SARS-CoV-2 per la prima volta in Italia: “Le esperienze raccolte finora su questo virus dicono che gli anticorpi compaiono da 5 a 7 giorni dopo l’inizio dei sintomi e si mantengono per un periodo non sappiamo ancora quanto lungo. Poiché però il virus viene rilasciato per molto tempo, anche 30-40 giorni, c’è un momento in cui nell’organismo sono presenti sia gli anticorpi che il virus che continua ad essere rilasciato”. In sostanza, la presenza di anticorpi non è segno del fatto che il paziente sia guarito, e che quindi non sia più contagioso. Sulla resistenza così a lungo del virus ormai ci sono molte esperienze, anche se non è chiaro ancora perché ciò avvenga. “Un motivo – spiega Capobianchi – potrebbe essere che il virus non viene raggiunto bene dagli anticorpi e continua a replicarsi poiché l’apparato respiratorio dove si trova è una sede “privilegiata”, schermata dalle difese immunitarie basate sugli anticorpi solubili”. Questo potrebbe essere un problema per il vaccino, e lo è sicuramente per i test sierologici: con il test sugli anticorpi noi sappiamo solo che la persona si è infettata, ma non sappiamo quando, né se abbia risolto l’infezione.

Le stranezze di IgM e IgG

Qualcuno può pensare che una risposta più precisa possa venire dal tipo di anticorpi che vengono individuati. Si sa infatti che per alcuni virus gli anticorpi chiamati IgM (immunoglobuline M) vengono prodotti in una fase precoce e quindi indicano un contagio recente, mentre le IgG (immunoglobuline G) si producono in un secondo momento e la loro presenza testimonia di una infezione passata. In questo caso guardando IgM e IgG si può dire se l’infezione è recente o no. Così è ad esempio per il morbillo o la rosolia. Ma il SARS-CoV-2 sembra comportarsi diversamente. “A differenza di altre infezioni in cui le IgM compaiono prima – spiega Capobianchi – per questo virus non si è osservata questa sequenza paradigmatica. L’impressione anzi è che compaiano prima le IgG, o perlomeno si misurino prima le IgG. Il che potrebbe significare che ci troviamo di fronte a una risposta anamnestica, ovvero una risposta secondaria ad un precedente incontro con altri coronavirus che sono tanti e diffusi. In sostanza, guardando IgG e IgM al momento non siamo in grado di dire se ci troviamo di fronte a un’infezione recente o vecchia. Quindi questo test, da solo, non è sufficiente per poter permettere alle persone di rientrare nelle normali attività produttive”. Altro discorso invece è l’utilizzo di test sierologici per dare un’idea della circolazione del virus, in questo caso potrebbero essere davvero utili.

Rapido, facile ma poco sensibile

E i test rapidi? Quali sono i loro vantaggi? “Ci sono due tipi di test per la ricerca di anticorpi – spiega Capobianchi - quelli classici basati su metodi immunometrici e quelli cosiddetti rapidi basati su metodi immunocromatografici o simili. Entrambi funzionano secondo lo stesso principio: si misurano gli anticorpi e si vede se sono IgG, IgM, IgA. Quello che differisce è la sensibilità: i test rapidi sono meno sensibili e vedono un 70-80% di quello che vedono gli altri. Però sono più facili da eseguire e quindi hanno campo di applicazione laddove serve una informazione rapida e di massima. Se sono positivi ti dicono che è avvenuta l’infezione, ma non ti dicono come e quando, se sono negativi non danno nessuna informazione perché essendo poco sensibili non puoi escludere l’avvenuta infezione”.

Le riflessione sulle modeste conoscenze che abbiamo al momento e sulla scarsa sensibilità dei test hanno spinto l’Associazione dei microbiologi clinici italiani a far uscire un documento, a firma del presidente Pierangelo Clerici, in cui si afferma che “Fino alla disponibilità di dati di letteratura certi o di risultati consolidati di valutazioni policentriche non si ritiene opportuno procedere con l’introduzione, in algoritmi operativi, dei test sierologici né per la definizione eziologica di infezione né per valutazioni epidemiologiche di sieroprevalenza”

Alla ricerca degli antigeni

Per sapere se una persona ha in atto l’infezione o no oggi non abbiamo altro modo che cercare il virus nelle secrezioni respiratorie. Altra cosa sarebbe poter avere test che individuano gli antigeni, ovvero le strutture molecolari sulla superficie del virus che sono riconosciute dal sistema immunitario e sono in grado di innescare la risposta: “se riusciremo ad avere test sensibili e rapidi che misurano gli antigeni allora potremmo basarci su quelli, perché trovare l’antigene dà indicazione che c’è il virus – conclude Capobianchi - però al momento ce ne sono pochissimi e non sono stati sperimentati. Il punto critico è che i test sugli antigeni sono sempre poco sensibili, però in alcune infezioni funzionano, ad esempio nella Dengue, mentre per altre, come l’influenza, funzionano solo in parte. Noi ci stiamo lavorando: uno dei compiti del nostro laboratorio è valutare i test, ma ci teniamo a esplicitare i limiti di questa ricerca perché non si alimentino false speranze”.