Luggage. Credit: Inspiredimages / Pixabay. Licenza: CC0.

Pare sempre più evidente che le scelte politiche internazionali vadano nella direzione opposta rispetto a quella indicata dalla scienza. I recenti sconvolgimenti politici – dall'inasprimento dei divieti di entrata negli Stati Uniti di Trump alla Brexit - minacciano infatti di avere un effetto frustrante sulla collaborazione e sulla mobilità dei ricercatori. Eppure, proprio studiando benefici e svantaggi della mobilità degli scienziati nel mondo in termini di qualità e quantità della ricerca, emerge che il loro lavoro riesce ad avere un maggiore impatto nella società, proprio quando questi ultimi sono liberi di cambiare centro di ricerca, paese, addirittura continente.

Chi viaggia?

È quello che emerge da uno studio pubblicato su Nature, che ha esaminato 14 milioni di documenti provenienti da quasi 16 milioni di singoli individui, pubblicati fra il 2008 e il 2015. Circa il 96% di questi 16 milioni di ricercatori ha avuto solo un paese di affiliazione (sono stati cioè classificati come “non mobili”), mentre il 4% (più di 595.000 ricercatori) erano mobili - il che significa che avevano avuto più affiliazioni durante il periodo esaminato. Lo studio considera come paese di “origine” non la nazione di nascita del ricercatore ma il paese dichiarato nell'affiliazione del ricercatore alla pubblicazione del primo articolo.

Anche la mobilità però si differenzia. Il 27,3%, (162,519 ricercatori) si sono rivelati mobili nel senso che hanno iniziato a pubblicare in un paese e poi si sono spostati in un altro interrompendo le relazioni accademiche con il paese precedente. Il restante 72,7% (433,375 ricercatori) invece è risultato composto da quelli che vengono definiti nello studio come “viaggiatori”, studiosi cioè che mantengono una relazione con il loro paese (o paesi) di origine scientifica per tutta la loro carriera, raccogliendo più affiliazioni internazionali.

Perché collaborare paga?

Ovunque si trovino, dovunque si fermino e indipendentemente da dove provengano, gli scienziati che negli ultimi 10 anni hanno avuto l'opportunità di muoversi rispetto all'ente da cui ha preso il via la loro carriera, hanno circa il 40% di tassi di citazione più alti, in media, rispetto ai colleghi che invece non lo hanno fatto. Il vantaggio varia a seconda della regione: i nord americani “mobili” mostrano un 10,8% in più di citazioni rispetto ai loro colleghi non mobili, mentre per i ricercatori provenienti per esempio dall'Europa orientale, il gap è del 172,8%. Insomma: pare siamo davanti a una brain circulation capace di abbattere le disuguaglianze sociali di partenza.

Nulla di contro-intuitivo a dire il vero: sembra persino scontato che gli scambi in termini di relazioni umane e professionali possano solo stimolare e arricchire il lavoro di ricerca. Il punto è che qui si passa dall'opinione ai fatti, dal momento che 16 milioni di individui esaminati in 8 anni sono un numero considerevole.

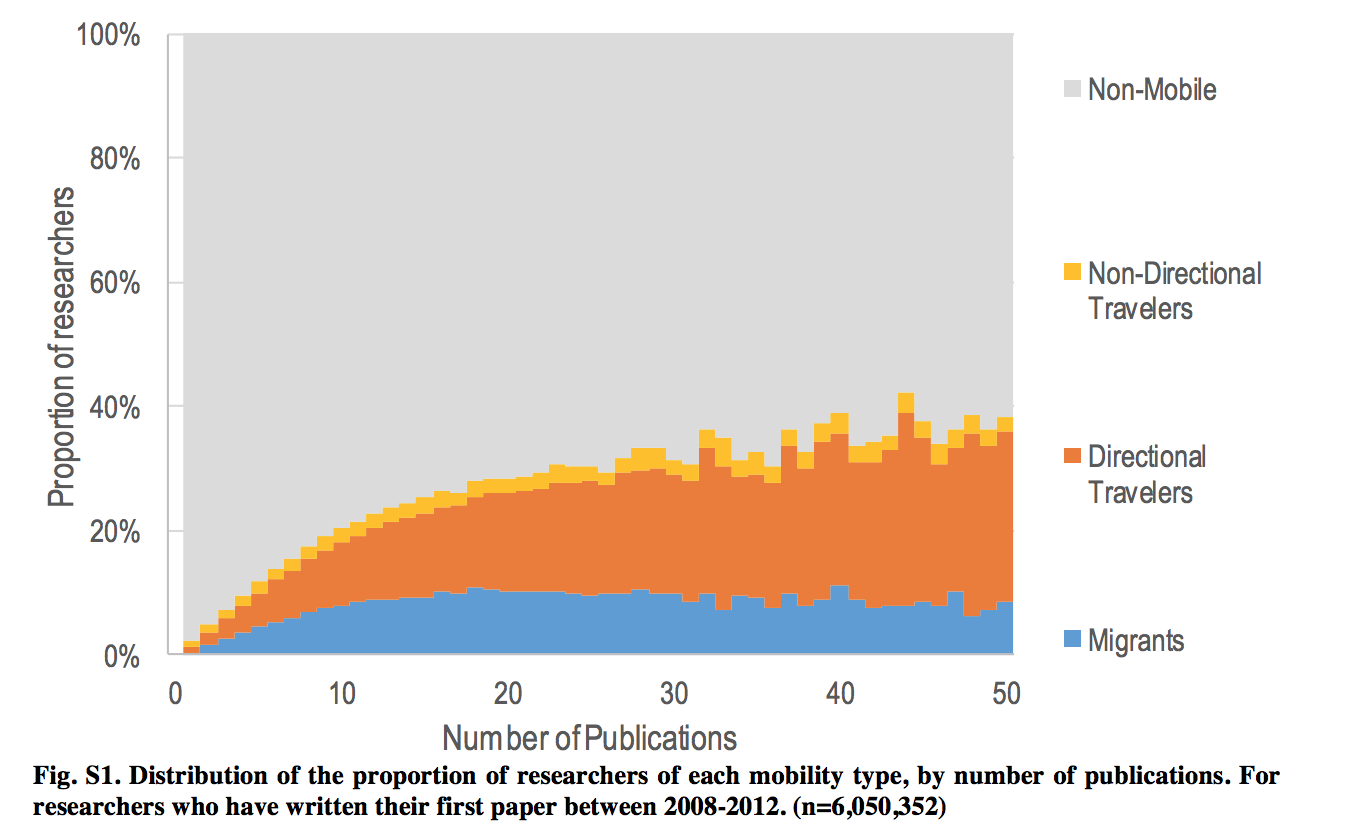

Interessante è anche il grafico relativo al numero di pubblicazioni per tipologia di ricercatore (non mobile, mobile, “viaggiatore”), fra coloro che hanno pubblicato il primo articolo fra il 2008 e il 2012, cioè fra i giovani, per un totale di oltre 6 milioni di persone esaminate. Come si evince, il gradiente c'è eccome: i gruppi di ricercatori che hanno pubblicato di più sono anche quelli dove la percentuale di collaborazioni internazionali è maggiore. Certo, rimane la domanda aperta circa la qualità delle pubblicazioni, che non rappresenta un indicatore in questo studio, ma che alimenta un grosso dibattito all'interno del mondo scientifico riguardo alla questione della qualità della ricerca all'interno della dinamica nota del “publish or perish”.

Figura estratta da "Supplementary information to: Scientists have most impact when they’re free to move", Nature.

Questo non significa certo che non ci siano vincitori e vinti in questa partita. Nel periodo esaminato l'Europa e l'Asia hanno registrato una perdita netta drammatica dei ricercatori, mentre l'America del Nord ne ha ricevuto grandi vantaggi. Tuttavia – spiegano gli autori – parlare di brain drain e brain gain, come si fa solitamente, è un modo troppo frettoloso di liquidare la faccenda. Appunto perché, come si rilevava, la maggior parte degli scienziati non ha tagliato i legami con il proprio paese d'origine ma ha invece costruito una catena di affiliazioni che hanno collegato le diverse nazioni. Molti ricercatori sono addirittura tornati nel proprio paese d'origine. Insomma – concludono gli autori – i dati suggeriscono che oggi ha più senso parlare di brain circulation.

Le reti di circolazione che tracciano il numero e il flusso dei ricercatori rivelano l'importanza degli Stati Uniti, del Regno Unito, della Francia, del Canada e della Germania come nodi di rilievo nella rete scientifica globale. L'isolamento di questi paesi avrebbe dunque conseguenze drastiche. Per esempio, sebbene il Regno Unito non sia particolarmente centrale per la migrazione dei ricercatori all'interno dell'Unione Europea, esso svolge una funzione fondamentale nell'offrire un ponte fra l'Europa e il resto del mondo.

I giovani ricercatori

All'interno dello studio è stato preso poi in considerazione un particolare sottogruppo, costituito da quei ricercatori che hanno pubblicato il loro primo lavoro nel 2008 e che negli 8 anni successivi hanno pubblicato almeno altri 8 articoli scientifici. Questo gruppo include 12.046 ricercatori.

Quello che emerge è che i paesi dell'America settentrionale e dell'Europa settentrionale agiscono come produttori forti: mettono in circolazione studiosi che prima di trasferirsi altrove hanno già un buon numero di citazioni. Gli stessi paesi sono anche forti “coltivatori” di talenti, offrendo terreno fertile per chi arriva da un altro continente. Le regioni asiatiche invece sono forti reclutatori di studiosi già consolidati, che arrivano in Asia con il proprio copioso bagaglio di citazioni. L'Oceania infine risulta un notevole incubatore.

Alcuni percorsi migratori tendono ad essere associati alla presenza di studiosi altamente citati. Per esempio, coloro che provengono dall'America settentrionale e hanno già un alto numero di citazioni tendono a sbarcare in Europa settentrionale e occidentale e, in misura minore, in Asia sudorientale. I nord europei mobili molto citati vengono invece reclutati in Europa meridionale, mentre – sempre in media - gli Europei occidentali ad alto impatto vengono reclutati in Oceania e in Asia Orientale.

Andando a esaminare i dati più nel dettaglio (vedi grafici), notiamo poi degli aspetti interessanti di queste “migrazioni”. Per esempio che il 4,5% dei ricercatori che nel 2008 pubblicavano il primo lavoro scientifico in Europa, nel 2015 erano affiliati (anche) a un ente o un'università africana, il 15,6% a un ente asiatico, il 47% a uno nordamericano, il 7,7% a uno australiano, il 5,4% a uno sudamericano, mentre “solo” il 19% di loro aveva ancora un'affiliazione europea.

E l'Italia?

Lo studio pubblicato su Nature non presenta i dati estrapolabili paese per paese, nonostante dalla mappa che risulta accessibile, emerga visivamente che il nostro paese rappresenta un hub centrale nel panorama della ricerca internazionale, come mostrano molto bene anche i dati sugli ERC vinti dal nostro paese negli ultimi anni, che sono in molti casi frutto di collaborazioni internazionali.

Figura estratta da "Supplementary information to: Scientists have most impact when they’re free to move", Nature.

Tuttavia, se spostiamo lo sguardo in un'altra direzione ed esaminano i dati sulla mobilità all'interno delle università italiane in termini di assunzioni di ricercatori, professori associati e ordinari, il concetto di mobilità sembra ancora un miraggio. I dati più recenti li racconta il Rapporto di Anvur del 2016 (p.379 e segg): fra il 2008 e il 2011 solo il 12% dei professori associati proveniva da altro ateneo (quindi parliamo di una mobilità ben diversa da quella intercontinentale a cui si riferisce Nature!), una percentuale che scende al 10% nel periodo 2012-15. Riguardo ai nuovi professori ordinari, sempre fra il 2008 e il 2011 solo il 4% proveniva da altro ateneo, per passare al 5% nel periodo 2012-15.