|

newsletter #51

|

|

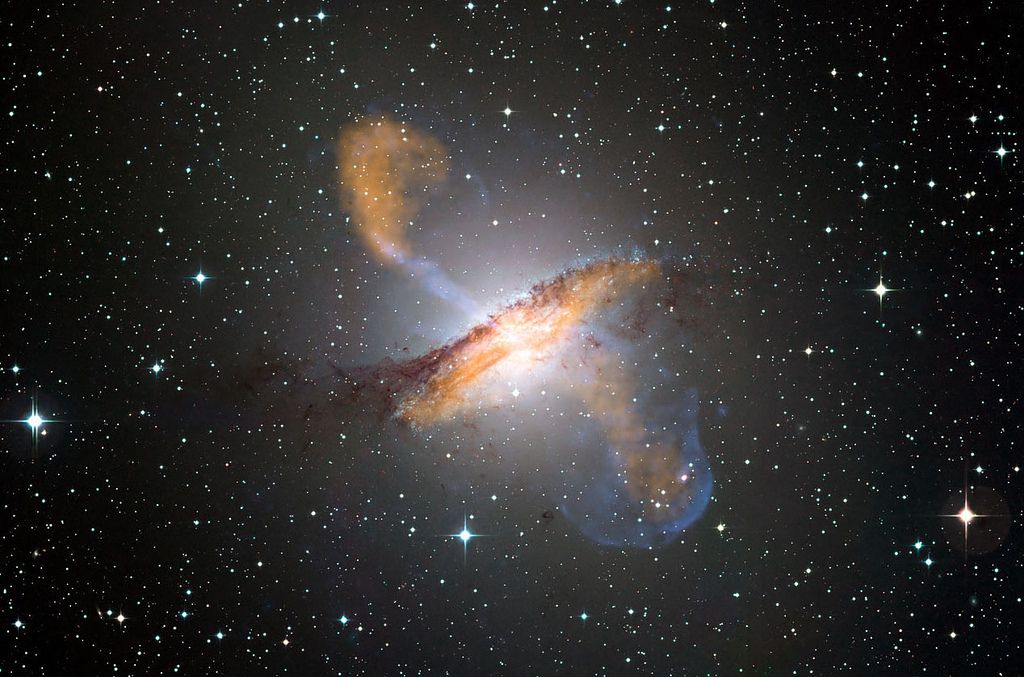

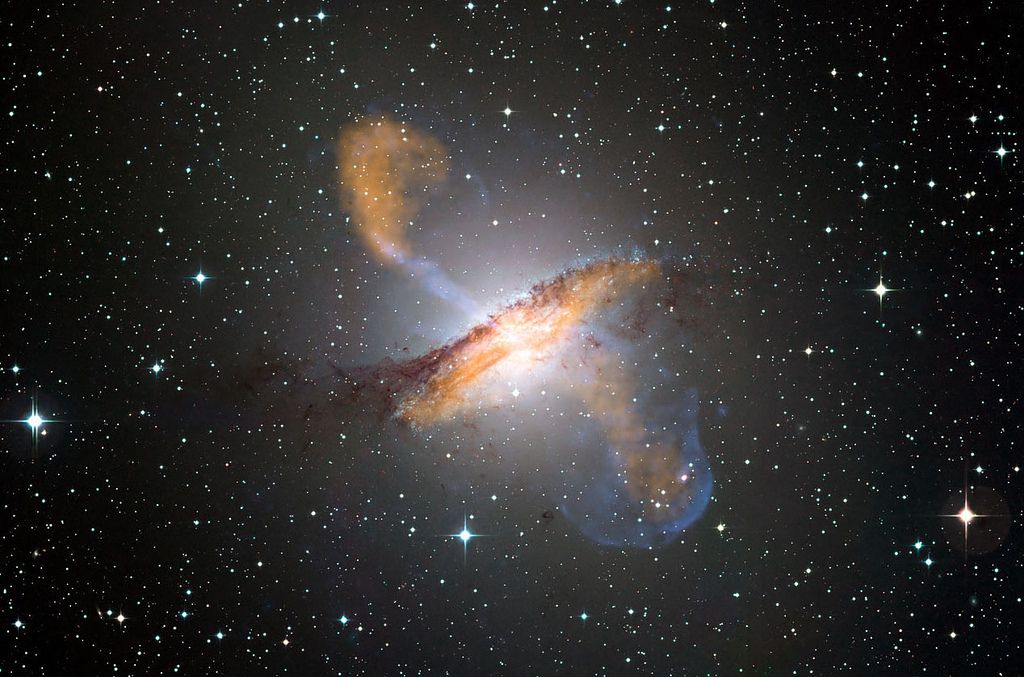

Nessuno scienziato ha mai

visto un buco nero. Almeno non direttamente. Le loro

ristrette dimensioni e la capacità di attirare

materiale luminoso li rende per ora impossibili da

fotografare. Esistono però numerose rappresentazioni

indirette. Tra le più belle ci sono quelle

ottenute dal Chandra X-ray Observatory della

NASA. In particolare l'immagine mostra due jet di

materiale che fuoriescono da un buco nero al centro

di Centaurus A, una galassia lontana 13 milioni di

anni-luce.

Credit: ESO/WFI (visible);

MPIfR/ESO/APEX/A.Weiss et al. (microwave);

NASA/CXC/CfA/R.Kraft et al. (X-ray). Licenza:

Public Domain.

|

|

L'EREDITÀ DI BITCOIN

|

Craig Wrigth, che nel 2016

dichiarò di aver inventato

Bitcoin usando lo pseudonimo di

Satoshi Nakamoto senza però

fornire alcuna prova di questa

affermazione, è stato

accusato di essersi appropriato

illegalmente del patrimonio di

criptovaluta accumulato dal suo

socio in affari Dave

Kleiman,

morto nel 2013. A fargli causa la

famiglia di Kleiman, che sostiene

che Wright abbia falsificato la

firma del loro congiunto su numerosi

contratti per un valore totale di

300 mila Bitcoin.

[Bloomberg; Jef Feeley]

Si stima che a novembre del 2017 l'energia consumata

dall'intera rete connessa alla

criptovaluta Bitcoin abbia superato

quella della Repubblica

d'Irlanda. L'operazione di

mining delle Bitcoin è

un gioco al rialzo dal punto di

vista energetico: i concorrenti sono

spinti a utilizzare una

quantità sempre maggiore di

energia elettrica per aggiudicarsi

le nuove monete. Circa l'80% del

valore così ottenuto viene

reinvestito in energia per produrre

altre Bitcoin, mantenendo

l'attività profittevole. Il

consumo di energia è quindi

strettamente collegato alla

quotazione della criptovaluta,

attualmente pari a circa 10 mila

dollari. Se il prezzo rimanesse

stabile a questo livello, nel 2018

l'industria Bitcoin emetterebbe una

quantità di CO2

paragonabile a quella di 1 milione

di voli transatlantici.

[The Guardian; Alex Hern]

Ma il prezzo di Bitcoin non è

decollato subito. L'invenzione di

questa criptovaluta risale al

2008, quando un autore dallo pseudonimo Satoshi Nakamoto

pubblica l'articolo "Bitcoin: A

Peer-to-Peer Electronic Cash

System". Introduce un sistema di moneta

elettronica basato sulla

tecnologia chiamata blockchain, in

cui sono gli utenti della rete a

convalidare, a turno, le transazioni, evitando

contraffazioni e frodi. Per questa

attività di validazione gli

utenti della rete ricevono in premio

delle Bitcoin. Fino al 2013 la

moneta ha subito la

diffidenza degli investitori

istituzionali, ma dopo

l'endorsement del Senato degli Stati

Uniti nel novembre del 2013 il suo prezzo è

triplicato nell'arco di un mese,

raggiungendo i 900 dollari. Poi

è continuato a salire, pur

rimanendo estremamente

volatile. Forse è per questo

che oggi Bitcoin resta

solo un investimento e non una valuta di

massa come pensato dai suoi

inventori. Molti la considerano una

bolla speculativa che prima o poi esploderà. Tuttavia potrebbe aver

lanciato una tecnologia

rivoluzionaria per l'intero sistema economico.

[The Atlantic; Derek Thompson]

|

|

|

LE TECNOLOGIE DIGITALI FANNO BENE AI GIOVANI?

|

"Usando questo strumento, gli

studenti non useranno la propria memoria, non

impareranno niente, non avranno contatto con la

realtà". Sono queste le parole con qui Socrate

parlava della scrittura. La paura che l'introduzione di nuove tecnologie limiti le

capacità di apprendimento dei giovani studenti

comincia nel V secolo a.C. e continua

tutt'oggi. Dopo la scrittura sono stati

criticati i libri, la radio, la televisione, i

walkman e adesso gli smartphone. Il racconto di

Emanuele Bottazzi.

[Scienza in rete; Emanuele Bottazzi]

Sta emergendo un nuovo tipo di digital

divide: i giovani provenienti da famiglie a

basso reddito trascorrono più tempo online

rispetto ai loro coetanei più ricchi, e per loro

è più probabile che la vita online causi episodi

di violenza nella vita reale. A rilevarlo

è uno studio condotto da un gruppo di psicologi della University of California Irvine su oltre 2000 adolescenti americani,

[Nature; Candice Odgers]

Inizia il 1^ marzo a Brescia il ciclo di

tre incontri "A scuola di attendibilità",

organizzato dal Gruppo 2003 e da Scienza in

rete. I primi due appuntamenti saranno dedicati agli

studenti delle scuole medie superiori e dell’università, con l’intento di far crescere nei docenti e negli studenti le competenze necessarie a riconoscere le fonti attendibili nel loro lavoro quotidiano di insegnamento, studio e ricerca. Con l’aiuto di giornalisti, scienziati e docenti si svolgerà quindi un lavoro volto a verificare le notizie, distinguere la scienza dalla ciarlataneria, e consolidare il senso critico.

[Scienza in rete; Redazione]

|

|

|

RICERCA E SOCIETÀ

|

A ottobre 2017, durante una conferenza di biotecnologia a San Francisco, il biohacker Josiah Zayner si è iniettato un composto contenente il proprio DNA modificato con la tecnica CRISPR. La modifica avrebbe dovuto ridurre la produzione di miostatina, la proteina che inibisce la crescita muscolare.

Ma oggi Zayner ripensa a quel gesto con qualche rimorso. In un'intervista pubblicata da The Atlantic dice di essere convinto dell'utilità del biohacking per sensibilizzare le persone verso le biotecnologie e accelerare il trasferimento delle scoperte scientifiche dai laboratori universitari ai centri di cura, ma è convinto che prima o poi qualcuno si farà male.

[The Atlantic; Sarah Zhang]

Il progetto GENERA, Gender Equality Network in the

European Research Area, si pone

l'obiettivo di valutare le disuguaglianze di

genere che esistono in ambito scientifico e

mettere a punto strategie per mitigarle. Sveva Avveduto, ricercatrice dell'Istituto

di ricerche sulla popolazione e le politiche

sociali del CNR, illustra i risultati del

progetto.

[Scienza in rete; Sveva Avveduto]

In un articolo pubblicato recentemente

sulla rivista

"Science and Public

Policy", un gruppo

di ricercatori del

Joint Research

Center della

Commissione Europea

afferma che

è ormai

giunto il momento di

ripensare gli

indicatori di

eccellenza nella

ricerca. È

ormai opinione di

molti che tali

indicatori

dovrebbero tenere in

maggiore

considerazione la

robustezza e la

riproducibilità

della ricerca, oltre

che l'impatto

sociale che questa

può avere.

[Nature; Editorial]

|

|

|

Segui Scienza in rete

|

|

|

Se non vuoi più ricevere la newsletter clicca qui

|

|

|

Con il sostegno di: |

|

|

By: |

|

|